Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Yunbae Jeong

Hyeongsik Kim

Jaewon Kang

Sihyun Ryu

Sejin Kong

Sang-Kyoon Park

http://dx.doi.org/10.5103/KJAB.2025.35.4.261 Epub 2025 November 24

Abstract

Objective: This study aimed to examine the effects of structural differences in walking shoes on lower limb biomechanics during prolonged power walking.

Method: Ten healthy adult males (age: 25.0 ± 3.7 yrs; height: 172.6 ± 3.4 cm; weight: 71.1 ± 10.9 kg; body mass index (BMI): 23.8 ± 3.4) completed 30 min of treadmill power walking at 1.9 m/s under two footwear conditions: Shoe A (control) and Shoe B (modified with an elastic rearfoot blade structure). Data were collected at 0, 15, and 30 minutes. Motion was tracked using an 8-camera infrared system and an instrumented treadmill, while surface electromyography (EMG) was recorded from the tibialis anterior and gastrocnemius medialis. Key variables included gait parameters, ankle joint kinematics and kinetics, ground reaction force, and muscle fatigue. A two-way repeated measures analysis of variance (ANOVA) (α = .05) was used for statistical analysis.

Results: At 30 minutes, Shoe B demonstrated improved gait efficiency, with significantly longer step length, longer contact time and reduced cadence compared to Shoe A. The impact peak force was higher in Shoe B at all time points, but the loading rate showed no between-shoe difference. For both shoes, negative ankle power, vertical loading rate, peak braking force and peak propulsion force increased over time. Contrary to typical fatigue indicators, EMG analysis showed that muscle activation root mean square (RMS) decreased over time, while the median frequency (MDF) of the gastrocnemius increased.

Conclusion: After 30 minutes of power walking, the blade-equipped Shoe B showed superior gait efficiency compared to the standard Shoe A. Although Shoe B produced a higher impact peak force, the equivalent loading rate between the shoes suggests the blade structure effectively mitigated shock by prolonging the impact time. While some biomechanical variables indicated the onset of fatigue over time, the EMG results did not show clear muscle fatigue. Therefore, the 30-minute exercise protocol was likely insufficient to cause clear muscle fatigue in the healthy young participants.

Keywords

Powerwalking Muscle fatigue Ankle joint stability Footwear Shock absorption

파워워킹은 일반 보행(약 1.1-1.3 m/s)보다 빠른 속도(약 1.6-2.1 m/s)로 걷는 운동으로, 달리기에 비해 부상 위험이 낮고 에너지 소모가 커서 심폐 기능 향상과 체중 관리에 효과적인 유산소 운동으로 알려져 있다(Park, Nam, Kim, Her & Woo, 2008; Kim, Kim, Lim, Kim & Park, 2012). 그러나 파워워킹 역시 지속적인 반복 동작이 수반되므로 하지 관절에 부하를 누적시킬 수 있다(Benjamin et al., 2022; Kelly, Cresswell, Racinais, Whiteley & Lichtwark, 2014). 이러한 부하가 장시간 지속될 때 나타나는 생체역학적 변화로는, 발의 구조적 측면에서 중족 아치의 높이가 낮아지고, 발 압력 분포에서 전족 부하는 감소하고 후족 부하는 증가하는 경향이 보고되었다(Headlee, Leonard, Hart, Ingersoll & Hertel, 2008). 또한 움직임 측면에서는 착지 순간 발목의 저측굴곡 각도와 전후 지면반력에서 최대 제동력이 시간의 경과에 따라 증가하는 것으로 나타났다(Park, Ryu, Hwang & Lee, 2018). 이는 충격 흡수에 구조적으로 유리한 후족부 지방 패드(De Clercq, Aerts & Kunnen, 1994; Wearing, Smeathers, Yates, Urry & Dubois, 2009)를 활용하려는 신체의 자연스러운 적응 전략으로 해석된다(Stolwijk, Duysens, Louwerens & Keijsers, 2010).

파워워킹 시 발생하는 반복적인 부하를 완화하고 발을 보호하는 데 신발은 중요한 역할을 수행한다(Benjamin et al., 2022; Jang, Lee, Yang & Lee, 2016; Zhang, Shen, Baker & Gu, 2018). 이에 따라 신발에는 단순한 착용감 이상의 기능을 수행하기 위해 다양한 구조적 요소(midsole cushioning, heel counter, outsole pattern)가 적용되어 왔다(Jang et al., 2016; Oriwol, Sterzing & Milani, 2011). 특히 보행은 발뒤꿈치의 착지 후 발가락으로 지면을 밀어내는 동작(heel-to-toe)이 반복되므로, 신발의 뒤꿈치 구조는 충격 흡수와 발목 관절에 직접적인 영향을 미친다(Kang, Choi & Yang, 2016). 장시간의 보행으로 근피로가 누적되면 착지 시 발목 관절의 음의 파워 및 제동력이 증가하여 발목에 가해지는 부하가 커지는 등 다양한 부정적인 생체역학적 변화가 나타날 수 있다(Park et al., 2018). 이처럼 장시간 보행에 따른 부하를 완화하기 위한 신발의 역할이 중요함에도 불구하고, 기존 연구들은 대부분 단기적인 워킹에 초점을 맞추었으며(Haowlader, Magistro, Apps, Bencsik & Bisele, 2025; Ryu & Park, 2020), 장시간 파워워킹 상황에서 신발 구조가 근피로를 포함한 하지 생체역학에 미치는 영향에 대해서는 충분히 검증되지 않았다.

이에 따라 최근에는 새로운 구조를 신발에 적용하여 기능을 향상시키려는 시도가 이루어지고 있다(Farina, Elvidge, Crawford & Wannop, 2025; Fengqin et al., 2025). 이러한 접근 방식의 일환으로 의족 블레이드 구조는 압축된 스프링처럼 착지 시 충격을 저장했다가 추진 시 에너지를 방출하여, 일반적인 발목 관절보다 높은 에너지 반환을 제공한다. 이는 보행 시 에너지의 소모를 줄이는 데 기여할 수 있음이 보고되었다(Beck, Taboga & Grabowski, 2017; Siddiqui, Alamro & Alluhydan, 2024).

따라서 본 연구는 장시간의 파워워킹으로 인한 하지의 부담을 감소시키고 보행 효율성을 높이기 위해, 의족 블레이드의 에너지 반환 메커니즘에 착안하여 제작된 워킹화(Shoe B)가 인체에 미치는 영향을 정량적으로 규명하고자 한다. 본 연구의 가설은 다음과 같다. 첫째, 워킹화 종류와 시간 경과에 따라 보행 변수에 차이가 있을 것이다. 둘째, 워킹화 종류와 시간 경과에 따라 발목 관절 각도, 보행 효율성, 지면반력 변인 및 근피로도에 차이가 있을 것이다.

1. 연구대상자

본 연구의 대상자는 최근 6개월 이내에 하지 근골격계에 이상이 없는 사람으로 주 2회씩 매회 30분 이상 보행을 하는 성인 남성 총 10명(나이: 25.0±3.7 yrs, 키: 172.6±3.4 cm, 몸무게: 71.1±10.9 kg, BMI: 23.8±3.4)을 모집하였다. 본 연구는 K 대학의 생명윤리위원회에서 심의 승인(승인번호: 20240228-143) 받았으며, 모든 대상자의 자발적 동의 후 실험을 수행하였다.

2. 신발 특성

본 연구에서 사용된 신발의 특징은 다음과 같다(Figure 1). Shoe A의 미드솔은 전체가 EVA 소재(Asker-C 48)로 구성되었다. Shoe B는 상부 미드솔에 EVA 소재(Asker-C 47)를, 하부 미드솔에 IU 소재(Asker-C 50)를 사용하였다. 또한, Shoe B의 후족 부위에는 의족의 블레이드(Blade) 구조를 적용한 구조물이 탑재되었다. 본 연구에 사용된 모든 신발은 동일한 제조사(LS Networks, Korea)에 의해 제작되어 제공되었다.

3. 실험절차

본 연구는 30분 이상 피로 프로토콜을 수행하기 때문에 피로에 의한 영향을 제거하고자 대상자는 총 2일에 걸쳐 동일한 시간에 방문하였으며 하루에 한 종류의 신발을 무작위로 착용하여 실험을 수행하였다. 모든 연구대상자는 상의를 탈의하고 하의는 타이트한 반바지를 착용하고 인체의 주요 관절 및 분절과 신발에 반사 마커를 부착하였다(Figure 2). 실험 조건은 선행연구에 따르면 30분 이상의 보행은 근피로를 유발할 수 있으며, 보행 속도 증가 역시 근피로에 유의미한 영향을 미친다고 보고하였다(Kwon, Chilton, Kim & Franz, 2023; Lung et al., 2021). 이러한 점을 고려하여, 본 연구에서는 일반 보행보다 빠른 1.9 m/s 속도로 30분간 파워워킹을 수행하도록 설정하였다. 기존의 파워워킹의 자세는 등을 곧게 편 상태에서 시선은 15 m 앞을 향하고 팔꿈치를 'L'자 형태로 약간 구부린 상태로 앞뒤로 힘차게 팔을 흔들면서 걷는 것을 의미한다. 본 연구의 경우 이때 피험자의 자연스러운 보행 패턴을 유도하기 위해 시선을 정면에 두도록 하는 최소한의 지침만을 제공하고 등과 팔의 움직임 통제는 실시하지 않았다(Lewis & Sahrmann, 2015). 파워워킹은 지면반력기가 내장된 트레드밀(Instrument treadmill, Bertec, USA, Sampling rate: 1,000 Hz) 위에서 수행되었으며, 동작 분석을 위해 8대의 적외선 카메라(Oqus 300, Qualisys, Sweden, Sampling rate: 100 Hz)를 사용하였다. 본 연구는 근전도 분석을 위해 시상면에서의 발목 관절의 움직임의 주동근인 앞정강근(Tibialis Anterior, TA)과 내측 비복근(Gastrocnemius Medialis, GM)에 표면 전극을 부착하였다(Wakeling, Pascual & Nigg, 2002). 이때, 근전도 신호의 노이즈를 최소화하기 위해 부착 전 피부의 각질과 모근을 제거하였으며, 전극은 근섬유 방향에 맞춰 각 근육의 중심부에 위치하였다. 사용된 근활성도 측정기(Ultium EMG, Noraxon, USA)의 샘플링 속도는 1,000 Hz이며, 총 2채널을 활용하였다. 데이터는 파워워킹 시작 시점(0분), 중간 시점(15분), 마지막 시점(30분)에서 각각 1분씩 녹화하였다. 수집된 데이터 중 일정한 동작 수행이 확인된 10 스트라이드를 분석에 활용하였다.

4. 자료 처리

본 연구의 운동학적 및 운동역학적 데이터는 Qualisys Track Manager 2019 (Qualisys, Sweden)를 사용하여 취득하였다. 원자료(raw data)의 노이즈를 제거하기 위해 운동학 및 지면반력 데이터는 2차 저역통과 필터링(2nd bi-directional low pass filter)을 수행하였으며, 근전도 데이터는 대역통과 필터링(band pass filter)을 적용하였다. 이때, 차단 주파수(cut-off frequency)는 운동학 자료 6 Hz, 지면반력 자료 100 Hz, 근전도 자료는 60-300 Hz로 설정하였다(Cifrek, Medved, Tonković & Ostojić, 2009). 분석 구간은 수직 지면반력 10을 역치값(threshold)으로 설정하여 오른발 착지(heel contact) 시점과 이지(toe-off) 시점을 분류하였다. 보행 변수, 하지의 운동학 및 운동역학적 변인은 Visual 3D (Has-Motion, Canada)를 통해 산출하였으며, 근피로도는 Matlab R2016a (Mathworks, USA)를 이용하여 자료를 처리하였다.

5. 분석 변인

1) 보행 변수(Gait parameter)

장시간 파워워킹 시 신발 구조적 특성이 보행에 미치는 영향을 확인하기 위해 오른발의 보폭 길이(step length), 오른발 착지 시점부터 오른발 이지 시점까지의 지면 접촉 시간(contact time), 분속수(cadence), 그리고 두 다리 지지기 비율(double leg support percentage)을 산출하였다(Hollman, McDade & Petersen 2011).

2) 발목 관절 운동학 변인(Ankle joint kinematics)

신발의 구조적 특성과 장시간 파워워킹이 발목 관절 운동학 변인에 미치는 영향을 확인하기 위해, 착지 순간 오른발 발목 관절의 초기 접촉 각도와 오른발 발목 관절 각도 및 가동범위를 산출하였다. 이때 초기 발목 관절 접촉 각도의 부호는 배측굴곡(dorsi-flexion)을 (+), 저측굴곡(plantar flexion)을 (-)으로 설정하였으며, 오른발 발목 관절의 각도는 내번(inversion)을 (+), 외번(eversion)을 (-)로 설정하였다(Ryu & Park, 2020).

3) 지면반력 변인(Ground reaction force variables)

신발의 구조적 특성과 장시간 파워워킹이 지면반력 변인에 미치는 영향을 확인하기 위해, 수직 지면반력(vertical GRF)에서 지면에 발이 닿는 순간 발생하는 첫 번째 수직 힘의 최대 값인 최대 충격력(impact peak force), 초기 접촉부터 최대 충격력에 도달할 때까지의 평균 힘의 증가율인 수직 부하율(loading rate) 그리고 전후 지면반력(anterior-posterior GRF)에서 최대 제동력(peak braking force)과 최대 추진력(peak propulsion force)을 산출하였다. 이때, 지면반력 자료는 대상자 간 체중 차이에 따른 영향을 제거하기 위해 체중(body weight: BW)으로 나누어 정지 상태의 지면반력을 1로 표준화하였다(Park et al., 2018).

4) 발목 관절 운동역학 변인(Ankle joint kinetics)

신발의 구조적 특성과 장시간 파워워킹이 발목 관절 운동역학 변인에 미치는 영향을 확인하기 위해, 시상면(sagittal plane)에서 오른발 발목 관절의 모멘트 및 파워를 산출하였다. 이때 모멘트의 부호는 배측굴곡(dorsi-flexion)을 (+), 저측굴곡(plantar flexion)을 (-)으로 설정하였다. 또한 파워는 각속도와 모멘트의 곱으로, 모멘트와 각속도의 방향이 같을 때 양의 파워(+), 반대일 경우 음의 파워(-)로 설정하였다(Winter, 1983).

5) 근피로도 변인(Muscle fatigue variables)

장시간 파워워킹에 따른 근피로도를 확인하기 위해 근전도 자료의 근활성도(root mean square [RMS])와 중위 주파수(Mid Frequency [MDF]) 값을 산출하였다. RMS 값은 최대 수의적 등척성 수축(maximum voluntary isometric contraction [MVIC]) 시의 RMS 값을 정규화(%MVIC)하여 분석에 사용되었다. 이때 기준이 되는 MVIC 값은 5초간 최대 수축을 측정하여, 신호가 안정적인 중간 3초 구간의 평균 RMS 값을 사용하였다. 보행 구간에 따른 주동근을 고려하여 착지 구간(Heel contact - Toe off)에는 내측 비복근(GM), 스윙 구간(Toe off - Heel contact)에는 앞정강근(TA)의 근활성도를 각각 분석하였다. 중위 주파수(MDF)의 경우 Matlab 2016a (Mathworks, USA) 프로그램을 사용해 10 stride 구간 전체의 시계열 데이터를 FFT (fast fourier transform)을 통해 주파수 영역으로 변환한 다음 파워 스펙트럼 분석(power spectral density [PSD])를 계산하여 총 전력의 50%가 되는 주파수를 MDF로 정의하여 산출하였다(Corvini & Conforto, 2022).

6. 통계 처리

수집된 변인의 정규 분포 충족 여부를 확인하고자 Shapiro-Wilk 검정을 실시하였으며, 그 결과 분석 변인의 과반수 이상이 정규성 가정을 만족시켰다(p>.05). 파워워킹 시 워킹화 종류와 시간 경과에 따른 차이를 분석하기 위해 반복측정 변량분석(two-way repeated measure ANOVA)을 실시하였으며, 사후검증은 Bonferroni를 실시하였다. 이때 유의수준은 α=.05로 설정하였다.

본 연구는 장시간 파워워킹 시 워킹화 종류와 시간 경과에 따른 인체의 생체역학적 변화를 알아보기 위해 보행 변수와 관절 각도, 보행 효율성 변인, 지면반력 변인 및 근피로도를 비교 분석하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

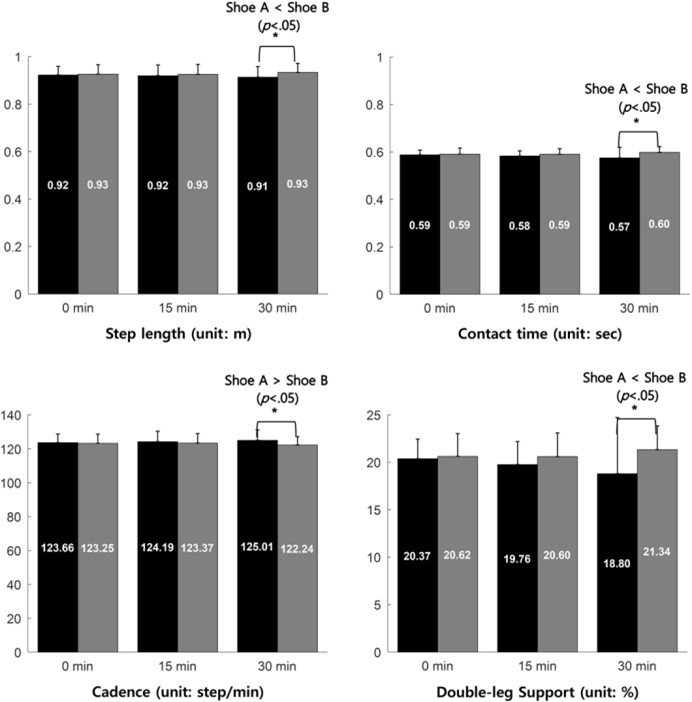

1. 보행 변수

파워워킹(1.9 m/s) 시 워킹화 종류와 시간 경과에 따른 보행 요인 차이를 분석한 결과는 <Figure 3>과 같다. 워킹화 종류 간에는 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며(p<.05), 사후 분석 결과 30분 시점에서 Shoe B는 Shoe A 대비 보폭 길이, 접촉 시간, 두 다리 지지율이 증가한 반면, 분속수는 감소하였다.

2. 발목 관절 운동학 변인

파워워킹(1.9 m/s) 시 워킹화 종류와 시간 경과에 따른 발목관절 운동학 변인 분석 결과는 과 같다. 발목 관절 최대 외번 각에서 워킹화 종류 간 0분과 30분 시점에서 Shoe B가 Shoe A에 비해 외번 각이 증가하였다(p<.05). 발목 관절 내-외번 가동범위는 시간 경과에 따라 Shoe A와 Shoe B 모두 0분 대비 15분 시점에서 내-외번 가동범위가 감소하였다(p<.05).<Table 1>

|

Variable |

Time Shoe |

0 minute |

15 minute |

30 minute |

F (p) |

Post-hoc |

|

|

Initial contact |

Shoe A |

3.05±2.24 |

2.61±2.02 |

2.50±2.12 |

1.953 (.17) |

- |

|

|

Shoe B |

3.12±1.69 |

2.61±1.47 |

2.75±1.79 |

- |

|||

|

F (p) |

0.065 (.80) |

0.187 (.83) |

|||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

||||

|

Max Inv Angle (Deg) |

Shoe A |

4.36±2.17 |

3.03±1.58 |

3.53±1.78 |

3.157 (.06) |

- |

|

|

Shoe B |

4.24±2.02 |

3.03±1.55 |

3.31±2.13 |

- |

|||

|

F (p) |

0.800 (.39) |

0.306 (.74) |

|||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

||||

|

Max Ev Angle (Deg) |

Shoe A |

-3.17±1.99 |

-3.12±1.38 |

-3.50±1.87 |

0.633 (.54) |

- |

|

|

Shoe B |

-3.53±2.01 |

-3.35±1.60 |

-3.98±2.00 |

- |

|||

|

F (p) |

6.542 (.03)* |

0.510 (.60) |

|||||

|

Post-hoc |

B > A |

- |

B > A |

||||

|

Inv-Ev RoM (Deg) |

Shoe A |

7.53±1.59 |

6.16±0.89 |

7.04±1.49 |

4.990 (.02)* (0 > 15)) |

0 > 15 |

|

|

Shoe B |

7.77±1.78 |

6.39±0.61 |

7.29±1.70 |

0 > 15 |

|||

|

F (p) |

2.068 (.18) |

0.002 (.99) |

|||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

||||

|

*indicate significant difference between shoe and walking time (p<.05) |

|||||||

3. 지면반력 변인

파워워킹(1.9 m/s) 시 워킹화 종류와 시간 경과에 따른 충격 변인 분석 결과는 와 같다. 최대 충격력은 워킹화 종류 간 0, 15, 30분 모두에서 Shoe B가 Shoe A에 비해 최대 충격력이 크게 나타났다(p<.05). 수직 부하율은 시간 경과에 따라 두 워킹화 모두 0분에 비해 30분 시점에서 수직 부하율이 증가하였다(p<.05). 최대 제동력과 최대 추진력 모두 시간 경과에 따라 두 워킹화 모두 0분에 비해 15, 30분 시점에서 증가하였다(p<.05).<Table 2>

|

Variable |

Time Shoe |

0 minute |

15 minute |

30 minute |

F (p) |

Post-hoc |

|

Impact peak |

Shoe A |

1.40±0.07 |

1.39±0.08 |

1.41±0.09 |

3.420 (.05) |

- |

|

Shoe B |

1.44±0.07 |

1.42±0.05 |

1.46±0.08 |

- |

||

|

F (p) |

41.634 (.01)* |

0.608 (.55) |

||||

|

Post-hoc |

B > A |

B > A |

B > A |

|||

|

Loading rate (BW/s) |

Shoe A |

11.90±1.93 |

12.04±1.82 |

13.08±2.94 |

6.334(.01)* (30 > 0)) |

30 > 0 |

|

Shoe B |

12.07±1.68 |

12.34±2.30 |

13.34±2.61 |

30 > 0 |

||

|

F (p) |

2.284 (.16) |

0.039

(.96) |

||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

|||

|

Peak braking |

Shoe A |

-0.31±0.04 |

-0.32±0.04 |

-0.33±0.03 |

10.198 (.01)* (15, 30 > 0) |

15, 30 > 0 |

|

Shoe B |

-0.30±0.03 |

-0.32±0.04 |

-0.32±0.03 |

15, 30 > 0 |

||

|

F (p) |

1.151 (.31) |

0.193

(.82) |

||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

|||

|

Peak

propulsion |

Shoe A |

0.27±0.03 |

0.28±0.03 |

0.29±0.03 |

29.949 (.01)* (15, 30 > 0)) |

15, 30 > 0 |

|

Shoe B |

0.27±0.02 |

0.29±0.03 |

0.29±0.02 |

15, 30 > 0 |

||

|

F (p) |

1.151

(.31) |

1.082

(.34) |

||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

|||

|

Max plantar (Nm/BW) |

Shoe A |

-1.64±0.17 |

-1.58±0.16 |

-1.67±0.09 |

1.196

(.33) |

- |

|

Shoe B |

-1.61±0.09 |

-1.59±0.16 |

-1.63±0.13 |

- |

||

|

F (p) |

0.949 (.36) |

0.482

(.62) |

||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

|||

|

Max ankle (W/kg) |

Shoe A |

4.51±0.63 |

4.04±0.58 |

4.39±0.36 |

1.677

(.22) |

- |

|

Shoe B |

4.08±0.58 |

4.06±0.41 |

4.31±0.48 |

- |

||

|

F (p) |

4.145 (.08) |

3.600

(.05) |

||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

|||

|

Max ankle (W/kg) |

Shoe A |

-1.02±0.20 |

-1.07±0.33 |

-1.10±0.26 |

5.013(.02)* |

0 < 30 |

|

Shoe B |

-0.93±0.23 |

-0.98±0.26 |

-1.16±0.33 |

0 < 30 |

||

|

F (p) |

1.160 (.31) |

1.061

(.37) |

||||

|

Post-hoc |

- |

- |

- |

|||

|

*indicate significant

difference between shoe and walking time (p<.05) |

||||||

4. 발목 관절 운동역학 변인

파워워킹(1.9 m/s) 시 워킹화 종류와 시간 경과에 따른 발목관절 운동역학 변인 분석 결과는 와 같다. 시간 경과에 따라 두 워킹화 모두 0분 대비 30분 시점에서 발목 관절 최대 음의 파워가 증가하였다(p<.05).<Table 2>

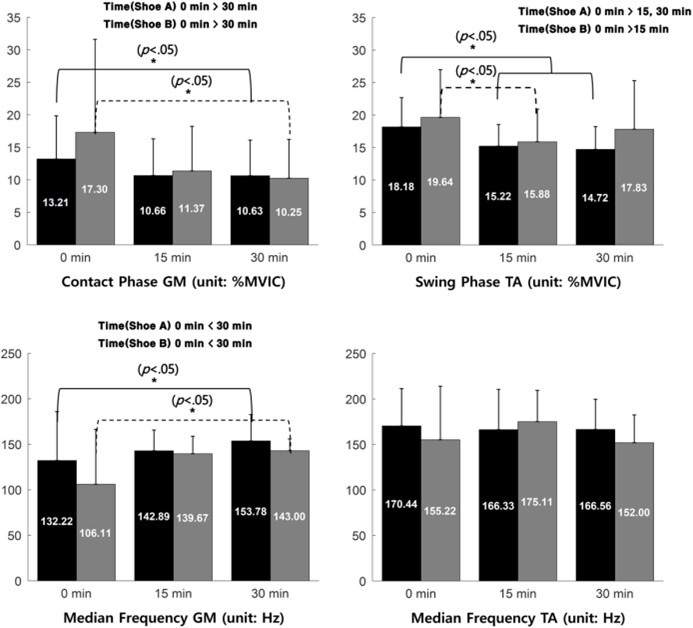

5. 근피로도 변인

파워워킹(1.9 m/s) 시 워킹화 종류와 시간 경과에 따른 근피로도 분석 결과는 <Figure 4>와 같다. 지지 구간에서 내측 비복근의 RMS는 시간 경과에 따라 두 워킹화 모두 0분 대비 30분 시점에서 감소하였다(p<.05). 공중 구간에서 앞정강근의 RMS는 시간 경과에 따라 Shoe A는 0분 대비 15분과 30분 시점에서 RMS 값이 감소하였으며(p<.05), Shoe B의 경우 0분 대비 30분 시점에서 RMS값이 감소하였다(p<.05). MDF는 내측 비복근에서 시간 경과에 따라 두 워킹화 모두 0분 대비 30분 시점에서 MDF 값이 증가하였다(p<.05).

본 연구는 의족 블레이드의 에너지 반환 메커니즘을 반영하여 제작된 워킹화가 파워워킹 시 시간 경과(0, 15, 30분)에 따른 보행 변수, 발목 관절 각도, 보행 효율성, 지면반력 변인 및 근피로도에 미치는 영향을 평가하고자 하였다. 각 피험자가 두 신발 조건을 서로 다른 날에 무작위로 착용하였으며, 방문 시간도 동일하게 유지하여 피로와 학습효과를 최소화하였다. 또한 본 연구의 의의는 의족 블레이드의 새로운 구조적 접근 방식을 워킹화에 적용함으로써, 장시간 파워워킹 프로토콜에서 그 효과를 실증적으로 검증하였다는 점에 있다.

보행 변수 및 발목 관절의 운동역학적 변인을 살펴보면, 30분 시점에서 Shoe B는 Shoe A 대비 보폭 길이는 증가하고 분속수는 감소했으나, 발목 관절 모멘트 및 파워에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다. 선행연구에 따르면 발목 관절의 모멘트 및 파워 증가는 보폭 길이를 증가시키는 주요 요인이며(Fickey, Browne & Franz, 2018), 일반적으로 건강한 성인은 에너지 소비를 최소화하는 방향으로 보폭 길이와 분속수를 조절하여 보행 속도를 설정한다(Koelewijn, Heinrich & van den Bogert, 2019). 그러나 본 연구에서는 트레드밀 속도를 고정하였기 때문에 이러한 자연스러운 속도 조절에 제한이 있었다(Murray et al., 2022). 이러한 배경을 고려할 때, 본 연구에서 Shoe B가 Shoe A와 비교하여 발목 관절에 추가적인 힘 부담 없이 더 긴 보폭과 낮은 분속수를 보인 결과는 주목할 만하다. 이는 Shoe B 착용 시 동일한 힘으로 더 많은 거리를 이동할 수 있음을 시사한다.

발목 관절의 운동학적 변인을 살펴보면, 먼저 발목 관절의 초기 접촉 각도는 신발 종류나 시간 경과에 따른 유의한 차이를 보이지 않았다. 이는 장시간 보행 시 시간 경과에 따라 발목 관절의 저측굴곡 각도가 증가한다고 보고된 Park 등 (2018)의 연구 결과와 다소 차이가 있다. 이러한 차이는 연구 대상 및 수행 시간의 차이에서 기인한 것으로 판단된다. Park 등 (2018)은 중년 여성을 대상으로 40분 이상 워킹을 진행한 반면, 본 연구는 건강한 20대 남성을 대상으로 30분간 수행하였다. 따라서 본 연구의 30분이라는 시간은 초기 접촉 각도에서 시간 경과에 따른 변화가 나타나기에 비교적 짧은 시간일 수 있다. 다음으로 발목 관절의 내-외번 가동범위는 두 신발 모두 0분 대비 15분 시점에서 유의하게 감소하였다. 선행연구에 따르면 발목 관절의 내-외번 가동범위가 클수록 안정성이 감소하고 염좌와 같은 부상 위험이 증가한다고 보고하였다(Ryu, Lee, Han & Park, 2023; Lee & Nam, 2015). 트레드밀 보행은 일반 보행과 달리 최소 5분 이상의 적응 기간이 필요하다는 관련 선행연구(Meyer et al., 2019)를 고려할 때, 본 연구에서 관찰된 15분 시점의 가동범위 감소는 참가자가 트레드밀 환경에 적응하면서 나타난 자연스러운 안정화 과정으로 해석된다.

지면반력 변인을 살펴보면, Shoe B는 Shoe A에 비해 최대 충격력이 모든 시간대에서 유의하게 높았으나, 수직 부하율에서는 두 신발 간 차이가 나타나지 않았다. 최대 충격력은 발이 지면에 닿는 순간 발생하는 수직 지면반력의 첫 번째 최대 힘이며, 수직 부하율은 이 힘이 가해지는 속도를 의미한다. 일반적으로 이러한 충격 관련 변인이 증가할수록 근골격계에 가해지는 부하가 커져 상해 위험성이 증가하는 것으로 알려져 있다(Hreljac, 2004; Milner, Ferber, Pollard, Hamill & Davis, 2006). 본 연구에서 Shoe B의 최대 충격력이 더 높았음에도 불구하고 수직 부하율이 증가하지 않았다는 점은 주목할 필요성이 있다. 이는 Shoe B의 구조적 특성이 충격 전달 방식에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. Ryu와 Park (2020)은 신발의 뒤꿈치 형태가 착지 시 나타나는 충격 변인에 영향을 줄 수 있다고 보고하였다. 이를 바탕으로 Shoe B 후족부의 블레이드형 구조물이 최대 충격력에 도달하는 시간을 지연시킴으로써, 결과적으로 충격이 가해지는 속도의 증가를 억제했을 것으로 판단된다. 한편 시간 경과에 따른 효과를 살펴보면 두 신발 모두 0분 대비 30분 시점에서 수직 부하율과 최대 제동력이 증가하였다. 장시간의 운동 수행은 근피로를 유발하여 하지의 충격 흡수 능력을 저하시키고, 이는 수직 부하율과 최대 제동력을 증가시킬 수 있다(Christina, White & Gilchrist, 2001; Luo et al., 2019; Kwon, Chilton, Kim & Franz, 2023; Zhang et al., 2023). 따라서 본 연구에서 관찰된 시간 경과에 따른 변인들의 증가는 장시간 보행으로 인한 근피로의 영향으로 판단된다.

근피로도 변인을 살펴보면, 내측 비복근과 앞정강근 모두 시간 경과(0분 대비 15, 30분)에 따라 RMS 값이 감소하였으며, 내측 비복근에서는 0분 대비 30분 시점에서 MDF 값이 증가하였다. 일반적으로 근육이 피로해지면 동일한 힘을 유지하기 위해 더 많은 운동단위(motor unit)를 동원하게 되어 RMS 값은 증가한다(Winter, 2009). 또한, 근섬유 전도 속도가 감소하면서 주파수 영역이 저주파로 이동하여 MDF 값은 감소하는 경향을 보인다(Ortega-Auriol, Besier, Byblow & McMorland, 2018; Stronska et al., 2018). 그러나 본 연구의 결과는 이러한 일반적인 피로 반응과 정반대로 나타났다. 이러한 결과에 대해 건강한 20대 남성에게 30분간의 파워워킹은 심각한 근피로를 유발하기에는 상대적으로 짧은 시간일 수 있다. 따라서 RMS 값의 감소는 피로 누적보다는 반복된 움직임에 대한 신체가 적응 과정으로 해석된다(Aslam, Habyarimana & Bin, 2025; Bandy, Lovelace-Chandler & McKitrick-Bandy, 1990; Sale, 1988). 또한 Murray et al. (2022)은 훈련 전 후에 따른 30분 트레드밀 보행을 수행한 결과, 훈련 전에 비해 훈련 이후의 내측 비복근의 RMS 값이 감소하고 MDF 값이 증가하는 양상을 보고하였다. 이러한 선행연구 결과를 종합하면, 본 연구에서 관찰된 0분 대비 30분 시점의 내측 비복근과 앞정강근의 RMS 값의 감소와 MDF 값의 증가는 근피로로 인한 결과가 아닌 시간 경과에 따른 적응에 대한 결과로 해석된다.

본 연구는 블레이드 구조물이 탑재된 워킹화(Shoe B)가 장시간 파워워킹에 미치는 영향에 대해 평가하였다. 연구 결과, 블레이드 구조가 적용된 Shoe B는 일반 워킹화(Shoe A) 대비 보행 효율성 측면에서 우수한 것으로 나타났다. 특히, Shoe B는 최대 충격력이 더 높게 나타났음에도 불구하고 수직 부하율을 증가시키지 않았는데, 이는 블레이드 구조물이 착지 시 충격 전달 속도를 제어하는 데 긍정적인 역학을 할 수 있음을 시사한다. 한편, 시간 경과에 따라 두 신발 모두에서 수직 부하율, 발목 관절 최대 음의 파워, 최대 제동력이 증가하는 등 생체역학적 변인들은 0분 대비 30분에서 피로 누적 경향을 나타냈지만, 그러나 근전도 신호에서는 명확한 근피로 반응이 관찰되지 않았다. 이러한 불일치는 건강한 20대 남성을 대상으로 한 30분의 운동 시간이 근육 자체의 피로 변화를 유발하기에는 상대적으로 짧았기 때문으로 판단된다. 따라서 향후 연구에서는 다양한 연령층을 포함하고 수행 시간을 30분 이상으로 연장하여, 신발의 구조적 특성이 인체에 미치는 장기적인 영향을 종합적으로 분석할 필요성이 있다.

References

1. Aslam, S., Habyarimana, J. D. D. & Bin, S. Y. (2025). Neuro- muscular adaptations to resistance training in elite versus recreational athletes. Frontiers in Physiology, 16, 1598149.

2. Bandy, W. D., Lovelace-Chandler, V. & McKitrick-Bandy, B. (1990). Adaptation of skeletal muscle to resistance training. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 12(6), 248-255.

Google Scholar

3. Beck, O. N., Taboga, P. & Grabowski, A. M. (2017). How do prosthetic stiffness, height and running speed affect the biomechanics of athletes with bilateral transtibial ampu- tations?. Journal of the Royal Society Interface, 14(131), 20170230.

Google Scholar

4. Benjamin, D., Odof, S., Abbès, B., Fourchet, F., Christiaen, B. & Taïar, R. (2022). Shock response spectrum analysis of fatigued runners. Sensors, 22(6), 2350.

Google Scholar

5. Christina, K. A., White, S. C. & Gilchrist, L. A. (2001). Effect of localized muscle fatigue on vertical ground reaction forces and ankle joint motion during running. Human Movement Science, 20(3), 257-276.

Google Scholar

6. Cifrek, M., Medved, V., Tonković, S. & Ostojić, S. (2009). Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics. Clinical Biomechanics, 24(4), 327-340.

Google Scholar

7. Corvini, G. & Conforto, S. (2022). A simulation study to assess the factors of influence on mean and median frequency of semg signals during muscle fatigue. Sensors, 22(17), 6360.

Google Scholar

8. De Clercq, D., Aerts, P. & Kunnen, M. (1994). The mechanical characteristics of the human heel pad during foot strike in running: an in vivo cineradiographic study. Journal of Biomechanics, 27(10), 1213-1222.

Google Scholar

9. Farina, K. A., Elvidge, T. K., Crawford, R. C. & Wannop, J. W. (2025). Effects of asymmetrical torsional stiffness in a basketball shoe on lower-limb kinematics and kinetics in female basketball players. Footwear Science, 17(sup1), S270-S271.

Google Scholar

10. Fengqin, F., Wang, J. Y., Qiu, C., Li, S. D., Ren, Q., Yang, C. & Yang, F. (2025). Effect of the horizontal construction of carbon fibre plate insert to midsole on the elite runners' lower limb biomechanics. Footwear Science, 17(sup1), S25-S27.

Google Scholar

11. Fickey, S. N., Browne, M. G. & Franz, J. R. (2018). Biomech- anical effects of augmented ankle power output during human walking. Journal of Experimental Biology, 221(22), jeb182113.

Google Scholar

12. Haowlader, S., Magistro, D., Apps, C., Bencsik, M. & Bisele, M. (2025). The effects of minimal shoes in combination with textured and supportive insoles on spatiotemporal walking gait parameters in healthy young adults. Footwear Science, 17(1), 47-55.

Google Scholar

13. Headlee, D. L., Leonard, J. L., Hart, J. M., Ingersoll, C. D. & Hertel, J. (2008). Fatigue of the plantar intrinsic foot muscles increases navicular drop. Journal of Electromyography and Kinesiology, 18(3), 420-425.

Google Scholar

14. Hollman, J. H., McDade, E. M. & Petersen, R. C. (2011). Norma- tive spatiotemporal gait parameters in older adults. Gait & Posture, 34(1), 111-118.

Google Scholar

15. Hreljac, A. (2004). Impact and overuse injuries in runners. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36(5), 845-849.

Google Scholar

16. Jang, Y. M., Lee, J. S., Yang, J. O. & Lee, B. J. (2016). Biomech- anical analysis of muscle fatigue and ground reaction force for the development of outdoor walking shoes. Korean Journal of Applied Biomechanics, 26(4), 413-420.

Google Scholar

17. Kang, M. S., Choi, C. S. & Yang, J. H. (2016). Change in gait pattern according to a change in shoe out-soles. Korean Journal of Sport Science, 15, 53-64.

18. Kelly, L. A., Cresswell, A. G., Racinais, S., Whiteley, R. & Lichtwark, G. (2014). Intrinsic foot muscles have the capacity to control deformation of the longitudinal arch. Journal of The Royal Society Interface, 11(93), 20131188.

Google Scholar

19. Kim, C., Kim, B. O., Lim, K. B., Kim, Y. J. & Park, Y. B. (2012). The effect of power-walking in phase 2 cardiac rehabilitation program. Annals of Rehabilitation Medicine, 36(1), 133-140.

Google Scholar

20. Koelewijn, A. D., Heinrich, D. & van den Bogert, A. J. (2019). Metabolic cost calculations of gait using musculoskeletal energy models, a comparison study. PloS One, 14(9), e0222037.

Google Scholar

21. Kwon, Y., Chilton, L. K., Kim, H. & Franz, J. R. (2023). The effect of prolonged walking on leg muscle activity patterns and vulnerability to perturbations. Journal of Electromyography and Kinesiology, 73, 102836.

Google Scholar

22. Lee, C. H. & Nam, K. J. (2015). The comparative joint angle and load distribution analysis of barefoot walking and functional walking shoes. The Korean Journal of Physical Education, 54(1), 567-575.

23. Lewis, C. L. & Sahrmann, S. A. (2015). Effect of posture on hip angles and moments during gait. Manual Therapy, 20(1), 176-182.

Google Scholar

24. Lung, C. W., Liau, B. Y., Peters, J. A., He, L., Townsend, R. & Jan, Y. K. (2021). Effects of various walking intensities on leg muscle fatigue and plantar pressure distributions. BMC Musculoskeletal Disorders, 22(1), 831.

Google Scholar

25. Luo, Z., Zhang, X., Wang, J., Yang, Y., Xu, Y. & Fu, W. (2019). Changes in ground reaction forces, joint mechanics, and stiffness during treadmill running to fatigue. Applied Sciences, 9(24), 5493.

Google Scholar

26. Meyer, C., Killeen, T., Easthope, C. S., Curt, A., Bolliger, M., Linnebank, M., Zörner, B. & Filli, L. (2019). Familiarization with treadmill walking: How much is enough?. Scientific Reports, 9(1), 5232.

Google Scholar

27. Milner, C. E., Ferber, R., Pollard, C. D., Hamill, J. O. S. E. P. H. & Davis, I. S. (2006). Biomechanical factors associated with tibial stress fracture in female runners. Medicine & Science in Sports & Exercise, 38(2), 323-328.

Google Scholar

28. Murray, D., Keyser, R. E., Chin, L. M., Bulea, T. C., Wutzke, C. J. & Guccione, A. A. (2022). EMG median frequency shifts without change in muscle oxygenation following novel locomotor training in individuals with incomplete spinal cord injury. Disability and Rehabilitation, 44(1), 52-58.

Google Scholar

29. Oriwol, D., Sterzing, T. & Milani, T. L. (2011). The position of medial dual density midsole elements in running shoes does not influence biomechanical variables. Footwear Science, 3(2), 107-116.

Google Scholar

30. Ortega-Auriol, P. A., Besier, T. F., Byblow, W. D. & McMorland, A. J. (2018). Fatigue influences the recruitment, but not structure, of muscle synergies. Frontiers in Human Neuro- science, 12, 217.

Google Scholar

31. Park, D. S., Nam, H. S., Kim, D. H., Her, J. G. & Woo, J. H. (2008). Clinical article: The comparison of exercise intensity be- tween power walking and running. The Korean Journal of Sports Medicine, 26(2), 175-179.

32. Park, S. K., Ryu. S., Hwang, W. S. & Lee, J. (2018). The effects of prolonged walking on foot morphology, foot motion and ground reaction forces in healthy middle-aged females. Journal of the Ergonomics Society of Korea, 37(5), 551-562.

33. Ryu, S., Lee, Y. S., Han, S. J. & Park, S. K. (2023). Effects of preferred arch height and hardness of the insole on static arch height and ankle stability. Korean Journal of Sport Biomechanics, 33(1), 25-33.

34. Ryu, S. & Park, S. K. (2020). Effects of heel shape of a shoe on the impact and biomechanical characteristics during walking. Journal of the Ergonomics Society of Korea, 39(3), 191-203.

35. Sale, D. G. (1988). Neural adaptation to resistance training. Medicine and Science in Sports and Exercise, 20(5 Suppl), S135-145.

Google Scholar

36. Siddiqui, M. I. H., Alamro, N. & Alluhydan, K. (2024). Data analysis of biomechanical dynamic modeling of a pro- sthetic running blade. Journal of Disability Research, 3(1), 20240002.

Google Scholar

37. Stolwijk, N. M., Duysens, J., Louwerens, J. W. K. & Keijsers, N. L. (2010). Plantar pressure changes after long-distance walking. Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(12), 2264-2272.

Google Scholar

38. Stronska, K., Trebert, M., Golas, A., Maszczyk, A., Pięta, A., Tyrala, F., Fischerova, P. & Zajac, A. (2018). Changes in EMG activity of the prime movers during 10 sets of the flat bench press performed to concentric failure. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 10(3), 1.

Google Scholar

39. Wakeling, J. M., Pascual, S. A. & Nigg, B. M. (2002). Altering muscle activity in the lower extremities by running with different shoes. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(9), 1529-1532.

Google Scholar

40. Wearing, S. C., Smeathers, J. E., Yates, B., Urry, S. R. & Dubois, P. (2009). Bulk compressive properties of the heel fat pad during walking: a pilot investigation in plantar heel pain. Clinical Biomechanics, 24(4), 397-402.

Google Scholar

41. Winter, D. A. (1983). Moments of force and mechanical power in jogging. Journal of Biomechanics, 16(1), 91-97.

Google Scholar

42. Winter, D. A. (2009). Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley & Sons.

Google Scholar

43. Zhang, G., Chen, T. L. W., Wang, Y., Tan, Q., Hong, T. T. H., Peng, Y., Chen, S. F. & Zhang, M. (2023). Effects of prolonged brisk walking induced lower limb muscle fatigue on the changes of gait parameters in older adults. Gait & Posture, 101, 145-153.

Google Scholar

44. Zhang, Y. Y., Shen, S. Q., Baker, J. S. & Gu, Y. D. (2018). Effects of different hardness in bionic soles on lower limb biomech- anics. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, 39, 1-12.

Google Scholar