Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Namwoong Kim

http://dx.doi.org/10.5103/KJAB.2025.35.3.240 Epub 2025 October 02

Abstract

Objective: The aim of this study was to explore the relationship between rate of force development (RFD) and force control accuracy during isometric mid-thigh pull (IMTP).

Method: Nine healthy young males (22.0 ± 1.2 y; 174.8 ± 3.9 cm; 72.5 ± 5.5 kg) participated in this study. Participants first completed maximal effort IMTP to obtain RFD, then performed 20 seconds of force control tasks at 10% and 40% of individual peak force with real-time visual feedback. Force control accuracy was quantified using root-mean-square error (RMSE) and relative RMSE (rRMSE). Pearson correlations tested associations between RFD and force control accuracy (α = .05).

Results: RFD showed significant positive correlations with both force control accuracy at 10% (RMSE: r = .715, p = .031; rRMSE: r = .772, p = .015) and 40% (RMSE: r = .708, p = .033; rRMSE: r = .748, p = .021) conditions.

Conclusion: Our findings indicated that greater RFD was associated with decreased force control accuracy during IMTP.

Keywords

Isometric mid-thigh pull Rate of force development Force control accuracy Visual feedback

스포츠 퍼포먼스를 향상시키기 위해서는 다양한 체력요소에 대한 체계적인 훈련이 필수적이다(Harries, Lubans & Callister, 2012; Suchomel, Nimphius & Stone, 2016). 이 가운데 파워는 기술관련 체력의 핵심 요소 중 하나로 다수의 스포츠에서 성공적인 퍼포먼스를 결정짓는 중요한 요인으로 알려져 있다(Haff, Whitley & Potteiger, 2001). 실제로 파워는 점핑, 커팅, 단거리 전력질주와 같은 폭발적인 움직임을 가능하게 하며(Cormie, McGuigan & Newton, 2011; Dos'Santos, Thomas, Comfort, McMahon & Jones, 2017; Loturco et al., 2017), 스포츠 상황에서 매우 빈번히 요구되는 체력요소이다.

파워와 더불어, 특정 과제에서 목표 힘에 정확히 도달하고 이를 안정적으로 유지하는 힘 조절 능력 또한 성공적인 퍼포먼스를 결정짓는 핵심 요소이다. 이 능력은 시각 · 고유수용 감각 피드백을 활용한 오차 수정, 운동단위 모집, 발화율 조절 등 다양한 신경근 제어 메커니즘에 의해 결정된다(Dean, 2013; Enoka & Duchateau, 2017). 양손 힘 조절 과제 수행 시 운동선수와 비 운동선수를 비교한 연구에 따르면, 운동선수 그룹에서 더 작은 힘 규칙성과 더 큰 힘 안정성을 보였고 더 유연한 방식으로 등척성 힘을 조절한다고 보고되었다(Kyeong Kim, Park, Jeon, Park & Kang, 2021). 힘 조절 능력은 통제된 부하 하에서 수행되는 재활 과정에서도 핵심적인 요소이며, 실제로 뇌졸중 환자에서 힘 조절 훈련 후 보행 변동성이 감소한 바 있다(Patel, Casamento-Moran, Christou & Lodha, 2021). 따라서 파워와 힘 조절 능력은 스포츠 퍼포먼스 향상뿐만 아니라 손상 위험 감소 및 재활에서도 매우 중요한 요소이다.

더 나아가, 시각 정보를 활용해 운동 출력(motor output)을 지속적으로 유지 및 조정하는 능력(visuomotor tracking function)은 스포츠 퍼포먼스와 밀접한 관련이 있다. 예컨대 양궁 및 사격과 같은 종목의 경우 목표물 조준의 일관성을 유지하면서 외부환경에 대한 즉각적인 교정이 요구된다(Causer, Holmes & Williams, 2011; Seo et al., 2012). 배드민턴 및 탁구와 같은 라켓 스포츠에서도 빠른 시각정보 처리를 통해 정확한 힘으로 공을 임팩트 하는 능력이 성공적인 퍼포먼스를 결정짓는다(Di et al., 2012; Mallek, Benguigui, Dicks & Thouvarecq, 2017). 이러한 능력을 평가하기 위해 시각 정보를 활용한 등척성 힘 조절 과제가 널리 사용되고 있으나, 기존 연구는 양손 또는 발목 등 단일 관절 중심의 과제가 주를 이룬다(Kyeong Kim et al., 2021; Patel et al., 2021; Rizzato et al., 2024). 실제 스포츠 상황에서 대부분의 동작이 다관절 협응을 수반한다는 점을 고려할 때, 전신을 활용한 등척성 힘 조절 과제의 활용은 복잡한 과제 목표를 어떠한 신경근 기전과 협응 전략으로 달성하는지에 대한 이해를 심화시킬 수 있다.

전신을 활용한 대표적인 등척성 과제인 isometric mid-thigh pull (IMTP)은 특히 운동선수들의 힘 생성 속도(rate of force development, RFD)와 전신 근력을 평가하기 위해 널리 활용되고 있다. IMTP는 역도 동작의 세컨드 풀(second pull) 자세에서 수행하는 등척성 평가로서, IMTP에서 산출되는 RFD와 최대 힘은 점프 능력, 최대 근력, 투척 능력, 스프린트 속도와 같은 수행 능력과 높은 연관성이 있으며, 높은 신뢰도와 검사-재검사 일치도를 보인다(Comfort et al., 2019; Dos'Santos, Thomas, Comfort, McMahon & Jones, 2017; Grgic, Scapec, Mikulic & Pedisic, 2022; Guppy, Brady, Comfort & Haff, 2018). 더 나아가 IMTP와 같은 등척성 테스트는 RFD 및 전신 근력을 평가하는데 그치지 않고, 시각 피드백(visual feedback)을 접목할 경우 목표 힘의 정밀 추적 및 유지 능력을 표준화된 조건에서 정밀하게 정량화 할 수 있는 환경을 제공한다.

힘 조절 과제에서 목표 힘 수준을 지속적으로 추적 및 유지하기 위해서는 고도의 감각운동통합 기능이 요구되며(Enoka et al., 2003; Enoka & Duchateau, 2017; Johansson & Flanagan, 2009), 힘 조절 능력은 힘 조절 정확성, 힘 조절 가변성으로 정량화될 수 있다(Christou & Enoka, 2011; Enoka et al., 2003; Oomen & van Dieen, 2017). 정밀한 힘의 조절 능력이 매우 중요한 양궁, 사격, 골프와 같은 종목의 경우 힘의 과도한 변동을 제어하고 목표 수준의 힘을 지속하는 능력이 퍼포먼스를 결정짓는다(Martin & Heise, 1992; Sarro, Viana & De Barros, 2021). 폭발적인 힘 생성이 매우 빈번하게 요구되는 종목의 운동선수 또한 빠른 힘 발현에서 안정적인 힘의 유지로 빈번히 전이해야 한다. 예를 들면 다양한 구기 종목에서 운동선수는 신속한 힘 발현을 통해 급 가속하여 목표 지점으로 이동한 뒤, 목표 힘을 안정적으로 유지 또는 미세 조절해야 하는 과제가 연속적으로 요구된다. 이러한 관점에서 힘 조절 능력과 폭발적인 힘 발현 능력은 서로 연속적이며 상호작용하는 기능으로 이해될 필요가 있다. 이에 본 연구는 전신 등척성 과제(IMTP)에 시각 피드백을 결합하여, RFD와 힘 조절 정확성 간의 상관관계를 규명하고자 한다. 이를 통해 RFD가 높은 개인이 우수한 힘 조절 정확성을 보이는지, 혹은 반대로 RFD가 높은 개인일수록 감소된 힘 조절 정확성을 보이는지 검토하여, 그 결과를 토대로 두 지표에 대한 독립적인 훈련 필요 유무를 판단할 수 있는 근거 자료를 제시하고자 한다.

1. 연구 대상자

본 연구에는 최근 6개월내 근골격계 질환이 없는 9명의 젊은 남성(나이: 22±1.15세, 체중: 72.47±5.53 kg, 신장: 174.78±3.92 cm)이 참여하였다. 헬싱키 선언의 조항을 준수하여 진행하였고, 인천대학교 기관생명윤리위원회(institutional Review Board, IRB)의 승인을 받은 연구 프로토콜에 따라 실험을 진행하였다. 실험 참여에 앞서 모든 연구 대상자는 연구목적과 절차에 대한 충분한 설명을 듣고, 자발적 참여에 동의한 후 서면 동의서를 제출하였다.

2. 측정장비 및 피드백

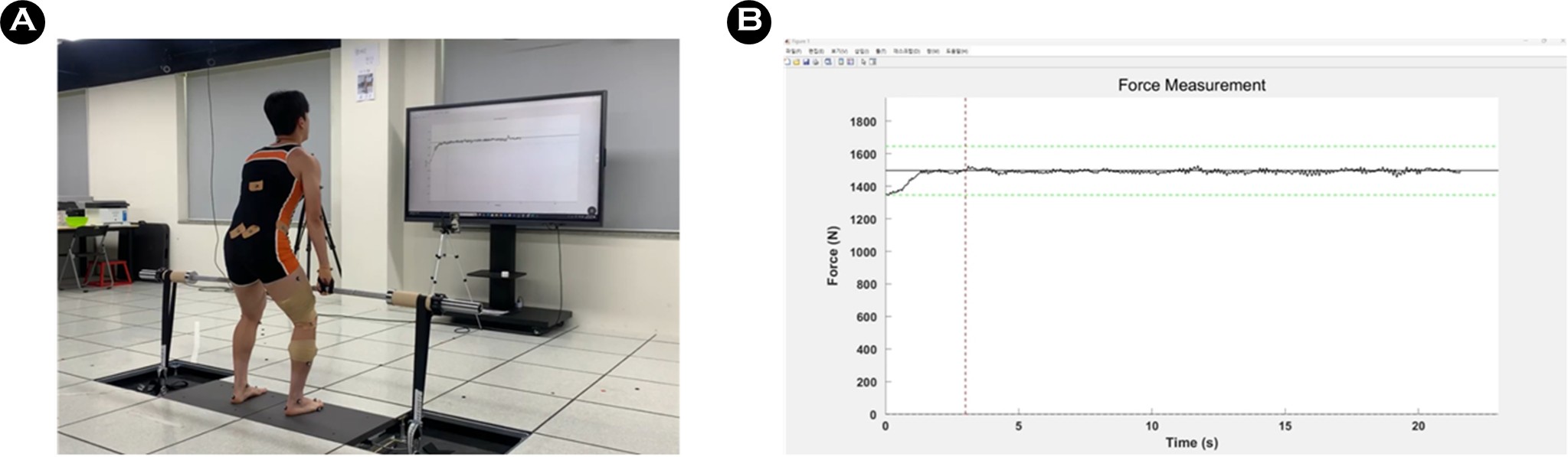

IMTP 수행을 위해 바(bar)를 비신장성 고정 벨트와 고정 앵커에 연결하여 바의 수직 이동을 물리적으로 차단하였다(Figure 1A). 독립형 지면반력기(Bertec Corp., Columbus, OH, USA) 2대를 활용하여 수직 지면반력 데이터를 1,000 Hz로 수집하였고 동시에 힘 조절 과제 수행을 위해 실시간으로 송출하였다. 송출된 지면반력 데이터는 MATLAB (R2024a, MathWorksTM, Natick, MA, USA)을 활용하여 실시간 시각 피드백으로 제공되었다(Figure 1B). MATLAB으로 자체 구현한 시각 피드백 프로그램을 통해, 목표 힘 수준(검은색 기준선)이 제시되었고, 저 · 중강도의 힘 조절 과제 수행을 위해 최대 힘의 각각 10% 및 40%의 목표 힘을 설정하였다.

3. 실험 절차

연구 대상자들은 실험 전 준비 운동으로 동적 웜업(dynamic warm-up) 및 최대하 강도의 IMTP를 수행하였다. IMTP는 최대 노력의 50%, 75%, 90% 수준으로 각각 3초간의 등척성 수축을 1회씩 수행하였다. 이후, 최대 힘(peak force) 및 RFD를 측정하기 위해 5초간 최대 노력의 IMTP를 총 3회 수행하였다. 최대 힘 측정 시 모든 참가자에게 가능한 한 최대한 빠르고 강하게 당기라는 표준화된 지시를 제공하였고, 측정 시작 3초 전부터 시각 피드백 화면에 3-2-1 카운트 다운을 표시하며 각 숫자 제시와 동시에 비프(beep)음을 제공하여 시작 시점을 명확히 고지하였다. IMTP 수행 시 무릎 굴곡 각도 변화가 최대 힘 발현에 미치는 영향을 최소화하기 위해, 기존 지침(second-pull 자세)과 선행연구를 근거하여 무릎 굴곡 각의 허용 범위를 125°에서 145°로 설정하였다(Comfort et al., 2019; Dos'Santos et al., 2017; Guppy et al., 2018). 모든 참여자는 사전 세팅 단계에서 개인별 신장 및 사지 비율에 맞춰 바 높이를 조정하되, 고니오미터(goniometer)로 무릎 각도를 측정하여 해당 각도 범위를 충족하는 높이를 확정하였다. 확정된 바 높이는 전 시도에 동일하게 적용되었다.

힘 조절 과제에서는 최대 힘 대비 10% 및 40%의 목표 힘에 도달한 후 20초 동안 힘을 유지하는 과제를 조건 별로 3회씩 수행하였다. 과제 순서는 무작위로 제시되었고, 피로의 영향을 최소화하기 위해 수행 간 2-5분의 휴식을 제공하였다.

4. 데이터 분석

힘 곡선이 체중의 5%를 초과한 시점을 힘 발현 시작 시점으로 정의하고, 최대 힘의 90% 도달 시점을 RFD 분석구간으로 설정하였다. 이 구간에서 시간 당 힘의 변화율로 RFD가 산출되었다(단위: N/sec). 힘 조절 능력은 정확성(accuracy) 지표를 통해 평가되었다. 힘 정확성은 평균 제곱근 오차(Root Mean Square Error, RMSE)와 최대 힘 대비 상대적인 비율로 정규화한 상대 평균 제곱근 오차(relative Root Mean Square Error, rRMSE)를 사용하여 평가되었다.

5. 통계처리

10% 및 40% 목표 힘 수준 조건에서 RFD와 힘 조절 능력 간의 상관관계를 검증하기 위해 피어슨 상관분석(Pearson's correlation analysis)을 실시하였으며, 유의 수준은 α = .05로 설정하였다. 모든 통계 분석은 MATLAB (R2024a, MathWorksTM, Natick, MA, USA)을 사용하여 수행되었다.

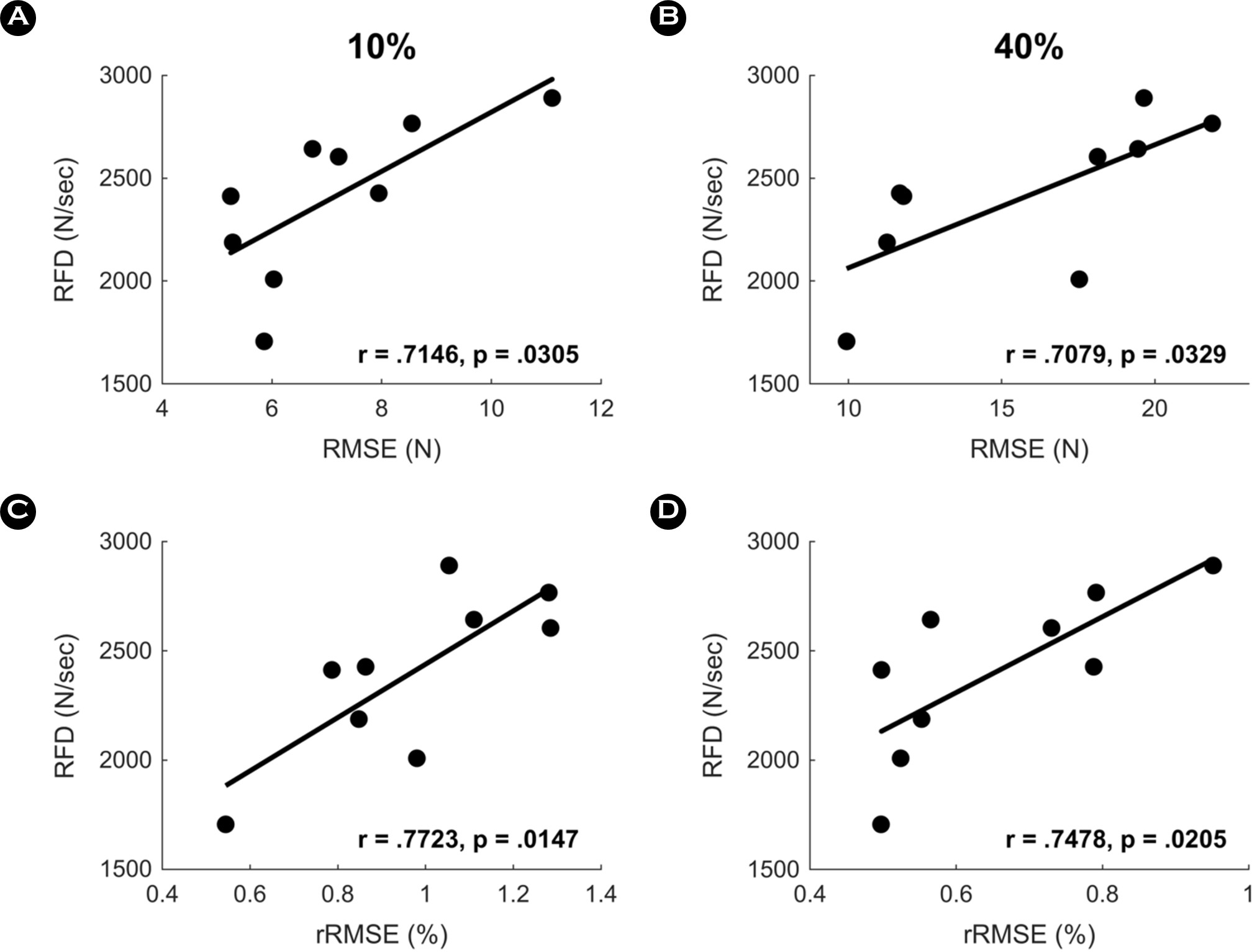

피어슨 상관분석 결과, RFD는 RMSE 및 rRMSE와 모든 조건에서 유의한 양의 상관관계를 보였다. 즉, 10% 조건에서 RFD가 높을수록 RMSE (r = .7146, p = .0305; Figure 2A)와 rRMSE (r = .7723, p = .0147; Figure 2C)가 모두 증가하는 것으로 나타났다. 이러한 경향은 최대 힘의 40% 조건에서도 일관되게 확인되었으며, RMSE (r = .7079, p = .0329; Figure 2B)와 rRMSE (r = .7478, p = .0205; Figure 2D) 모두에서 유의한 양의 상관관계가 나타났다.

IMTP 수행 시 RFD와 힘 조절 정확성 간의 상관관계를 검증한 결과, RFD와 힘 정확성 지표(RMSE 및 rRMSE) 사이에 10% 및 40% 목표 힘 수준 모두에서 모두 유의한 양의 상관관계를 확인하였다. 이는 다관절 운동인 IMTP와 같은 동작을 수행할 때 폭발적 힘 발현 능력, 즉 파워가 우수한 개인일수록 저 · 중강도 등척성 수축에서 힘 조절 정확성이 감소하는 경향이 있다는 것을 시사한다. 선행연구에 따르면 4주간의 힘 정확성 훈련은 무릎 신전근의 힘 정확성 향상과 함께 운동단위 발화율 가변성(motor unit firing variability) 감소를 동반했으나, 근력은 변화는 가져오지 않았다(Ely et al., 2022). 또한 만성 뇌졸중 환자를 대상으로 한 연구(Patel et al., 2021)에서는 과제 특이적 효과(task-specific effect)가 관찰되었다. 즉, 근력 훈련 그룹에서는 발목의 배측 및 저측 굴곡 힘이 증가한 반면, 힘 조절 훈련 그룹에서는 발목의 정확성(accuracy)과 안정성(steadiness) 증가가 관찰되었다. 아울러 보행 변동성은 근력 훈련 그룹에서는 유의한 변화가 없었지만, 힘 조절 훈련 그룹에서 유의하게 감소하였다. 이는 안정된 보행의 필수 요소인 발목의 배측 및 저측 굴곡 힘 조절 능력이 향상된 결과로 해석된다. 이러한 선행연구를 종합해 볼 때, 근력이 힘 조절 능력과 부분적으로 독립하여 훈련에 반응할 가능성이 있다는 것을 암시한다. 한편 성인 남성을 대상으로 또 다른 연구(D'Emanuele et al., 2024)는 피로 유발 후 RFD와 힘 조절 능력이 동반 저하되는 결과를 보고했지만, 단관절 족저 굴곡 동작만 수행되었고 피로가 RFD와 힘 조절 능력에 영향을 미쳤을 가능성이 있어, 본 연구의 다관절 등척성 힘 조절 과제와 결과를 직접 비교하는데 한계가 있다.

실제 스포츠 현장에서는 힘의 폭발적 발현과 힘의 안정적 유지 간 전이가 빈번하기 때문에 정밀한 힘 조절 정확성 또한 스포츠 퍼포먼스의 중요한 요인이라 할 수 있다. 본 연구의 결과와 선행연구의 근거를 감안할 때, 파워 중심 훈련이 자동적으로 힘 조절 정확성 향상으로 귀결된다고 단정하기는 어렵다. 속도-정확도 법칙(speed-accuracy trade-off, Fitt's law)에 따르면 과제 목표를 빠르게 달성하려 할수록, 정확도가 저하될 수 있다(Fitts, 1954; Harris & Wolpert, 1998; Heitz, 2014). 또한, 목표 힘 수준이 커질수록 등척성 수축 동안 힘 변동의 표준편차가 함께 증가하는 경향이 보고되었다(Enoka & Duchateau, 2017). 따라서 두 능력의 상호 독립성을 전제로 한 훈련 설계가 필요할 것으로 판단된다. 파워, 균형 및 기술 훈련을 통합한 신경근 훈련(neuromuscular training)은 손상 위험을 낮추고 신경근 결손(neuromuscular deficits)을 교정하는데 효과적이다(Webster & Hewett, 2018). 이러한 점을 고려하면, 재활 및 경기력 향상 프로그램 설계 시 파워 중심 훈련과 더불어 저 · 중강도에서 목표 힘을 정밀하게 추적 · 유지하는 힘 조절 정확성 훈련을 병행하는 통합적 훈련 설계가 필요하다. 특히 시각적 피드백 기반 등척성 추적 훈련은 실시간 시각 정보의 통합을 통해 힘 조절의 안정성과 정밀도를 향상시키는 데 기여할 수 있다(Vaillancourt, Mayka & Corcos, 2006). 다만, 본 연구에 활용된 전신 등척성 힘 조절 과제와 실시간 시각 피드백 체계가 목표 힘 제시 및 실제 힘 출력의 즉각적 비교를 통해 파워 및 힘 조절 능력을 통합적으로 향상시킬 수 있는지에 대한 추후 연구가 필요하다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 힘 조절 능력의 지표 중 힘 조절 정확성(accuracy)에 초점을 두었으며 힘 조절 가변성(variability) 지표는 본 연구의 목적에 포함되지 않았다. 향후 연구에서는 힘 조절 가변성을 정량화 할 수 있는 변동계수(Coefficient of Variation, %CV)와 같은 선형 지표와 함께 sample entropy 등의 비선형 지표(sample entropy)를 도입하여 힘 조절 가변성을 정량화 함으로써, 힘 조절 능력에 대한 보다 포괄적이고 심층적인 연구를 수행할 필요가 있다. 둘째, 부하 조건은 최대 힘의 10%와 40% 두 수준에 한정되었다. 10%는 저강도에서의 힘 조절 특성을 반영하기 위해 설정되었으며, 40% 조건은 약 20-30%의 강도 미만에서는 힘 조절 가변성이 점진적으로 감소하였으나, 40% 이상 강도에서는 뚜렷하게 감소하지 않고 평탄화(plateau)되는 양상을 보인다고 보고된 선행연구(Ofori, Shim & Sosnoff, 2018; Tsatsaki et al., 2022)를 근거하여 선정되었다. 비록 선행연구에 근거하여 부하 수준을 결정하였으나, 보다 다양한 부하 조건 및 동적 과제를 포함한 후속연구가 필요하다. 마지막으로, 연구 대상자가 젊은 남성에 한정되었으므로 성별, 연령 등을 고려한 다양한 집단을 대상으로 한 추가 연구가 필요하다.

IMTP 수행 시 RFD와 힘 조절 정확성 간의 상관관계를 검증한 결과, 10%와 40% 목표 힘 수준 모두에서 RFD와 힘 조절 정확성을 대변하는 오차 지표(RMSE, rRMSE)간의 유의한 양의 상관관계가 관찰되었다. 이는 폭발적 힘 발현 능력이 큰 개인일수록 최대하 등척성 수축에서 힘 조절 정확성이 낮은 경향을 보인다는 것을 의미한다. 근력 또는 파워 지표가 힘 조절 정확성과 독립하여 훈련에 반응할 수 있음을 고려하면, 경기력 향상과 재활을 위한 훈련 설계 시 파워 훈련과 힘 조절 능력 향상을 병행하는 통합적 훈련이 필요하다. 특히 시각 피드백 기반 등척성 힘 조절 훈련은 힘 조절의 안정성과 정밀도를 향상시킬 수 있는 유용한 방법이다. 따라서 본 연구에서 활용된 실시간 시각 피드백 기반 IMTP 프로토콜은 이러한 통합적 훈련을 구현하고 그 효과를 평가할 수 있는 유용한 도구로 사용될 수 있다.

References

1. Causer, J., Holmes, P. S. & Williams, A. M. (2011). Quiet eye training in a visuomotor control task. Medicine and Science in Sports and Exercise, 43(6), 1042-1049.

Google Scholar

2. Christou, E. A. & Enoka, R. M. (2011). Aging and movement errors when lifting and lowering light loads. Age, 33(3), 393-407.

Google Scholar

3. Comfort, P., Dos'Santos, T., Beckham, G. K., Stone, M. H., Guppy, S. N. & Haff, G. G. (2019). Standardization and methodological considerations for the isometric midthigh pull. Strength & Conditioning Journal, 41(2), 57-79.

Google Scholar

4. Cormie, P., McGuigan, M. R. & Newton, R. U. (2011). Devel- oping maximal neuromuscular power: Part 1—Biological basis of maximal power production. Sports Medicine, 41(1), 17-38.

Google Scholar

5. D'Emanuele, S., Boccia, G., Angius, L., Hayman, O., Goodall, S., Schena, F. & Tarperi, C. (2024). Reduced rate of force development under fatigued conditions is associated to the decline in force complexity in adult males. European Journal of Applied Physiology, 124(12), 3583-3591. doi: 10.1007/s00421-024-05561-9

Google Scholar

6. Dean, J. C. (2013). Proprioceptive feedback and preferred pat- terns of human movement. Exercise and Sport Sciences Reviews, 41(1), 36-43. doi: 10.1097/JES.0b013e3182724bb0

Google Scholar

7. Di, X., Zhu, S., Jin, H., Wang, P., Ye, Z., Zhou, K. & Rao, H. (2012). Altered resting brain function and structure in professional badminton players. Brain Connectivity, 2(4), 225-233. doi: 10.1089/brain.2011.0050

Google Scholar

8. Dos'Santos, T., Thomas, C., Comfort, P., McMahon, J. J. & Jones, P. A. (2017). Relationships between isometric force-time characteristics and dynamic performance. Sports (Basel), 5(3). doi: 10.3390/sports5030068

Google Scholar

9. Dos'Santos, T., Thomas, C., Comfort, P., McMahon, J. J. & Jones, P. A. (2017). Relationships between isometric force-time characteristics and dynamic performance. Sports, 5(3), 68.

Google Scholar

10. Ely, I. A., Jones, E. J., Inns, T. B., Dooley, S., Miller, S. B. J., Stashuk, D. W., Atherton, P. J., Phillips, B. E. & Piasecki, M. (2022). Training-induced improvements in knee extensor force accuracy are associated with reduced vastus lateralis motor unit firing variability. Experimental Physiology, 107(9), 1061-1070. doi: 10.1113/EP090367

Google Scholar

11. Enoka, R. M., Christou, E. A., Hunter, S. K., Kornatz, K. W., Semmler, J. G., Taylor, A. M. & Tracy, B. L. (2003). Mechan- isms that contribute to differences in motor performance between young and old adults. Journal of Electromyo- graphy and Kinesiology, 13(1), 1-12.

Google Scholar

12. Enoka, R. M. & Duchateau, J. (2017). Rate coding and the control of muscle force. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 7(10), a029702.

Google Scholar

13. Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, 47(6), 381.

Google Scholar

14. Grgic, J., Scapec, B., Mikulic, P. & Pedisic, Z. (2022). Test-retest reliability of isometric mid-thigh pull maximum strength assessment: a systematic review. Biology of Sport, 39(2), 407-414. doi: 10.5114/biolsport.2022.106149

Google Scholar

15. Guppy, S. N., Brady, C., Comfort, P. & Haff, G. G. (2018). The isometric mid-thigh pull: a review & methodology-part 2. Professional Strength and Conditioning, 51, 22-29.

Google Scholar

16. Haff, G. G., Whitley, A. & Potteiger, J. A. (2001). A brief review: Explosive exercises and sports performance. Strength & Conditioning Journal, 23(3), 13.

Google Scholar

17. Harries, S. K., Lubans, D. R. & Callister, R. (2012). Resistance training to improve power and sports performance in adolescent athletes: a systematic review and meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport, 15(6), 532-540. doi: 10.1016/j.jsams.2012.02.005

Google Scholar

18. Harris, C. M. & Wolpert, D. M. (1998). Signal-dependent noise determines motor planning. Nature, 394(6695), 780-784.

Google Scholar

19. Heitz, R. P. (2014). The speed-accuracy tradeoff: history, physi- ology, methodology, and behavior. Frontiers in Neuro- science, 8, 150. doi: 10.3389/fnins.2014.00150

Google Scholar

20. Johansson, R. S. & Flanagan, J. R. (2009). Coding and use of tactile signals from the fingertips in object manipulation tasks. Nature Reviews Neuroscience, 10(5), 345-359.

Google Scholar

21. Kyeong Kim, R., Park, C., Jeon, K., Park, K. & Kang, N. (2021). Different unilateral force control strategies between athletes and non-athletes. Journal of Biomechanics, 129, 110830. doi: 10.1016/j.jbiomech.2021.110830

Google Scholar

22. Loturco, I., Kobal, R., Maldonado, T., Piazzi, A., Bottino, A., Kitamura, K., Abad, C., Pereira, L. & Nakamura, F. (2017). Jump squat is more related to sprinting and jumping abilities than Olympic push press. International Journal of Sports Medicine, 38(08), 604-612.

Google Scholar

23. Mallek, M., Benguigui, N., Dicks, M. & Thouvarecq, R. (2017). Sport expertise in perception-action coupling revealed in a visuomotor tracking task. European Journal of Sport Science, 17(10), 1270-1278. doi: 10.1080/17461391.2017. 1375014

Google Scholar

24. Martin, P. E. & Heise, G. D. (1992). Archery bow grip force distribution: relationships with performance and fatigue. Journal of Applied Biomechanics, 8(4), 305-319.

Google Scholar

25. Ofori, E., Shim, J. & Sosnoff, J. J. (2018). The influence of lower leg configurations on muscle force variability. Journal of Biomechanics, 71, 111-118. doi: 10.1016/j.jbiomech. 2018.01.032

Google Scholar

26. Oomen, N. M. & van Dieen, J. H. (2017). Effects of age on force steadiness: a literature review and meta-analysis. Ageing Research Reviews, 35, 312-321.

Google Scholar

27. Patel, P., Casamento-Moran, A., Christou, E. A. & Lodha, N. (2021). Force-control vs. strength training: The effect on gait variability in stroke survivors. Frontiers in Neurology, 12, 667340. doi: 10.3389/fneur.2021.667340

Google Scholar

28. Rizzato, A., Cantarella, G., Basso, E., Paoli, A., Rotundo, L., Bisiacchi, P. & Marcolin, G. (2024). Relationship between intended force and actual force: comparison between athletes and non-athletes. PeerJ, 12, e17156. doi: 10.7717/ peerj.17156

Google Scholar

29. Sarro, K. J., Viana, T. D. C. & De Barros, R. M. L. (2021). Relation- ship between bow stability and postural control in recurve archery. European Journal of Sport Science, 21(4), 515-520. doi: 10.1080/17461391.2020.1754471

Google Scholar

30. Seo, J., Kim, Y. T., Song, H. J., Lee, H. J., Lee, J., Jung, T. D., Lee, G., Kwon, E., Kim, J. G. & Chang, Y. (2012). Stronger acti- vation and deactivation in archery experts for differential cognitive strategy in visuospatial working memory pro- cessing. Behavioural Brain Research, 229(1), 185-193. doi: 10.1016/j.bbr.2012.01.019

Google Scholar

31. Suchomel, T. J., Nimphius, S. & Stone, M. H. (2016). The impor- tance of muscular strength in athletic performance. Sports Medicine, 46(10), 1419-1449. doi: 10.1007/s40279-016-0486-0

Google Scholar

32. Tsatsaki, E., Amiridis, I. G., Holobar, A., Trypidakis, G., Arabatzi, F., Kellis, E. & Enoka, R. M. (2022). The length of tibialis anterior does not influence force steadiness during sub- maximal isometric contractions with the dorsiflexors. European Journal of Sport Science, 22(4), 539-548. doi: 10.1080/17461391.2021.1922506

Google Scholar

33. Vaillancourt, D. E., Mayka, M. A. & Corcos, D. M. (2006). Inter- mittent visuomotor processing in the human cerebellum, parietal cortex, and premotor cortex. Journal of Neuro- physiology, 95(2), 922-931.

Google Scholar

34. Webster, K. E. & Hewett, T. E. (2018). Meta-analysis of meta-analyses of anterior cruciate ligament injury reduction training programs. Journal of Orthopaedic Research, 36(10), 2696-2708. doi: 10.1002/jor.24043