Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Jae-Woo Lee

Moon-Seok Kwon

http://dx.doi.org/10.5103/KJAB.2025.35.3.219 Epub 2025 September 24

Abstract

Objective: This study investigated the Correlation analysis of weight-bearing (WBADF) and non-weight-bearing ankle dorsiflexion (NWBADF) ankle dorsiflexion with biomechanical factors of the lower extremity joint and center of pressure (COP) during a single-leg squat.

Method: Thirty-nine healthy adults (25 males, 14 females; mean age 23.97 ± 2.43 years) participated in this study. Ankle flexibility was measured using electronic goniometers for both WBADF and NWBADF conditions. Reflective markers were affixed to joints following the Plug-In-Gait model, and participants performed single-leg squats while motion data were captured using eight Vicon cameras (250 Hz). Ground reaction forces were recorded via a force plate (2,000 Hz). Peak joint angles, maximum joint moments of lower extremity joints, and COP trajectory variables were analyzed using Pearson correlation analysis to identify relationships between ankle flexibility measures and biomechanical factors (α = .05).

Results: WBADF showed no significant correlations with any lower extremity biomechanical variables or COP measures (p > .05). In contrast, NWBADF demonstrated significant negative correlations with maximum ankle dorsiflexion angle (r = -.333, p = .038) and maximum knee abduction angle (r = -.342, p = .033). Additionally, NWBADF showed a positive correlation with ankle plantar flexion moment (r = .433, p = .006) and negative correlations with knee extension moment (r = -.360, p = .024), knee abduction moment (r = -.327, p = .042), and maximum anterior knee displacement (r = -.384, p = .016).

Conclusion: Changes in ankle range of motion based on NWBADF criteria induced compensatory knee movements, increasing injury risk and affecting postural stability. Therefore, NWBADF is a more rational method than WBADF for evaluating dynamic lower extremity performance in exercises requiring musculoskeletal coordination.

Keywords

Weight-bearing and non-weight-bearing Ankle flexibility Single leg squat COP Biomechanical factors

외발 지지는 걷기, 계단 오르기와 같은 일상생활에서의 신체 움직임과 달리기, 테니스, 축구와 같은 다양한 스포츠 활동에서 가장 빈번하게 수행되고 있는 운동 중 하나이다(Bagesteiro & Brown, 2024; Bailey, Selfe & Richards, 2011; Cerrillo-Sanchis et al., 2024). 외발 지지 동작은 두 발로 지지하며 운동을 수행하는 동작들에 비해 기저면의 감소로 인한 신체의 불안정성이 증가된 상태에서 자세의 안정성을 유지해야 하기 때문에 보다 세밀한 신경근 조절 전략을 요구한다(Oliveira et al., 2018). 외발 스쿼트(single-leg squat, SLS)는 고강도 스포츠 수행뿐만 아니라 일상생활에서도 빈번히 요구되는 기능적 움직임으로, 한쪽 하지에 체중이 집중되는 상황에서 하지 관절의 협응성과 안정성을 평가하는 데 활용되고 있다(Warner et al., 2019; Zeller, McCrory, Ben Kibler & Uhl, 2003). 이때 체중이 집중되는 하지에서는 고관절, 무릎, 발목에 이르는 관절에서 더 큰 굴신(flexion/extension), 외전 · 내전(abduction/adduction), 회전(external/internal rotation) 각도와 관절 모멘트가 발생하며, 이로 인해 관절에 큰 부하가 가해져 상해 위험성을 증가시킬 수 있다고 보고되고 있다(Hatton, Kemp, Brauer, Clark & Crossley, 2014; Macrum, Bell, Boling, Lewek & Padua, 2012). 특히 무릎 관절의 외전과 고관절 내회전이 동시에 발생하면 전방십자인대(ACL)에 가해지는 스트레스를 증가시키게 되는데(Dill, Begalle, Frank, Zinder & Padua, 2014; Malloy, Morgan, Meinerz, Geiser & Kipp, 2015), 체중이 집중되는 외발 지지 운동 시 발목 관절의 유연성은 무릎 관절과 고관절의 복합적 운동과 관련성이 높다. 더불어, SLS 동작 수행 시 지면반력 중심(COP) 궤적 요인들의 분석을 통해 하지 근육의 비대칭성과 신체 안정성 유지 능력의 메커니즘을 이해하는 데 활용되어 왔다(Amiri & Kearney, 2019; Bagesteiro & Brown, 2024; Park, Lim & Kim, 2016; Ryu, Park & Gil, 2024).

이러한 관점에서 보면, 외발 스쿼트 수행 중 신체의 안정성과 운동성을 담당하는 하지 근골격계는 발목 관절의 유연성, 특히 배측굴곡 가동범위(dorsiflexion range of motion, DF-ROM)와 밀접한 연관성을 가지고 있다. 발목 관절의 DF-ROM은 하지 운동사슬의 생체역학적 효율성과 안정성을 결정짓는 핵심 요인으로, 다양한 운동 상황에서 고관절 및 무릎 관절의 운동학적 · 운동역학적 특성에 직접적인 영향을 미치며(Cerrillo-Sanchis et al., 2024; Taylor et al., 2022). 특히 외발 스쿼트 시 DF-ROM 제한은 운동학적으로 무릎 관절의 최대 굴곡 각도 감소(da Costa et al., 2021; Rabin, Portnoy & Kozol, 2016)와 무릎 관절의 외전 및 고관절 내회전 증가를 유발한다(Hoch, Farwell, Gaven & Weinhandl, 2015; Rabin et al., 2016; Yamazaki, Muneta, Ju & Sekiya, 2010). 이와 더불어 무릎 관절의 내측 움직임 증가도 동반되며, 이러한 하지 관절의 정렬 변화로 인해 외발 스쿼트 중 신체의 동적 안정성을 유지하기 위해 대퇴사두근보다 가자미근을 더 많이 활용하는 것으로 보고되고 있다(Rodrigues et al., 2023). 결과적으로 이러한 하지 관절의 위치와 근육의 동원 패턴 변화는 운동역학적 측면에서 하지 관절들의 모멘트와 COP 요인들에도 연쇄적인 영향을 미치게 된다(Dill et al., 2014; Macrum et al., 2012).

발목 유연성 측정은 체중부하(weight-bearing)와 비체중부하(non-weight-bearing) 조건에서 서로 다른 정보를 결과를 나타낼 수 있으므로, 측정 방식에 따라 평가되는 관절 특성과 기능적 해석 역시 달라질 수 있다(Rabin & Kozol, 2012). 우선 체중부하 측정법(weight-bearing lunge test, WBLT)은 닫힌 운동사슬(closed kinetic chain)에서의 기능적 관절 가동성을 반영한다는 점에서, 실제 스포츠 수행이나 동적 과제에서의 관절 움직임을 보다 현실적으로 평가할 수 있는 장점을 가진다(Bennell et al., 1998; Jones, Carter, Moore & Wills, 2005; Krause, Cloud, Forster, Schrank & Hollman, 2011). 이는 측정 대상자의 체중을 활용하여 발목 관절에 보다 큰 토크를 유도함으로써, 정적인 조건보다 더 높은 생체역학적 부하를 재현할 수 있기 때문이다. 반면, 비체중부하 측정은 열린 운동사슬(open kinetic chain)에서 관절의 수동적 유연성과 연부조직의 신장 특성을 중심으로 평가되며, 주로 재활 초기 단계나 정적 자세 평가에 활용된다(Kasuyama, Sakamoto & Nakazawa 2009; Park et al., 2017). 이와 관련하여 Rabin과 Kozol (2012)은 체중부하 측정이 비체중부하 측정에 비해 약 두 배 높은 DF-ROM을 나타낸다고 보고하였다. 두 측정법 간의 상관계수는 r = 0.6-0.64 수준으로 제한적인 상관성을 보였다. 이는 두 측정 방법이 같은 대상자로부터 다른 발목 관절의 DF-ROM 정보를 제공할 수 있음을 의미하기 때문에 발목 유연성을 평가하는데 있어서 측정과 평가의 목적을 구분할 필요가 있다. 이처럼 발목 관절의 유연성은 측정 방식에 따라 서로 다른 정보를 제공하며, 하지 관절의 운동역학적 특성과 밀접한 관련성을 갖는다. Dill 등 (2014)은 제한된 DF-ROM이 스쿼트 수행 중 무릎 외전과 골반 전방경사를 유발한다고 보고하였다. 또한 Rabin과 Kozol (2012)은 DF-ROM ≤34°가 무릎 외전각 증가와 유의한 상관관계를 보인다고 밝혔다. 그러나 이러한 연구들은 대부분 양발 스쿼트 또는 정적인 균형 과제에 초점을 맞추고 있어, SLS와 같이 한쪽 하지에 체중이 집중되는 기능적 움직임에서 발목 유연성이 하지 관절의 운동역학에 미치는 영향을 충분히 설명하기에는 한계가 있었다.

따라서 본 연구의 목적은 SLS 동작 시 체중부하 및 비체중부하 조건에서 측정된 발목 관절 유연성과 하지 관절의 운동역학적 요인들 및 COP 요인들 간의 상관관계를 분석하는데 있다. 이를 통해 발목 유연성 평가 방식에 따른 기능적 차이를 이해하고, SLS와 같은 고강도 기능적 움직임에서 하지 관절의 안정성과 협응성 확보에 필요한 기초 자료를 제공하고자 한다.

1. 연구참여자

본 연구는 최근 1년 내에 하지 근골격계 병력이 없고, 주동 다리가 오른쪽인 성인 남성 25명, 여성 14명, 총 39명이 참여하였다(Table 1). 본 연구의 프로토콜은 헬싱키 선언(2004년 도쿄 개정판)의 조항을 준수하였으며, 모든 연구대상자는 본 연구의 목적과 절차에 대해 설명을 들은 뒤, 서면으로 동의한 인원에 한해서 본 연구에 참여하였다.

|

Subject (n : 39) |

Age (yr) |

Weight (kg) |

Height (cm) |

Ankle flexibility (deg.) |

|

|

WBADF |

NWBADF |

||||

|

Mean ± SD |

23.97±2.43 |

68.91±12.67 |

170.95±8.19 |

83.29±9.15 |

107.85±7.96 |

|

Note. Abbreviation. WBADF (weight bearing ankle dorsi flexion), NWBADF

(non-weight bearing ankle dorsi flexion) |

|||||

2. 실험방법 및 절차

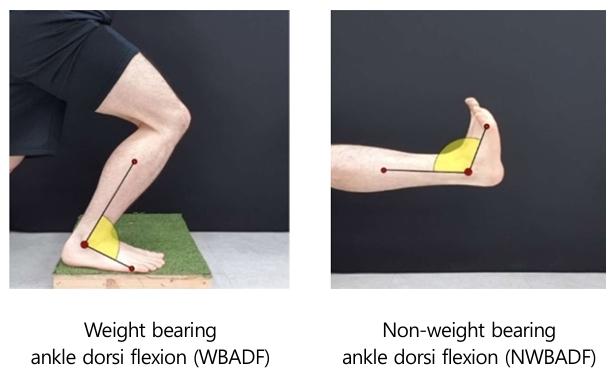

연구참여자는 발목 관절의 유연성 측정 및 3차원 동작 분석을 위해 신축성 소재의 실험복으로 환복한 뒤, 약 10분간 가벼운 스트레칭과 외발 스쿼트 예비 동작을 통해 준비 운동을 수행하였다. 발목 관절 유연성은 체중부하와 비체중부하 유형으로 구분하여 배측굴곡 각도를 측정하였다. 발목 관절의 체중부하 배측굴곡 유연성(weight bearing ankle dorsi flexion, WBADF)은 발바닥을 지면에 견고히 고정시킨 상태에서 체중부하를 이용한 배측굴곡 각도를 측정하는 방법이고<Figure 1-left>, 비체중부하 배측굴곡 유연성(non-weight bearing ankle dorsi flexion, NWBADF)은 무릎 관절을 신전시킨 상태에서 발목 관절을 수동적으로 배측굴곡 시킨 뒤 각도를 측정하는 방법이다(Figure 1-Right) (Konor, Morton, Eckerson & Grindstaff, 2012). 두 유형의 발목 관절 유연성 측정 요소는 전자 고니어메터(electronic goniometer)를 이용하였으며, 모든 연구참여자의 주동 다리가 오른쪽이기에 오른 다리를 기준으로 측정하였다. 발목 관절의 유연성 측정은 연구참여자의 발목 관절 외측과(lateral malleous)에 전자 고니어메터 중심점을 고정시킨 뒤, 전자 고니어메터의 한쪽은 비골 중간부(fibular shaft)에 고정하고, 다른 한쪽은 오른발 다섯 번째 중족골두(5th metatarsal head)에 위치시켰다(Figure 1). 이 후 WBADF와 NWBADF 두 방법의 발목 관절의 배측굴곡 각도도 <Figure 1>과 같이 내각을 측정하였다.

발목 관절 유연성 측정을 마친 뒤, 연구참여자는 Vicon사의 Plug-In-Gait Model을 기반으로 신체 주요 관절 및 분절에 47개의 15 mm 반사마커(reflective marker)를 부착하였다(Vicon Motion Systems, 2022). 이 후 실험 공간상에 전역좌표계를 설정하기 위해 Active Wand (Vicon Motion Systems Ltd., Oxford, UK)를 이용하여 캘리브레이션(calibration)을 실시했으며, X축은 좌우(medial-lateral, ML) 방향, Y축은 전후(anterior-posterior, AP) 방향, Z축은 수직(vertical, VT) 방향으로 설정하였다.

외발 스쿼트(single leg squat) 수행 시 신체 주요 관절 및 분절에 부착된 반사마커의 위치 데이터는 8대의 적외선 모션 캡쳐 카메라(MX-T10S, Vicon, USA)를 이용하여 수집하였고(sampling rate: 250 Hz), 지면반력 데이터는 1대의 지면반력기(QR6-7-1000, AMTI, Inc, Watertown, MA, USA)를 이용하여 수집하였다(sampling rate: 2,000 Hz).

연구참여자는 해부학적 자세로 Static Trial을 촬영한 뒤, 외발 스쿼트 동작인 Dynamic Trial를 촬영하였다. 연구참여자들의 외발 스쿼트 수행 시 오른발은 지면에 고정하였으며, 반대쪽 다리는 무릎 관절을 90° 굴곡시켜 지면에 접촉하지 않도록 하였다. 이 후 신체 균형을 최대한 유지한 상태에서 하지 관절의 굴곡을 통해 최대 깊이까지 외발 스쿼트 동작을 수행하였다. 이 때 양팔은 좌우로 벌려 신체 균형을 유지하도록 하였다. 외발 스쿼트는 총 5회 반복 수행하였으며, 측정된 압력중심점 데이터를 기반으로 자세 안정성이 가장 우수한 동작과 가장 불안정한 동작 각 1회를 제외한 나머지인 3회의 동작을 분석에 이용하였다.

3. 자료처리

외발 스쿼트 수행 시 연구참여자의 신체에 부착된 반사마커의 위치 데이터 및 지면반력 데이터는 Vicon Nexus 2.15 (Vicon, Denver, USA)를 이용하여 수집한 뒤, C3D 파일을 생성하였다. 생성된 C3D 파일은 Visual 3D (C-Motion, USA)를 사용하여 데이터 처리 및 분석을 실시하였다. 신체에 부착된 반사마커의 위치 데이터는 자료 수집 과정에서 발생된 잡음(noise)를 제거하기 위해 버터워스 2차 저역통과 필터(butterworth second-order low pass filter)를 사용하여 6 Hz로 필터링(filtering)하였고, 지면반력 데이터는 버터워스 4차 저역통과 필터(butterworth fourth-order low pass filter)를 사용하여 50 Hz로 필터링하였다.

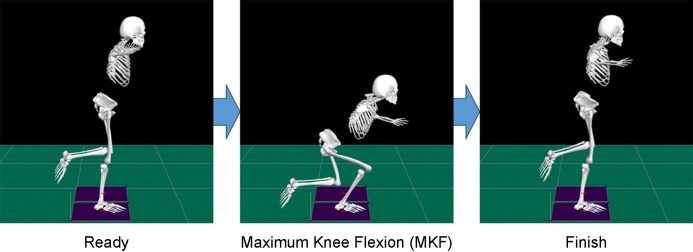

외발 스쿼트 수행 시 하지 관절의 운동학적, 운동역학적 자료를 산출하기 위해 3개의 이벤트와 분석 구간을 정의하였다. Ready 이벤트는 외발 스쿼트의 준비 및 시작 지점, MKF (maximum knee flexion) 이벤트는 앉는 동작 중 무릎 관절이 최대로 굽힘된 지점, Finish 이벤트는 다시 제자리로 돌아와 동작이 끝나는 시점으로 정의하였다. 본 연구의 분석 구간 Ready 이벤트부터 Finish 이벤트까지 전체 구간으로 설정하였다(Figure 2).

외발 스쿼트 수행 시 하지 관절의 운동학적(kinematic) 변인으로 발목, 무릎, 엉덩 관절의 방향별 최대 각도와 무릎 관절의 전후, 좌우 방향의 최대 이동 변위를 산출하였고, 운동역학적(kinetic) 변인으로 발목, 무릎, 엉덩 관절의 방향별 최대 관절 모멘트와 압력중심점 이동 변인을 산출하였다. 하지 관절의 운동학적, 운동역학적 변인을 산출하기 위해 하지 분절에 좌우축은 x축, 전후축은 y축, 수직축은 z축으로 지역좌표계를 설정한 뒤, Cardan Orientation 방법을 통해 발목, 무릎, 엉덩 관절의 최대 상대 각도를 계산하였다. 하지 관절의 방향별 상대 각도는 <Table 2>와 같이 정의하였다.

|

Joints |

ML

axis |

AP

axis |

VT axis |

|

Ankle |

+: Dorsi flexion -:

Plantar flexion |

+: Inversion -:

Eversion |

+: Internal -:

External |

|

Knee |

-:

Flexion +: Extension |

+: Adduction -:

Abduction |

|

|

Hip |

+: Flexion -:

Extension |

||

|

Note.

Abbreviation. ML (Medial-lateral), AP (Anterior-posterior), VT (Vertical) |

|||

무릎 관절의 전후, 좌우 방향의 최대 이동 변위는 무릎 관절과 발목 관절의 외측에 부착된 반사마커를 기준으로 산출하였다. 외발 스쿼트 시 오른발은 지면에 고정되어 있기에 발목 관절의 외측에 부착된 반사마커를 기준으로 무릎 관절 외측에 부착된 반사마커의 전후, 좌우 방향의 변위를 계산한 뒤, 최댓값을 확인하였다. 이를 통해 외발 스쿼트 시 수평면에서 무릎 관절의 전후, 좌우 움직임을 확인하였다.

하지 관절의 최대 관절 모멘트는 사전에 측정한 연구참여자의 신체 분절 관성치, 운동학적 데이터 및 지면반력 데이터를 inverse dynamics 방법을 통해 발목, 무릎, 엉덩 관절에서 발생하는 최대 관절 모멘트를 계산하였다(Yamazaki et al., 2010; Hatton et al., 2014). 하지 관절의 최대 관절 모멘트는 각 연구참여자의 체중으로 나누어 표준화(normalization)하였다.

압력중심점 이동 변인은 외발 스쿼트 수행 시 측정된 압력중심점 데이터를 이용하여 압력중심점의 총 이동 길이(path length), 전후, 좌우 방향의 이동 범위(moving range), 이동 면적(moving area)를 계산하였다(Culvenor et al., 2016; Park et al., 2016; Oliveira et al., 2018). 산출된 압력중심점 이동 변인의 수치는 동적 자세 안정성을 평가할 수 있으며, 수치가 증가할 수록 자세 흔들림(postural sway)이 증가한 것을 의미한다.

4. 통계분석

본 연구는 외발 스쿼트 수행 시 체중부하 및 비체중부하 조건에서 측정된 발목 관절 유연성과 하지 관절의 운동역학적 요인 및 COP 이동 궤적과의 상관관계를 확인하고자 하였다. 이를 위해 SPSS 27.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) 소프트웨어를 사용하여 pearson 상관분석(pearson's correlation analysis)을 실시하였으며, 통계적 유의수준은 .05로 설정하였다.

1. 외발 스쿼트 시 하지 관절과 COP의 운동역학적 요인들의 기술분석 결과

본 연구는 외발 스쿼트 동작 시 발목 관절 유연성 측정 요소와 하지 관절 및 COP의 운동역학적 요인과의 상관관계 분석을 하기 위해 하지 관절의 방향별 최대 각도 및 최대 관절 모멘트를 산출하였고<Table 3 & Table 4>, COP 이동궤적 변인 및 무릎 관절의 방향별 이동 변위를 산출하였다(Table 5).

|

Joints |

Direction |

Mean ± SD |

|

Ankle |

Dorsi flexion (+) / |

17.80±5.89 |

|

Inversion (+) / Eversion (-) |

12.23±4.48 |

|

|

Internal rotation (+) / |

-6.44±12.51 |

|

|

Knee |

Flexion (-)

/ Extension (+) |

-80.79±9.25 |

|

Adduction (+) / |

-4.22±5.66 |

|

|

Internal rotation (+) / |

-21.03±14.33 |

|

|

Hip |

Flexion (+) / Extension (-) |

74.02±12.58 |

|

Adduction (+) / |

15.06±5.82 |

|

|

Internal rotation (+) / |

-1.17±10.78 |

|

Joints |

Direction |

Mean ± SD |

|

Ankle |

Dorsi

flexion (+) / Plantar

flexion (-) |

-1.04±.17 |

|

Inversion (+) / Eversion (-) |

-.13±.07 |

|

|

Internal

rotation (+) / |

.05±.02 |

|

|

Knee |

Flexion (-) / Extension (+) |

1.32±.26 |

|

Adduction

(+) / |

-.45±.09 |

|

|

Internal

rotation (+) / |

.07±.02 |

|

|

Hip |

Flexion (+) / Extension (-) |

-1.72±.43 |

|

Adduction

(+) / |

-1.25±.21 |

|

|

Internal

rotation (+) / |

.06±.02 |

|

Variables [unit] |

Mean ± SD |

|

|

COP Trajectory |

Path length [cm] |

27.24±5.76 |

|

Moving area [cm2] |

.20±.06 |

|

|

Medial-Lateral moving range [cm] |

.61±.13 |

|

|

Anterior-Posterior moving range [cm] |

.32±.06 |

|

|

Mamimum knee |

Anterior (+) / Posterior (-) direction [cm] |

.21±.03 |

|

Medial (-)

/ Lateral (+) direction [cm] |

-.02±.02 |

|

2. 외발 스쿼트 시 발목 관절 유연성 측정 요소와 하지 관절 및 COP의 운동역학적 요인 간 상관분석 결과

본 연구는 외발 스쿼트 동작 시 발목 관절 유연성와 하지 관절 및 COP의 운동역학적 요인 간의 상관관계를 분석하였다. 분석 결과는 <Table 6, 7, 8>에 제시하였다.

체중부하 발목 유연성 요소(WBADF)는 하지 관절의 운동학적, 운동역학적 변인 및 COP 이동 궤적 변인과 유의한 상관관계가 나타나지 않았다(p > .05). 반면, 비체중 부하 발목 유연성 요소는 발목 관절의 최대 배측굴곡 각도(r = -.333, p = .038), 무릎 관절의 최대 외전 각도(r = -.342, p = .033)와 부적인 상관관계를 보였다(Table 6). 또한 발목 관절의 최대 저측굴곡 모멘트와 정적인 상관관계(r = .433, p = .006), 무릎 관절의 최대 신전 모멘트(r = -.360, p = .024), 최대 외전 모멘트(r= -.327, p = .042)와 부적인 상관관계가 나타났고<Table 7>, 무릎 관절의 최대 전방 변위(r = -.384, p = .016)와 부적인 상관관계를 나타내었다(Table 8).

|

Variables |

WBADF |

|

NWBADF |

||

|

r |

p |

r |

p |

||

|

Ankle

Joint |

|

|

|

|

|

|

Dorsi

flexion peak angle |

-.197 |

.230 |

|

-.333* |

.038 |

|

Inversion

peak angle |

-.199 |

.225 |

|

-.124 |

.451 |

|

External

rotation peak angle |

-.134 |

.417 |

|

.138 |

.401 |

|

Knee

Joint |

|

|

|

|

|

|

Flexion

peak angle |

.071 |

.667 |

|

.202 |

.219 |

|

Abduction

peak angle |

-.164 |

.319 |

|

-.342* |

.033 |

|

External

rotation peak angle |

.064 |

.701 |

|

.067 |

.684 |

|

Hip

Joint |

|

|

|

|

|

|

Flexion

peak angle |

.061 |

.710 |

|

.121 |

.463 |

|

Adduction

peak angle |

.113 |

.495 |

|

.179 |

.276 |

|

External

rotation peak angle |

-.160 |

.331 |

|

-.178 |

.278 |

|

Note. Abbreviation.

WBADF (weight bearing ankle dorsi flexion), NWBADF (non-weight bearing ankle

dorsi flexion) |

|||||

|

Variables |

WBADF |

|

NWBADF |

||

|

r |

p |

r |

p |

||

|

Ankle Joint |

|

|

|

|

|

|

Plantar

flexion peak moment |

.122 |

.459 |

|

.433** |

.006 |

|

Eversion

peak moment |

.201 |

.220 |

|

-.099 |

.548 |

|

Internal

rotation peak moment |

.035 |

.835 |

|

.252 |

.122 |

|

Knee Joint |

|

|

|

|

|

|

Extension

peak moment |

-.142 |

.387 |

|

-.360* |

.024 |

|

Abduction

peak moment |

.058 |

.727 |

|

-.327* |

.042 |

|

Internal

rotation peak moment |

.029 |

.860 |

|

.180 |

.273 |

|

Hip Joint |

|

|

|

|

|

|

Extension

peak moment |

-.302 |

.061 |

|

.000 |

.999 |

|

Adduction

peak moment |

-.046 |

.781 |

|

.137 |

.407 |

|

External

rotation peak moment |

.111 |

.500 |

|

.181 |

.270 |

|

Note. Abbreviation.

WBADF (weight bearing ankle dorsi flexion), NWBADF (non-weight bearing ankle

dorsi flexion) |

|||||

|

Variables |

WBADF |

|

NWBADF |

||

|

r |

p |

r |

p |

||

|

COP

Trajectory |

|

|

|

|

|

|

Path

Length |

-.011 |

.946 |

|

-.054 |

.743 |

|

Moving

area |

.018 |

.913 |

|

-.056 |

.737 |

|

AP

moving range |

-.069 |

.678 |

|

-.225 |

.168 |

|

Maximum

Knee Displacement |

|

|

|

|

|

|

AP

direction |

-.114 |

.491 |

|

-.384* |

.016 |

|

ML

direction |

.154 |

.349 |

|

-.017 |

.916 |

|

Note. Abbreviation. WBADF

(weight bearing ankle dorsi flexion), NWBADF (non-weight bearing ankle dorsi

flexion), AP (anterior-posterior), ML (medial-lateral), *p

< .05 |

|||||

본 연구는 비체중부하와 체중부하 조건에서 발목 관절의 배측굴곡 유연성을 측정하여 외발 스쿼트 시 하지 관절의 운동역학적 요인 및 자세 안정성 변수(COP) 요인들과의 상관관계를 분석하였다. 연구 결과, NWBADF는 발목 관절의 최대 굴곡 및 무릎 관절의 최대 외전 각도 그리고 발목 관절의 최대 굴곡 모멘트와 무릎 관절의 최대 신전 모멘트 요인들과 통계적 상관성을 나타낸 반면, WBADF는 모든 요인들과 통계적으로 유의한 상관성을 보이지 않았다. Rabin과 Kozol (2012)은 체중 부하 유무에 따라 발목 관절의 유연성을 측정하는 두 검사법은 측정 시점의 부하 조건과 관절 가동 중심축의 차이에 의해 각기 다른 기능적 작용을 하는 것으로 보고하였다. 발목 관절의 가동범위가 감소하면 무릎과 고관절로 전달되어 전체 하지 정렬과 하지 관절들에 가해지는 부하의 분산시키는 전략에 많은 영향을 주는 것으로 보고되고 있다(Culvenor et al., 2016; Dill et al., 2014). 본 연구에서는 발목 관절의 배측굴곡 가동범위가 적을수록 외발 스쿼트 시 발목 관절의 최대 배측굴곡 각도의 증가를 나타내었다. 이는 외발 스쿼트 시 무게 중심이 하방으로 운동하게 되면 무릎 관절의 굴곡과 함께 하퇴의 전방 회전 운동이 과도하게 발생하여 나타나는 현상으로 판단된다. 따라서 NWBADF와 외발 스쿼트 시 발목 관절의 최대 배측굴곡 각도의 부적상관의 결과는 하지 운동사슬(kinetic chain) 측면에서 무릎 관절의 회전 운동에도 영향을 미치게 된다(Macrum et al., 2012).

외발 스쿼트 시 무릎 관절에서 관찰된 최대 외전 각도와 NWBADF 간의 부적 상관관계 결과는 발목과 무릎 관절의 연쇄적 운동 메커니즘으로 설명된다. 발목 관절의 배측굴곡이 제한된 상황에서 무게 부하 운동 시 무릎 관절의 내측 움직임은 무릎 관절의 외전 각도의 증가를 발생시키는 요인으로 작용한다(Malloy et al., 2015). Warner 등 (2019)의 연구에서도 발목 가동범위가 제한되면 이로 인해 무릎 관절의 외전 각도도 증가되는 것으로 보고하였다. 이러한 현상은 여성과 하지 관절 상해 경험자들을 대상으로 한 연구들에서 확인할 수 있는 결과로 외발 스쿼트의 최대 저점 부근에서 무릎이 굴곡 된 상태에서 대퇴골에 비해 경골이 앞쪽에 위치하게 되는데 이때 무릎 관절의 외전 각도의 증가는 전방십자인대 손상시키는 중요한 요인으로 작용하게 된다고 보고되고 있다(Yamazaki et al., 2010; Zeller et al., 2003).

NWBADF의 수치가 낮은 수록 발목 관절의 유연성은 낮아진다는 것을 의미하고 이는 하지에 체중이 부과되는 운동 수행 시 발목 관절의 가동범위 내에서 운동 수행 목적을 달성하기 위해 발목 관절 저측굴곡 운동에 작용하는 근육들의 더 큰 수축을 동원하고 이는 발목 관절의 저측굴곡 모멘트의 증가로 나타난다(Dill et al., 2014). 이에 대해 Cerrillo-Sanchis 등 (2024)은 발목 유연성과 기능적 운동 수행력 간의 복잡한 관계들이 반영됨으로 발목 관절 가동범위가 감소하게 되면 관절에 작용하는 근육들의 수축 힘들의 효율성에 영향을 주는 것으로 보고하였다. 이러한 결과로 인해 NWBADF 수치와 외발 스쿼트 시 무릎 관절의 최대 신전 모멘트와 외전 모멘트가 부적상관성을 나타난 것으로 판단된다. 특히, NWBADF 수치와 외발 스쿼트 시 무릎 관절의 최대 외전 모멘트가 부적상관성은 발목 가동범위가 작을 수록 지면반력 벡터(ground reaction force vector)가 내측으로의 위치의 변화가 발생하여 상대적으로 모멘트 암의 길이의 감소로 인해 발생한 결과로 해석된다(Gwynne, 2020; Knoll, Davidge, Wraspir & Korak, 2019; Lynall, Campbell, Mauntel, Blackburn & Mihalik, 2020). Taylor 등 (2022)의 연구에서도 발목 배측굴곡 제한이 무릎 및 고관절의 운동역학적 패턴에 직접적인 영향을 미친다고 보고하였다. 이는 본 연구에서 관찰된 NWBADF 방법의 발목 관절 유연성과 발목과 무릎 관절의 모멘트 요인들 간의 부적관련성의 결과에서도 확인할 수 있었다.

Horak과 Nashner (1986)는 외부 자극 또는 지면의 환경 변화 등 자세 조절에 영향을 주는 요인들의 강도에 따라 신체 중심을 조절하기 위해 발목 관절 전략, 고관절 전략, 스텝 전략들로 신체 균형 조절을 위해 단계적으로 이용되고 이러한 전략의 사용은 근신경계 조절과 연관성을 가지고 있는 것으로 보고하였다. 그리고 Park 등 (2016)은 불안정 지면을 이용한 발목 관절 운동을 통해 보행 시 COP 움직임의 감소에 효과가 있었다고 보고하였다. 자세 안정성 평가 대표적인 지표들 중 하나인 COP는 발목 관절에 작용하는 근육들의 근력 그리고 근신경계의 조절 능력과 더 많은 관련성을 가지고 있다(Bagesteiro & Brown, 2024; Oliveira et al., 2018). 본 연구에서는 외발 스쿼트 시 모든 COP 요인들은(path length, moving area, medial-lateral moving range, anterior-posterior moving range) NWBADF와 WBADF 수치와 상관관계가 없는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 발목 관절 유연성과 자세 안정성 간의 관계가 단순하지 않음을 의미하며, 외발 스쿼트라는 운동의 특성상 발목 관절의 근골격계 구조와 기능에 의해 결정되는 가동범위보다는 신경근 조절 능력과 관절 간 협응적 움직임이 더 중요한 역할을 하기 때문이라 판단된다.

본 연구는 외발 스쿼트 수행 시 NWBADF와 WBADF 따른 하지 관절들의 운동역학적 요인들과 COP 요인들 간의 상관관계를 규명하고자 하였다. NWBADF는 하지 관절의 운동학 · 운동역학적 변수 및 COP와 유의한 상관관계를 보인 반면, WBADF는 모든 운동역학적 요인들과 상관성을 나타내지 않았다. 그리고 하지 운동사슬 관점에서 외발 스쿼트 동작 수행 시 NWBADF 기준으로 발목 관절의 가동범위의 변화는 무릎 관절의 내측 움직임과 더불어 외전 각도 등 보상 움직임을 유도하여 무릎 관절의 상해 위험성을 증가시킬 뿐만 아니라 자세의 안정성 조절 기능에도 영향을 주는 것을 알 수 있었다. 그러므로 하지 근골격계의 협응에 의해 수행되어야 하는 운동 시 발목 관절 유연성 측정을 통해 하지의 동적 수행 능력을 평가하는 지표로서 NWBADF가 WBADF에 비해 보다 합리적인 방법이라 판단된다.

References

1. Amiri, P. & Kearney, R. E. (2019). Ankle intrinsic stiffness changes with postural sway. Journal of Biomechanics, 85, 50-58.

Google Scholar

2. Bagesteiro, L. B. & Brown, L. E. (2024). One-leg standing: Right and left balance COP and EMG analyses. Paper presented at the 2024 46th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 1-4.

Google Scholar

3. Bailey, R., Selfe, J. & Richards, J. (2011). The single leg squat test in the assessment of musculoskeletal function: A review. Physiotherapy Practice and Research, 32(2), 18-23.

Google Scholar

4. Bennell, K., Talbot, R., Wajswelner, H., Techovanich, W., Kelly, D. & Hall, A. J. (1998). Intra-rater and inter-rater reliability of a weight-bearing lunge measure of ankle dorsiflexion. Australian Journal of Physiotherapy, 44(3), 175-180.

Google Scholar

5. Cerrillo-Sanchis, J., Ricart-Luna, B., Rodrigo-Mallorca, D., Munoz-Gómez, E., Domínguez-Navarro, F., Molla-Casanova, S. & Chulvi-Medrano, I. (2024). Relationship between ankle dorsiflexion range of motion and sprinting and jumping ability in young athletes. Journal of Bodywork and Move- ment Therapies, 39, 43-49.

6. Culvenor, A. G., Alexander, B. C., Clark, R. A., Collins, N. J., Ageberg, E., Morris, H. G., Whithhead, T. S. & Crossley, K. M. (2016). Dynamic single-leg postural control is impaired bilaterally following anterior cruciate ligament reconstruc- tion: Implications for reinjury risk. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 46(5), 357-364.

Google Scholar

7. da Costa, G. V., de Castro, M. P., Sanchotene, C. G., Ribeiro, D. C., de Brito Fontana, H. & Ruschel, C. (2021). Relationship between passive ankle dorsiflexion range, dynamic ankle dorsiflexion range and lower limb and trunk kinematics during the single-leg squat. Gait & Posture, 86, 106-111. doi:10.1016/j.gaitpost.2021.03.015

Google Scholar

8. Dill, K. E., Begalle, R. L., Frank, B. S., Zinder, S. M. & Padua, D. A. (2014). Altered knee and ankle kinematics during squat- ting in those with limited weight-bearing-lunge ankle-dorsiflexion range of motion. Journal of Athletic Training, 49(6), 723-732.

Google Scholar

9. Gwynne, C. R. (2020). Alterations in center of pressure during single-limb loading in individuals with patellofemoral pain. Journal of the American Podiatric Medical Association, 110(2).

Google Scholar

10. Hatton, A. L., Kemp, J. L., Brauer, S. G., Clark, R. A. & Crossley, K. M. (2014). Impairment of dynamic single-leg balance performance in individuals with hip chondropathy. Arthritis Care & Research, 66(5), 709-716.

Google Scholar

11. Hoch, M. C., Farwell, K. E., Gaven, S. L. & Weinhandl, J. T. (2015). Weight-bearing dorsiflexion range of motion and landing biomechanics in individuals with chronic ankle instability. Journal of Athletic Training, 50(8), 833-839.

Google Scholar

12. Horak, F. B. & Nashner, L. M. (1986). Central programming of postural movements: Adaptation to altered support-surface configurations. Journal of Neurophysiology, 55(6), 1369-1381.

Google Scholar

13. Jones, R., Carter, J., Moore, P. & Wills, A. (2005). A study to determine the reliability of an ankle dorsiflexion weight-bearing device. Physiotherapy, 91(4), 242-249.

Google Scholar

14. Kasuyama, T., Sakamoto, M. & Nakazawa, R. (2009). Ankle joint dorsiflexion measurement using the deep squatting posture. Journal of Physical Therapy Science, 21(2), 195-199.

Google Scholar

15. Knoll, M. G., Davidge, M., Wraspir, C. & Korak, J. A. (2019). Comparisons of single leg squat variations on lower limb muscle activation and center of pressure alterations. Inter- national Journal of Exercise Science, 12(1), 950.

Google Scholar

16. Konor, M. M., Morton, S., Eckerson, J. M. & Grindstaff, T. L. (2012). Reliability of three measures of ankle dorsiflexion range of motion. International Journal of Sports Physical Therapy, 7(3), 279.

Google Scholar

17. Krause, D. A., Cloud, B. A., Forster, L. A., Schrank, J. A. & Hollman, J. H. (2011). Measurement of ankle dorsiflexion: A comparison of active and passive techniques in multiple positions. Journal of Sport Rehabilitation, 20(3), 333-344.

Google Scholar

18. Lynall, R. C., Campbell, K. R., Mauntel, T. C., Blackburn, J. T. & Mihalik, J. P. (2020). Single-legged hop and single-legged squat balance performance in recreational athletes with a history of concussion. Journal of Athletic Training, 55(5), 488-493.

Google Scholar

19. Macrum, E., Bell, D. R., Boling, M., Lewek, M. & Padua, D. (2012). Effect of limiting ankle-dorsiflexion range of motion on lower extremity kinematics and muscle-activation patterns during a squat. Journal of Sport Rehabilitation, 21(2), 144-150.

Google Scholar

20. Malloy, P., Morgan, A., Meinerz, C., Geiser, C. & Kipp, K. (2015). The association of dorsiflexion flexibility on knee kinematics and kinetics during a drop vertical jump in healthy female athletes. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 23(12), 3550-3555.

Google Scholar

21. Oliveira, M. R., Vieira, E. R., Gil, A. W., Fernandes, K. B., Teixeira, D. C., Amorim, C. F. & Da Silva, R. A. (2018). One-legged stance sway of older adults with and without falls. PloS One, 13(9), e0203887.

Google Scholar

22. Park, J., Shim, J., Kim, S., Namgung, S., Ku, I., Cho, M., Lee, H. & Roh, H. (2017). Application of massage for ankle joint flexibility and balance. Journal of Physical Therapy Science, 29(5), 789-792.

Google Scholar

23. Park, K., Lim, J. & Kim, T. (2016). The effects of ankle strategy exercises on unstable surfaces on dynamic balance and changes in the COP. Journal of Physical Therapy Science, 28(2), 456-459.

Google Scholar

24. Rabin, A. & Kozol, Z. (2012). Weightbearing and non- weightbearing ankle dorsiflexion range of motion: Are we measuring the same thing?. Journal of the American Podiatric Medical Association, 102(5), 406-411.

Google Scholar

25. Rabin, A., Portnoy, S. & Kozol, Z. (2016). The association of ankle dorsiflexion range of motion with hip and knee kinematics during the lateral step-down test. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 46(11), 1002-1009.

Google Scholar

26. Rodrigues, R., da Rocha, E. S., Klein, K. D., Sonda, F. C., Pompeo, K. D., Frasson, V. B. & Vaz, M. A. (2023). The role of hip abductor strength and ankle dorsiflexion range of motion on proximal, local and distal muscle activation during single-leg squat in patellofemoral pain women: An all-encompassing lower limb approach. Sport Sciences for Health, 19(3), 879-887.

Google Scholar

27. Ryu, S., Park, S. & Gil, H. (2024). Predictive factors for inversion and eversion of the ankle based on the area of center of pressure (CoP) trajectories during walking. Korean Journal of Sport Science, 35(4), 699-706.

Google Scholar

28. Taylor, J. B., Wright, E. S., Waxman, J. P., Schmitz, R. J., Groves, J. D. & Shultz, S. J. (2022). Ankle dorsiflexion affects hip and knee biomechanics during landing. Sports Health, 14(3), 328-335.

Google Scholar

29. Vicon Motion Systems. (2022). Plug-in gait reference guide.

30. Warner, M. B., Wilson, D. A., Herrington, L., Dixon, S., Power, C., Jones, R., Heller, M. O., Carden, P. & Lewis, C. L. (2019). A systematic review of the discriminating biomechanical parameters during the single leg squat. Physical Therapy in Sport, 36, 78-91.

Google Scholar

31. Yamazaki, J., Muneta, T., Ju, Y. J. & Sekiya, I. (2010). Differences in kinematics of single leg squatting between anterior cruciate ligament-injured patients and healthy controls. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 18, 56-63.

Google Scholar

32. Zeller, B. L., McCrory, J. L., Ben Kibler, W. & Uhl, T. L. (2003). Differences in kinematics and electromyographic activity between men and women during the single-legged squat. The American Journal of Sports Medicine, 31(3), 449-456.

Google Scholar