Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Soo-ji Han

Jongchul Park

http://dx.doi.org/10.5103/KJAB.2025.35.3.208 Epub 2025 September 19

Abstract

Objective: The purpose of this study was to investigate the differences in biomechanical gait characteristics according to dual-task types during treadmill walking in middle-aged adults with normal cognitive function, and to examine their associations with detailed cognitive domains of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Method: Nineteen middle-aged men who were capable of independent walking were recruited (cognitive task group, n = 9; auditory task group, n = 10). Cognitive function was assessed using the Korean version of the MoCA (K-MoCA). A three-dimensional motion analysis system was employed to measure spatiotemporal gait parameters and lower-limb joint range of motion (RoM) during normal walking and dual-task walking (cognitive: digit span; auditory: metronome). Dual-task cost (DTC) was calculated using the symmetry index (SI) and coefficient of variance (CV). Statistical analyses were conducted using the Wilcoxon signed-rank test, Mann-Whitney U test, and Spearman's correlation (α = .05).

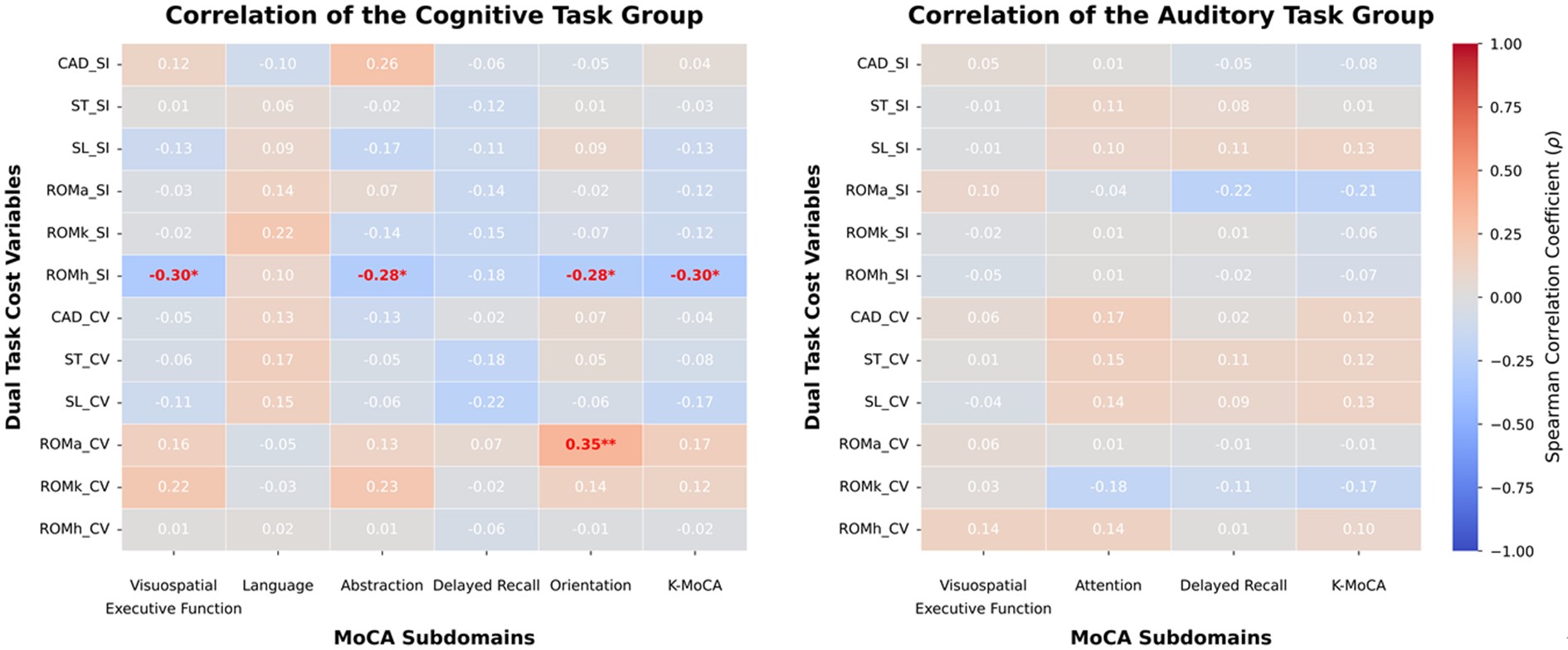

Results: In the cognitive task group, cadence increased and step time decreased during dual-task walking compared to normal walking (p < .05). Between-group comparisons revealed a significant difference in step length CV DTC (p < .05). In the cognitive task group, hip joint RoM SI DTC was negatively correlated (ρ ≈ -0.30) with visuospatial/executive function, abstraction, orientation, and total K-MoCA scores, whereas ankle joint RoM CV DTC was positively correlated (ρ ≈ 0.35) with orientation. No significant correlations were observed in the auditory task group.

Conclusion: Cognitive dual-tasking induced distinct alterations in gait biomechanics, and the associations with specific cognitive domains suggest that hip joint asymmetry and ankle joint variability may serve as potential biomarkers reflecting early cognitive decline.

Keywords

Middle-aged and older adults Mild cognitive impairment Dual-task walking Detailed cognitive domains Biomarker

인지기능 저하는 단순히 뇌 질환뿐만 아니라 우울증, 비만, 경력 단절, 생활 습관 등 다양한 심리적, 행동적, 사회적 요인에 의해 복합적으로 발생한다(Cerhan et al., 1998; Lee & Kang, 2011). 이러한 인지기능 저하의 초기 단계로 간주되는 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI)는 정상적인 일상생활이 가능하지만, 특정 인지 영역에서 뚜렷한 저하가 나타나는 상태를 의미한다(Petersen, 2016). 경도인지장애는 발병 초기에 기능적 제한이 뚜렷하지 않아 간과하기 쉽지만, 약 3년 이내에 치매로 진행될 확률이 46%를 초과한다고 보고되며 병적 인지 감퇴의 중요한 초기 단계로 인식되고 있다(Trambaiolli, Cassani, Mehler & Falk, 2021). 특히, 경도인지장애는 노년층뿐만 아니라 약 50대 이상의 중장년층에게서도 발병할 수 있다고 알려져 있다(Bai et al., 2022). 중장년층에서 나타나는 인지기능 저하는 단순히 직무 수행 능력 저하를 넘어 사회적 고립, 정체성 상실과 같은 심각한 부정적 결과로 이어질 수 있다고 보고됨에 따라, 중장년층의 인지 능력 저하에 대한 조기 평가 및 적절한 개입의 중요성이 학문적, 사회적으로 크게 대두되고 있다(Morrison et al., 2024b; Singh-Manoux et al., 2012).

인지기능 저하를 감지하기 위한 방법으로는 MMSE (Mini-Mental State Examination)와 몬트리올 인지평가(Montreal cognitive assessment, MoCA)가 주로 활용되고 있다. 그 중에서도 MoCA는 MMSE보다 다양한 인지 영역을 평가하고 MCI의 더욱 민감하게 감지한다는 특징이 있어 주된 MCI 평가척도로 사용된다(Julayanont, Phillips, Chertkow & Nasreddine, 2013). MoCA의 평가 영역으로는 '시공간/집행기능(visuospatial /executive)'과 '이름 대기(naming)', '기억력(memory)', '주의력(attention)', '언어(language)', '추상력(abstraction)', '지연 회상(delay recall)', '지남력(orientation)'이 포함되어 있다. 이러한 인지 영역들의 기능 저하는 정신적인 문제에 국한되지 않고 신경계 및 감각계의 반응성 저하와 균형조절 능력의 약화, 근골격계의 비효율적 움직임 등 전반적인 신체적 조절 능력의 저하로 이어진다고 보고되어 왔다(Era et al., 2006). 특히 보행 동작을 수행할 경우 '시공간/집행기능'을 통해 시각적 정보를 인지하고 계획 및 조정하여 균형 유지와 복잡한 보행 과제를 수행할 수 있으며, 정보를 일시적으로 저장하고 조작하여 보행 패턴 조절과 주의 전환을 담당하는 '작업기억(working memory)', 정보에 집중하고 방해 자극을 억제하며 필요한 자극에 주의 집중을 신속히 전환하는 '주의력', 외부 자극을 이해하고 반응하는 '정보처리속도(information pro- cessing speed)' 등 외에도 다양한 인지적 자원을 요구하게 된다(Amboni, Barone & Hausdorff, 2013; Chen, Peronto & Edwards, 2012). 많은 연구들에서는 경도인지장애가 있는 경우 보폭 길이(step length) 및 보행 속도(gait velocity)의 감소, 좌우 불균형 및 변동성 증가 등의 비정상적인 보행을 유발한다고 보고되어 왔다(Martin et al., 2013; Ansai et al., 2017; Pirker & Katzenschlager, 2017). 즉, 인지기능 저하로 인한 신체적 변화는 일상생활에서도 나타날 수 있으며, 보행 동작의 안정성을 저해하여 낙상 위험을 높일 수 있다.

선행연구들은 인지기능 저하에 따른 보행 안정성의 변화를 민감하게 파악하기 위해 인지과제(cognitive task)와 청각 자극(auditory stimulation) 등의 이중과제(dual-task)를 활용해왔다. 이러한 방식은 보행 동작과 함께 추가적인 과제를 수행하도록 함으로써 대상자의 인지 자원의 분할을 요구하게 된다(Doi, Asai, Hirata & Ando, 2011; Hsu Nagamatsu, Davis & Liu-Ambrose, 2012). 그 예로 Amboni 등 (2013)은 경도인지장애 환자에게 보행 중 인지과제를 부여하였을 때 보행 능력이 저하되는 결과를 보고하며, 인지과제가 경도인지장애를 선별하기 위한 적절한 중재임을 입증하였다. Hao, Geng, Wang, Hu와 Huang (2021)은 인지과제 중에서도 숫자 바로 외우기(digit span forward) 및 거꾸로 외우기(digit span backward)를 활용하였으며, 이 과제는 숫자를 기억하고 역순으로 변환하는 과정에서 복잡한 고차원적 인지 처리 과정을 요구하기 때문에 집행기능에 크게 의존하게 되는 특성을 지닌다. 실제로 인지 능력이 저하된 대상에게 digit span test를 적용한 연구들은 이중과제 보행 시 보행 속도와 정확도, 균형 능력이 감소하고 보행 변동성과 이중과제 비용(dual-task cost)이 증가하는 결과를 보고하였다(Ansai et al., 2017; Penko et al., 2018; Perrochon, Kemoun, Watelain & Berthoz, 2013). 이처럼 digit span test는 보행 중 작업기억과 주의력 결함을 평가하고 보행 패턴의 변화를 감지하는 데 높은 신뢰도를 나타내며(Strouwen et al., 2016), 임상적 활용성이 우수하다는 특성이 있어 이중과제 유형으로 널리 활용되고 있다. 반면 청각 자극 과제는 메트로놈과 같은 일정한 리듬(rhythm)을 제공하고 보행 타이밍을 동기화(synchronization)는 방식으로 활용되어왔으며, 주의 집중과 작업기억, 속도 조절 및 인지 전환 등의 다양한 인지 자원을 요구한다는 특징이 있다(Choi, Kim, Cho & Tack, 2021; Lohnes & Earhart, 2011). 이러한 과제는 보행 속도와 보폭 등 내재화된 보행 조절 기능을 자극할 수 있어 보행 능력 평가 및 훈련을 목적으로 적용되어져 왔다(Zhao, Nonnekes & Storcken, 2016; Pantelyat et al., 2022).

그러나 기존의 경도인지장애 조기 감지나 보행 훈련을 위해 이중과제 보행을 적용한 선행연구들은 10 m 걷기 또는 Timed up and go test 등의 보행 과제를 제시하거나 지면 조건에서 수행된 짧은 보행 구간 만을 분석에 포함시켰으며, 주로 보행 시간 및 속도, 스텝 길이와 같은 시공간적 변인(spatiotemporal parameters)을 중심으로 분석해 왔다(Ansai et al., 2017; Choi et al., 2021; Lohnes & Earhart, 2011; Pantelyat et al., 2022; Zhao et al., 2016). 이러한 연구설계는 이중과제의 유형 및 과제의 점진적인 난이도 변화에 따라 다르게 나타날 수 있는 보행 반응을 충분히 반영하지 못하며, 분석된 시공간적 지표만으로는 인지 저하와 신체의 운동 조절 특성 간의 연관성을 파악하는데 한계가 있다. 뿐만 아니라 경도인지장애 평가척도의 점수와 보행 특성을 규명한 연구들은 총 점수만을 분석에 활용하였기 때문에, 특정 인지 능력 저하에 따른 보행 패턴 변화를 규명하기 어렵다는 특징이 있다.

따라서, 경도인지장애의 조기 감지를 위한 보행 평가 방법을 개발하고 개인적 특성을 반영한 보행 훈련 방법을 고도화하기 위해, 세부 인지 영역별 점수와 이중과제 유형에 따른 생체역학적 보행 특성의 차이를 분석하여 인지-운동 기능의 상관관계를 정밀하게 규명할 필요성이 제기된다. 이에 따라 본 연구에서는 이중과제 유형에 따른 중장년층의 K-MoCA 하위 인지 영역과 생체역학적 보행 특성의 관계를 규명함으로써, 경도인지장애의 조기 선별 및 맞춤형 보행 훈련 방법 개발을 위한 근거를 제시하고자 한다. 본 연구목적을 달성하기 위한 구체적인 연구가설은 다음과 같다. 첫째, 보행 조건에 따른 생체역학적 보행 특성에 차이가 있을 것이다. 둘째, 이중과제 유형에 따른 이중과제 비용은 차이가 있을 것이다. 셋째, 경도인지장애 평가척도의 하위 영역 및 이중과제 비용은 관계가 있을 것이다.

1. 연구대상

본 연구는 최근 6개월 간 상해 이력이 없고, 독립적인 보행이 최소 15분 이상 가능하며 인지기능이 정상 범주에 속하는 중장년층 남성 20명을 대상자로 모집하였으며, 이중과제 유형에 따라 인지과제 보행그룹(cognitive task group; CT)과 청각과제 보행그룹(auditory task group; AT)으로 분류하였다. 이후 데이터 검토 과정에서 이상 보행으로 판단되는 1명의 데이터를 제외하였으며, 총 19명의 보행 데이터를 분석에 포함하였다(Table 1). 본 연구는 K-대학의 연구 윤리 위원회의 승인을 받은 후 진행하였으며, 모든 대상자는 연구참여동의서를 작성한 후 실험에 참여하였다(승인번호: 20220922-078, 승인날짜: 2022.09.22.).

|

Variables

(unit) |

CT (n = 9) |

AT (n = 10) |

|

Ages

(yrs.) |

55.30±3.33 |

56.10±2.51 |

|

Height

(cm) |

171.22±2.95 |

171.60±4.77 |

|

Body

mass (kg) |

71.67±7.47 |

74.23±8.29 |

|

Note. CT: cognitive task group, AT: auditory

task group |

||

2. 측정도구

1) 한국판 몬트리올 인지평가척도

먼저, 정상 인지 능력을 가진 중장년층의 인지 영역별 점수를 파악하기 위해 MoCA를 한국판으로 번안한 K-MoCA (Korean version of Montreal Cognitive Assessment)를 사용하여 대상자들의 인지기능을 평가하였다. K-MoCA는 시공간/집행기능(visuospatial/executive; 5점), 이름대기(naming; 3점), 주의력(attention; 6점), 언어(language; 3점), 추상력(abstraction; 2점), 지연 회상력(delayed recall; 5점), 지남력(orientation; 6점)의 8개 하위 요인으로 구성되었으며, 총 30점 만점을 기준으로 23점 이상이면 정상 범주에 속하는 것으로 간주한다(Kang, Park, Yu & Lee, 2009). K-MoCA의 평가 시간은 10-15분 이내로 수행되었다.

2) 보행 실험

3차원 동작분석 실험을 위해 트레드밀 주위에 적외선 카메라 8대(Oqus3+, Qualisys, SWE; sampling rate: 120 Hz)을 설치한 뒤 NLT (non-linear transformation) 방식으로 3차원 공간을 좌표화(calibration)하였다. 동작분석 데이터를 획득하기 위해 Qualisys track manager (QTM, Qualisys, SWE) 소프트웨어를 사용하였으며, 트레드밀 전방에 모니터를 설치하여 이중과제를 제시할 수 있도록 배치하였다. 연구대상자는 타이즈로 환복한 뒤, 양측 하지 분절 및 관절에 반사마커를 부착하였다. 이후 충분한 준비운동을 수행하도록 요청하였으며, 평지 조건의 트레드밀 사전 보행을 3분간 실시하여 선호 속도를 파악한 뒤 본 실험 속도(CG: 1.03±0.20 m/s, AG: 1.04±0.23 m/s)로 적용하였다. 본 실험은 일반 보행(normal walking, NW)과 이중과제 보행(dual-task walking, DW)을 각 3분씩 수행하였으며, 연구대상자의 피로와 보행 적응을 최소화하기 위해 조건 사이 약 5분간의 휴식시간을 제공하였다. DW의 경우 전산화 신경인지 검사(CNT: computerized neurocognitive function test)의 집행기능/주의력을 숫자 바로/거꾸로 외우기 검사(digit span test forward & backward)와 메트로놈 신호를 활용한 청각 자극을 과제로 제시하였다(Beauchet et al., 2012; Li et al., 2022). 이중과제의 구체적인 수행 방법은 다음과 같다.

(1) 인지 자극 과제(cognitive stimulation task)

인지 자극 과제는 작업기억(working memory) 능력을 평가하기 위해 사용되는 숫자 바로/거꾸로 외우기 검사(digit span test forward & backward)를 시행하였다(de Paula, Malloy-Diniz & Romano-Silva, 2016). 바로(forward) 외우기는 CT 그룹이 보행 수행 시 전방에 위치한 화면에 임의의 숫자를 1초 간격으로 제시하였으며, 3-7개까지의 숫자를 듣고 바로 암기한 후 순서대로 구두로 응답하도록 지시하였다. 거꾸로(backward) 외우기는 동일한 방식으로 숫자를 제시한 후 제시된 숫자를 거꾸로 응답하도록 요청하였으며, 두 가지 유형의 과제를 3분간 반복하여 제시하였다.

(2) 청각 자극 과제(auditory stimulation task)

AT 그룹의 이중과제는 메트로놈 프로그램(Interactive metro-nome, IM, USA)을 활용하여 청각 신호를 제시하였으며, 일반 보행 중 초기 1분 동안 나타난 양 발의 분속 수(cadence)에 대한 평균 값을 2로 나누어 청각 신호 속도(53.99±3.78 bpm)로 적용하였다. 이때 연구대상자에게 제시된 청각 신호와 우세측 발이 지면에 접촉(heel strike, HS)하는 시점을 동기화하여 보행을 수행하도록 요청하였다.

3. 자료 분석

먼저, K-MoCA의 인지 영역 별 점수는 Excel (Microsoft, USA)를 사용하여 코딩하였으며, 세부 인지 영역은 시공간/집행기능, 이름대기, 주의력, 언어, 추상력, 지연 회상, 지남력으로 분류되었다. 보행 데이터의 경우 Visual3D (Has-motion, CAN) 소프트웨어를 사용하여 생체역학적 변인을 산출하였으며, 마커 취득 과정에서 발생한 잡음(noise)을 최소화하기 위해 2차 저역통과 필터(2nd butterworth-lowpass filter; cut-off frequency: 6 Hz)를 양 방향으로 적용하였다. 이후 획득한 3분 동안의 보행 데이터 중 양 발의 마지막 100 stride를 분석에 사용하였다. 분석 변인으로는 일반 보행 및 이중과제 보행 시의 시공간 보행 지수인 분속 수, 보 시간(step time), 보폭(step length)을 산출하였으며, 디딤기(stance phase) 동안의 하지관절 가동범위(range of motion, RoM)에 대한 평균 값을 산출하였다. 이때 보폭은 우세측 하지 길이에 대한 비율로 정규화(normalization)하였다. 또한 이중과제 비용(dual task cost, DTC)을 비교하기 위해 모든 보행 조건에서 각 변인의 대칭 지수(symmetry index, SI)와 변동계수(coefficient of variance, CV)를 산출한 뒤 이중과제 비용을 계산하였다(Han & Park, 2021; Plummer & Eskes, 2015). 각 수치는 0에 가까울수록 안정적인 보행 능력을 의미하며, 값이 증가할수록 보행 안정성의 저하를 의미한다. 분석 과정에서 사용된 평균 값과 변동계수의 비교는 우세측 하지를 기준으로 수행하였으며, 대칭 지수 값은 양측 하지의 데이터를 사용하였다. 대칭 지수와 변동계수, 이중과제 비용의 구체적인 산출공식은 다음과 같다.

4. 통계처리

본 연구에서 수행된 모든 통계처리는 Python 3.12.7 (Python Software Foundation, USA)를 사용하여 수행되었으며, 일부 변인에서 정규성을 만족하지 못하여 비모수 검정을 수행하였다(α = .05). 먼저, 보행 조건(NW vs DW)에 따른 생체역학적 보행 특성은 Wilcoxon signed-rank test로 분석하여 비교하였다. 두 그룹(CT vs. AT)의 경도인지장애 점수와 기저 보행 능력의 동질성은 Mann-Whitney U test를 실시하여 검증하였으며, 이 과정에서 유의한 차이가 나타난 변인은 이후 분석에서 공변량(covariate; 주의력, 언어, 추상력, 지남력)으로 설정하였다. 다음으로 그룹 간 이중과제 비용을 비교하기 위해 공변량의 영향을 통제하여 선형 회귀분석(linear regression analysis)을 실시한 뒤, 회귀 모델의 잔차(residuals)를 이용하여 Mann-Whitney U test를 수행하였다. 마지막으로, 경도인지장애 평가척도의 인지 영역별 점수와 이중과제 비용의 상관관계를 규명하기 위해 Spearman's correlation analysis를 수행하였으며, 집단 내 경도인지장애 인지 영역별 점수에 분산이 존재하지 않는 변인(CT: 주의력, AT: 언어, 추상력, 지남력)은 제거한 뒤 분석하였다. 이때, 상관계수의 값(ρ)이 0.20 미만일 경우 매우 낮은 상관, 0.20-0.39는 낮은 상관, 0.40-0.59는 보통, 0.60-0.79는 높은 상관, 0.80-1.00은 매우 높은 상관을 의미한다(Myers, Well & Lorch, 2010). 본 연구에서는 표본 수가 많지 않았다는 점을 고려하여 통계적으로 유의한 차이가 나타난 경우 상관이 있는 것으로 해석하였다.

1. 보행 조건에 따른 생체역학적 보행 특성

보행 조건에 따른 그룹별 생체역학적 보행 특성을 비교한 결과는 <Table 2>와 같다. 분석 결과, CT 그룹의 분속 수(NW: 104.37±6.55 bpm, DW: 106.78±7.01 bpm)와 보 시간(NW: 577.48±36.70 ms, DW: 564.73±38.80 ms)에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며(p<.05), AT 그룹은 모든 변인이 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다.

|

Group |

Variables |

NW |

DW |

W |

p |

r |

Observed |

|

CT |

Cadence

(bpm) |

104.37±6.55 |

106.78±7.01 |

247.0 |

.04* |

-.70 |

0.95 |

|

Step Time (ms) |

577.48±37.17 |

564.73±39.29 |

57.5 |

.01* |

.70 |

0.94 |

|

|

Step Length (% leg length) |

69.00±10.49 |

66.99±10.00 |

424.0 |

.31 |

.97 |

1.00 |

|

|

Ankle RoM (deg.) |

25.48±7.15 |

23.76±5.40 |

426.0 |

.29 |

.56 |

0.78 |

|

|

Knee RoM (deg.) |

45.02±5.30 |

42.97±4.44 |

451.0 |

.14 |

.74 |

0.98 |

|

|

Hip RoM (deg.) |

34.59±2.84 |

34.72±2.94 |

345.0 |

.74 |

-.17 |

0.13 |

|

|

AT |

Cadence (bpm) |

107.97±7.59 |

108.36±7.96 |

431.0 |

.78 |

-.02 |

0.06 |

|

Step Time (ms) |

558.87±39.52 |

557.03±42.29 |

228.5 |

.93 |

-.02 |

0.06 |

|

|

Step Length |

71.53±15.05 |

70.99±15.22 |

462.0 |

.87 |

-.06 |

0.07 |

|

|

Ankle

RoM (deg.) |

21.95±4.08 |

22.02±4.01 |

462.0 |

.87 |

-.23 |

0.21 |

|

|

Knee

RoM (deg.) |

43.54±3.62 |

44.68±4.77 |

366.0 |

.22 |

-.54 |

0.79 |

|

|

Hip

RoM (deg.) |

31.99±5.17 |

32.97±4.13 |

403.0 |

.49 |

-.57 |

0.83 |

|

|

Note. significant at *p<.05, CT: cognitive task group; AT:

auditory task group; NW: normal walking; DW: dual-task walking; RoM: range

of motion. The rank-biserial correlation (r)

was used as a measure of effect size. Observed power was estimated using a

bootstrap simulation based on the observed effect size and sample size |

|||||||

2. 과제 유형에 따른 경도인지장애 점수 및 기저 보행 능력, 이중과제 비용의 차이

1) 그룹 간 경도인지장애 점수 및 기저 보행 능력의 차이

그룹 간 경도인지장애 점수 및 기저 보행 능력을 비교한 결과는 다음과 같다(Table 3). 분석 결과, 경도인지장애 척도의 주의력(CT: 6.00±0.00 pts, AT: 5.50±0.82 pts), 언어(CT: 2.78±0.42 pts, AT: 3.00±0.00 pts), 추상력(CT: 1.67±0.48 pts, AT: 2.00±0.00 pts), 지남력(CT: 5.78±0.42 pts, AT: 6.00±0.00 pts)에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(p<.05).

|

Variables (unit) |

CT |

AT |

U |

p |

r |

Observed |

|

Visuospatial/ Executive function (pts) |

4.11±1.12 |

4.00±0.79 |

454.5 |

.41 |

.12 |

0.15 |

|

Attention

(pts) |

6.00±0.00 |

5.50±0.82 |

526.5 |

.01* |

.30 |

0.97 |

|

Language

(pts) |

2.78±0.42 |

3.00±0.00 |

315.0 |

.01* |

-.22 |

0.88 |

|

Abstraction

(pts) |

1.67±0.48 |

2.00±0.00 |

270.0 |

.01* |

-.33 |

0.99 |

|

Delayed

recall (pts) |

3.00±0.83 |

2.30±1.64 |

472.5 |

.26 |

.17 |

0.21 |

|

Orientation

(pts) |

5.78±0.42 |

6.00±0.01 |

315.0 |

.01* |

-.22 |

0.88 |

|

K-Moca

(pts) |

26.33±2.15 |

25.80±1.56 |

495.0 |

.14 |

.22 |

0.33 |

|

Cadence

(bpm) |

104.37±6.55 |

107.97±7.59 |

310.0 |

.13 |

-.24 |

0.34 |

|

Step Time (ms) |

577.48±37.17 |

558.87±39.52 |

498.5 |

.14 |

.23 |

0.33 |

|

Step Length |

69.00±10.49 |

71.53±15.05 |

343.0 |

.33 |

-.15 |

0.18 |

|

Ankle RoM (deg.) |

25.48±7.15 |

21.95±4.08 |

518.0 |

.07 |

.28 |

0.46 |

|

Knee RoM (deg.) |

45.02±5.30 |

43.54±3.62 |

442.0 |

.56 |

.09 |

0.09 |

|

Hip

RoM (deg.) |

34.59±2.84 |

31.99±5.17 |

518.0 |

.07 |

.28 |

0.45 |

|

Note. significant at *p<.05, CT: cognitive task group,

AT: auditory task group, RoM: range of motion. The rank-biserial correlation (r) was used as a measure of effect

size. Observed power was estimated using a bootstrap simulation based on the

observed effect size and sample size |

||||||

2) 과제 유형에 따른 이중과제 비용의 차이

과제 유형에 따른 DTC 비교 결과는 다음과 같다(Table 4). 대칭 지수의 경우 무릎관절 가동범위(CG: 93.97±308.04%, AG: 56.36±205.74%)가 통계적으로 유의한 차이를 나타냈다(p<.05). 한편, 변동계수는 보폭(CT: 25.64±51.49%, AT: -5.80±39.70%)이 통계적으로 유의한 차이를 나타냈다(p<.05).

|

Variables

(unit) |

CT |

AT |

U |

p |

r |

Observed |

|

|

DTC SI |

Cadence |

312.95±1197.69 |

71.66±252.76 |

382.0 |

.72 |

.15 |

0.16 |

|

Step Time |

600.35±2739.78 |

70.22±249.74 |

384.0 |

.74 |

-.06 |

0.07 |

|

|

Step Length |

324.51±1350.76 |

684.52±2351.61 |

344.0 |

.33 |

-.05 |

0.06 |

|

|

Ankle RoM |

93.97±308.04 |

56.36±205.74 |

511.0 |

.09 |

-.02 |

0.05 |

|

|

Knee RoM |

383.32±770.20 |

119.71±317.58 |

547.0 |

.02* |

.04 |

0.06 |

|

|

Hip RoM |

130.29±477.56 |

15.55±57.19 |

307.0 |

.12 |

.26 |

0.40 |

|

|

DTC CV |

Cadence |

13.38±47.63 |

-1.76±34.30 |

466.0 |

.33 |

-.24 |

0.35 |

|

Step Time |

12.69±47.32 |

-1.56±33.70 |

463.0 |

.36 |

.35 |

0.64 |

|

|

Step Length |

25.64±51.49 |

-5.80±39.70 |

556.0 |

.02* |

.37 |

0.68 |

|

|

Ankle

RoM |

-3.97±31.06 |

-0.92±49.07 |

420.0 |

.82 |

-.15 |

0.16 |

|

|

Knee

RoM |

22.38±48.25 |

14.42±59.68 |

481.0 |

.23 |

-.15 |

0.17 |

|

|

Hip

RoM |

12.48±56.13 |

19.7±43.82 |

344.0 |

.33 |

.19 |

0.22 |

|

|

Note.

significant at *p<.05, DTC: dual

task cost; SI: symmetry index; CV: coefficient of variance; CT: cognitive

task group; AT: auditory task group; RoM: range of motion. The rank-biserial

correlation (r) was used as a

measure of effect size. Observed power was estimated using a bootstrap

simulation based on the observed effect size and sample size |

|||||||

3. 경도인지장애 점수와 생체역학적 보행 특성의 관계

경도인지장애 평가척도의 인지 영역별 점수와 생체역학적 보행 특성에 대한 이중과제 비용의 상관분석 결과는 <Figure 1>과 같다. 먼저, CT 그룹에서 엉덩관절의 대칭 지수에 대한 이중과제 비용과 시공간/집행기능(ρ=-0.30), 추상력(ρ=-0.28), 지남력(ρ=-0.28) 및 K-MoCA (ρ=-0.30) 총 점수 간 통계적으로 유의한 상관이 있는 것으로 나타났으며, 발목관절 변동계수에 대한 이중과제 비용과 지남력(ρ=0.35) 간의 통계적으로 유의한 상관이 있는 것으로 나타났다(p<.05). 반면, AT 그룹의 경우 모든 변인 간 통계적으로 유의한 상관이 나타나지 않았다.

본 연구는 중장년층의 트레드밀 보행 시 경도인지장애의 세부 인지 영역과 이중과제 유형에 따른 생체역학적 보행 특성의 차이를 규명하고자 하였다. 보행 조건에 따른 그룹별 생체역학적 보행 특성을 비교한 결과, 인지과제 그룹은 이중과제 보행 시 분속 수가 증가하고 보 시간이 단축되는 것으로 나타났으나 청각과제에서는 보행 패턴을 변화시키지 않는 것으로 나타났다. 인지과제의 경우 계획과 의사결정 및 발화 등을 담당하는 전전두피질(prefrontal cortex)과 작업기억 관련 영역의 활성화를 증가시켜, 실시간 인지 부하에 따른 적응적 변화를 유발하게 된다(Li et al., 2025). 반대로 청각자극의 경우 운동 제어를 외부 리듬에 위임하는 형태로 주의 자원의 부담을 줄이게 되어 예측 가능한 리듬 패턴에 기반하여 운동 제어를 수행한다고 보고되어 왔다(Marmelat, Torre, Beek & Daffertshofer, 2014; Wrightson, Ross & Smeeton, 2016). 일부 선행연구에서는 인지과제 상황에서 분속 수가 감소한다고 보고하였으나(Biazus-Sehn et al., 2021; Nedović et al., 2025), 이는 보행 속도의 자가 조정이 가능한 지면 보행 조건과 본 연구의 고정 속도 트레드밀 조건 차이에 기인한 것으로 사료된다. Han과 Park (2021)의 연구는 트레드밀 이중과제 보행 시 짧은 보폭을 나타낸다고 보고하였으며, 인지적 부하가 증가할 때 보 시간의 단축 및 분속 수의 증가를 통해 보행 안정화 전략을 수행한다고 보고하였다. 이때 트레드밀 보행에서 분속 수와 보폭은 부적인 관계를 가지는 것으로 알려져 있다(Chawla, Wygand, Browner & Lewek, 2020). 비록 본 연구에서 인지과제 그룹은 보행조건에 따라 통계적으로 유의한 보폭의 차이를 나타내지 않았지만, 일반 보행에 비해 더 짧은 보폭을 나타내는 경향이 관찰되었으며 선행연구 결과와 부분적으로 일치한다. 따라서, 인지과제는 청각과제보다 더 많은 인지 자원을 요구하며, 안정성을 확보하기 위해 보폭 및 보행 시간 단축을 통한 전략적 적응을 수행하는 것으로 사료된다.

그룹 간 이중과제 비용의 차이를 분석한 결과에서는 무릎관절 가동범위의 비대칭성에 대한 이중과제 비용이 유의한 차이를 나타냈다. 그러나 효과크기와 검정력이 모두 낮게 나타나 실질적인 집단 차이는 없는 것으로 판단되기 때문에, 이 결과를 연구의 주요한 발견으로 해석하는 것은 무리가 있다. 그럼에도 불구하고, 일부 선행연구에서는 과제 난이도에 따라 하지관절 운동의 비대칭성이 다르게 나타날 가능성을 제시하였으며(Kelly & Shumway-Cook, 2014; Ribeiro, de Sousa, de Lucena, Santiago & Lindquist, 2018), 무릎관절 움직임이 보행 안정성 확보 과정에서 중요한 역할을 수행한다는 점을 고려하였을 때(Park & Park, 2023), 본 연구 결과는 추후 연구를 통해 보다 큰 표본과 다양한 조건에서 재검증이 필요할 것으로 판단된다. 한편 보폭의 변동성에 대한 이중과제 비용에서 그룹 간 차이가 나타났으며, 효과크기가 중간 수준으로 관찰되었다. 관측 검정력은 충분히 높다고 보기 어렵지만, 이중과제 수행 시 인지과제 그룹에서 보폭의 변동성이 증가하고 청각과제 그룹에서 소폭 감소하는 양상이 나타났다. 선행연구에 따르면 청각적 리듬에 동기화된 보행은 보행 주기의 규칙성을 높여 변동성을 줄이는 효과가 있으며(Kaipust, McGrath, Mukherjee & Stergiou, 2013), 인지과제 수행은 지속적인 과제 난이도 변화로 인해 인지적 유연성이 요구되어 보폭 조정을 통한 안정화 전략을 채택할 수 있다고 보고되었다(Bahri, Farrahi, Mahdavinataj & Batouli, 2024). 이러한 점에서, 본 연구 결과는 기존 연구들과 부분적으로 일치하며, 과제 유형에 따라 보행 전략이 다르게 나타날 수 있음을 시사한다.

마지막으로, 경도인지장애 평가척도의 인지 영역별 점수와 이중과제 비용의 상관관계를 분석한 결과에서도 그룹 간 다른 양상이 관찰되었다. 인지과제 그룹의 경우 시공간 및 집행기능과 추상력, 지남력, 경도인지장애 평가 총 점수의 상대적 저하는 엉덩관절 가동범위의 비대칭성 증가와 관련이 있는 것으로 나타났다. 엉덩관절은 디딤기 구간 동안 가장 가동범위가 큰 관절로서 체간의 안정성을 유지하며, 하지관절의 유기적인 움직임을 통해 추진력 생성에 기여하는 중요한 역할을 수행한다고 보고되어 왔다(Hirata et al., 2019; Kim, Park, Lee, Rho & Park, 2024). 이는 엉덩관절의 대칭적인 움직임이 보행 안정성 향상을 위해 필수적인 요소임을 의미한다. 인지 영역 및 보행 능력의 관계에 대한 기존의 연구에서 시공간 집행기능은 전두엽(frontal lobe)의 활성화를 통해 복잡한 보행 작업에서 운동 조절 능력에 중요한 역할을 하며(Bland, Lowry, Krajek, Woods & VanSwearingen, 2019; Morrison et al., 2024a), 추상화 능력은 다양한 개별적 자극이나 정보 속에서 공통적인 패턴이나 규칙을 식별하고 이를 바탕으로 일반적인 원리를 형성하여 예측 불가능하거나 새로운 문제 상황에 적용하는 능력을 의미한다고 보고하였다(Diamond, 2013). 또한 다양한 시공간적 정보에 시공간 방향감각을 의미하는 지남력의 경우 보폭 및 보 시간과 관련이 있다고 보고되어 왔다(Da Silva, Moreira & Rodacki, 2022). 이에 따라 난이도가 점진적으로 변화하는 digit span test를 활용한 이중과제 보행은 복잡한 보행 환경에서 과제의 패턴을 식별하고 보행 계획을 수립하여 운동을 조절하는 능력을 예측하는 데 기여할 가능성이 있을 것으로 판단된다.

한편 인지과제 그룹에서 나타난 지남력의 상대적 저하는 발목관절의 변동성 감소와 관련이 있는 것으로 나타났으며, Wade, Birch와 Farris (2022)는 보행 난이도가 증가할 때 발목의 배측 및 저측 굴곡 각도를 조정한다고 보고하였다. 본 연구에서는 트레드밀 위에서 지속적으로 난이도가 변화하는 인지적 과제를 제시하였기 때문에, 상황에 맞게 발의 착지 각도를 변화시켜 보행 안정성을 유지하는 전략이 필요하다고 볼 수 있다. 따라서 지남력의 낮은 점수는 보행 난이도 변화에 따른 적절한 신체의 조정 능력을 저하시켜 발목 가변성이 감소하는 것으로 판단된다. 반면 청각과제는 특정 인지 영역과의 밀접한 연관성이 나타나지 않았으며, 이는 청각 그룹으로 분류된 대상자들의 사례 수가 비교적 적고 세부 인지 영역에 대한 분포가 크지 않아 나타난 결과로 생각된다. MoCA 평가척도는 MCI를 선별하기 위해 기존 인지평가 도구로 활용되던 MMSE 검사 도구의 천장효과(ceiling effect)를 극복하고자 개발된 도구이지만, 본 연구에서는 주의력과 언어, 추상력, 지남력 등 집단 내 분산이 0에 수렴하며 해당 영역의 최대 점수에 가까운 평균치를 보였다. 이러한 결과는 본 연구가 MCI 조기 감지를 목적으로 하여, 정상 인지기능 범주에 속하지만 상대적으로 인지 저하가 나타나기 시작하는 중장년층을 대상으로 적용하였기 때문으로 판단된다. 다시 말해, 본 연구의 결과는 MoCA 검사의 일부 영역과 보행 패턴의 연관성을 해석할 때 천장효과의 가능성을 고려할 필요가 있으며, 정상 성인을 대상으로 연구를 진행할 경우 추가적인 심층 검사를 진행하거나 정상 인지기능 판정 기준 점수를 재조정하는 방식을 제안한다(Malek-Ahmadi & Nikkhahmanesh, 2024). 한편 청각과제 자체가 인지 부하를 크게 유발하지 않고 오히려 보행 리듬을 안정화시키는 특성을 가지고 있기 때문에(Marmelat et al., 2014), 보행 안정성에 대한 이중과제 비용과 인지 영역의 직접적인 연관성이 두드러지게 나타나지 않았을 가능성도 배제할 수 없을 것으로 판단된다.

결과적으로, 본 연구는 비교적 적은 표본 수로 인해 그룹 내 · 간 차이 검정에서는 시공간적 변인만 유의한 차이가 나타났으나, MoCA의 세부 인지 영역과 보행 패턴 간 관계를 분석한 결과에서는 하지관절 대칭성과 변동성에서 의미 있는 연관성이 관찰되었다. 특히 인지과제 조건에서 나타난 엉덩관절의 비대칭성 증가는 시공간/집행기능, 추상력, 지남력과 같은 인지기능 저하와 관련될 수 있으며, 발목관절 변동성은 변화하는 보행 상황에서의 조절 능력을 반영할 수 있다. 이러한 결과는 단순 집단 비교에서는 드러나지 않는 인지-운동 기능의 잠재적 상호작용을 탐색적으로 보여주며, 이중과제 보행 연구에서 특정 인지 영역 평가와 관절 수준 분석의 병행이 필요함을 시사한다.

본 연구는 중장년층을 대상으로 트레드밀 이중과제 보행 시 경도인지장애 평가척도의 세부 인지 영역과 과제 유형이 생체역학적 보행 특성에 미치는 영향을 규명하고자 하였다. 연구 결과, 인지과제를 적용한 이중과제 보행은 인지적 부하가 작용함에 따라 분속 수를 증가시키고 보 시간을 줄여 보행 안정화 전략을 수행하는 것으로 나타났다. 또한 난이도가 변화하는 인지과제의 특성은 보폭의 변동성을 증가시키는 반면, 청각과제는 규칙적인 리듬을 제공함으로써 변동성을 감소시키는 것으로 나타났다. 더 나아가, 시공간/집행능력, 추상력, 지남력과 같은 특정 인지 영역 점수는 인지과제 그룹의 엉덩관절 대칭성 및 발목관절 변동성과 밀접하게 연관되어있으며, 보행 안정성 유지와 환경 적응을 설명하는 잠재적 기전으로 설명될 수 있다. 따라서, 인지과제 기반 이중과제 보행에서 관찰된 관절 대칭성과 변동성 지표는 경도인지장애 조기 탐지를 위한 잠재적 척도로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

다만 본 연구는 정상 인지기능 범주에 속하는 비교적 적은 인원의 중장년층을 대상으로 수행하였으며, 일부 인지 영역 점수가 상위 값에 집중되어 천장효과가 발생했을 가능성을 배제할 수 없다. 따라서, 본 연구의 결과는 경도인지장애의 임상적 진단을 위한 직접적 근거라기보다는 정상 인지 범주에 속한 중장년층에 한하여 인지 점수의 분포 및 보행 특성 간의 연관성을 탐색적으로 제시하는 의미를 가진다. 향후 연구에서는 임상 집단을 포함한 연구대상 확대 및 이중과제의 난이도 조정, 그리고 심층적 인지 능력 검사의 추가 수행을 통해 천장효과를 최소화함으로써, 본 연구에서 관찰된 인지 영역과 보행 특성 간의 연관성에 대한 임상적 유효성을 검증할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 경도인지장애 평가척도의 세부 인지 영역과 생체역학적 보행 변인 간의 탐색적 연관성을 규명함으로써 과제 유형에 따라 상이한 보행 조절 전략이 활용될 수 있음을 밝혔다는 데 연구의 의의가 있으며, MCI 조기 감지 및 개인 맞춤형 중재 방법 개발에 중요한 기초 자료를 제공할 것으로 기대된다.

References

1. Amboni, M., Barone, P. & Hausdorff, J. M. (2013). Cognitive contributions to gait and falls: Evidence and implications. Movement Disorders, 28(11), 1518-1523.

2. Ansai, J. H., Andrade, L. P., Rossi, P. G., Takahashi, A. C., Vale, F. A. & Rebelatto, J. R. (2017). Gait, dual task and history of falls in elderly with preserved cognition, mild cognitive impairment, and mild Alzheimer's disease. Brazilian Journal of Physical Therapy, 21(2), 144-151.

Google Scholar

3. Bahri, M., Farrahi, H., Mahdavinataj, H. & Batouli, S. A. H. (2024). Eight brain structures mediate the age-related alterations of the working memory: Forward and backward digit span tasks. Frontiers in Psychology, 15, 1377342.

Google Scholar

4. Bai, W., Chen, P., Cai, H., Zhang, Q., Su, Z., Cheung, T., Jackson, T., Sha, S. & Xiang, Y. T. (2022). Worldwide prevalence of mild cognitive impairment among community dwellers aged 50 years and older: A meta-analysis and systematic review of epidemiology studies. Age and Ageing, 51(8), afac173.

Google Scholar

5. Beauchet, O., Launay, C. P., Sekhon, H., Barthelemy, J. C., Roche, F., Chabot, J., Levinoff, E. J. & Allali, G. (2017). Association of increased gait variability while dual tasking and cognitive decline: Results from a prospective longitudinal cohort pilot study. GeroScience, 39, 439-445.

Google Scholar

6. Biazus-Sehn, L. F., Baptista, R. R., Mestriner, R. G., Loss, B. P., Aldabe, D. & de Souza Stigger, F. (2021). Influence of different Dual-Task conditions during straight or curved walking on gait performance of physically active older women with cognitive decline. Journal of Aging and Physical Activity, 30(3), 411-420.

Google Scholar

7. Bland, K., Lowry, K., Krajek, A., Woods, T. & VanSwearingen, J. (2019). Spatiotemporal variability underlying skill in curved-path walking. Gait & Posture, 67, 137-141.

Google Scholar

8. Cerhan, J. R., Folsom, A. R., Mortimer, J. A., Shahar, E., Knopman, D. S., McGovern, P. G. & Heiss, G. (1998). Correlates of cognitive function in middle-aged adults. Gerontology, 44(2), 95-105.

Google Scholar

9. Chawla, G., Wygand, M., Browner, N. & Lewek, M. D. (2020). Individuals with Parkinson's disease retain spatiotemporal gait control with music and metronome cues. Motor Control, 25(1), 33-43.

Google Scholar

10. Chen, T. Y., Peronto, C. L. & Edwards, J. D. (2012). Cognitive function as a prospective predictor of falls. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 67(6), 720-728.

Google Scholar

11. Choi, J., Kim, J., Cho, J. & Tack, G. (2021). Effects of simul- taneous cognitive task on gait event accuracy with audi- tory stimuli: Comparison between young adults in their 20s and the elderly in their 70s. Applied Sciences, 11(2), 734.

Google Scholar

12. Da Silva, L., Moreira, N. & Rodacki, A. (2022). Are the spatio- temporal gait parameters at different walking speeds capable of predicting variations in cognitive status by the mini-mental state examination? Journal of Mental Health, 32(6), 720-727.

Google Scholar

13. de Paula, J. J., Malloy-Diniz, L. F. & Romano-Silva, M. A. (2016). Reliability of working memory assessment in neuro- cognitive disorders: a study of the Digit Span and Corsi Block-Tapping tasks. Revista Brasileira de Psiquiatria, 38(3), 262-263.

Google Scholar

14. Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64(1), 135-168.

Google Scholar

15. Doi, T., Asai, T., Hirata, S. & Ando, H. (2011). Dual-task costs for whole trunk movement during gait. Gait & Posture, 33(4), 712-714.

Google Scholar

16. Era, P., Sainio, P., Koskinen, S., Haavisto, P., Vaara, M. & Aromaa, A. (2006). Postural balance in a random sample of 7,979 subjects aged 30 years and over. Gerontology, 52(4), 204-213.

Google Scholar

17. Han, S. & Park, S. (2021). The effect of cognitive task per- formance according to downhill slope on gait pattern. Sport Science, 39(3), 35-44.

18. Hao, X., Geng, F., Wang, T., Hu, Y. & Huang, K. (2021). Relations of creativity to the interplay between high-order cognitive functions: Behavioral and neural evidence. Neuroscience, 473, 90-101.

Google Scholar

19. Hirata, K., Kokubun, T., Miyazawa, T., Yokoyama, H., Kubota, K., Sonoo, M., Hanawa, H. & Kanemura, N. (2019). Con- tribution of lower limb joint movement in adapting to re-establish step length symmetry during split-belt tread- mill walking. Journal of Medical and Biological Engineering, 39(5), 693-701.

Google Scholar

20. Hsu, C. L., Nagamatsu, L. S., Davis, J. C. & Liu-Ambrose, T. (2012). Examining the relationship between specific cogni- tive processes and falls risk in older adults: A systematic review. Osteoporosis International, 23(10), 2409-2424.

Google Scholar

21. Julayanont, P., Phillips, N., Chertkow, H. & Nasreddine, Z. S. (2013). Montreal cognitive assessment (MoCA): Concept and clinical review. In A.J. Larner (Ed.), Cognitive Screening Instruments (pp. 111-140). Springer-Verlag.

Google Scholar

22. Kaipust, J. P., McGrath, D., Mukherjee, M. & Stergiou, N. (2013). Gait variability is altered in older adults when listening to auditory stimuli with differing temporal structures. Annals of Biomedical Engineering, 41(8), 1595-1603.

Google Scholar

23. Kang, Y., Park, J., Yu, K. & Lee, B. C. (2009). A reliability, validity, and normative study of the Korean-Montreal Cognitive Assessment (K-MoCA) as an instrument for screening of Vascular Cognitive Impairment (VCI). Korean Journal of Clinical Psychology, 28(2), 549-562.

24. Kelly, V. E. & Shumway-Cook, A. (2014). The ability of people with Parkinson's disease to modify dual-task performance in response to instructions during simple and complex walking tasks. Experimental Brain Research, 232(1), 263-271.

Google Scholar

25. Kim, M. J., Park, M., Lee, J. H., Rho, H. J. & Park, H. (2024, February). Comparative analysis of hip muscle activation and gait kinematics during motorized and self-propelled treadmill walking. Paper presented at 2024 IEEE Inter- national Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia), 1-4.

Google Scholar

26. Lee, H. & Kang, S. K. (2011). Age and gender differences in cognitive functioning among elderly. Mental Health & Social Work, 37, 255-278.

27. Li, H., Tang, Y., Zhang, L., Ye, S., Zhou, Y. & Tang, H. (2025). The impact of interactive motor-cognitive dual tasking on brain activation, functional connectivity, and behavioral performance in healthy adults: An fNIRS study. Frontiers in Human Neuroscience, 19, 1464617.

Google Scholar

28. Li, X., Yang, S., Qin, W., Yang, L., Li, Y., Hou, Y., Huang, Q. & Hu, W. (2022). Cerebral microbleeds were related with poor cognitive performances on the dual task condition in older adults. Frontiers in Aging Neuroscience, 13, 807753.

Google Scholar

29. Lohnes, C. A. & Earhart, G. M. (2011). The impact of attentional, auditory, and combined cues on walking during single and cognitive dual tasks in Parkinson disease. Gait & Posture, 33(3), 478-483.

Google Scholar

30. Malek-Ahmadi, M. & Nikkhahmanesh, N. (2024). Meta-analysis of Montreal cognitive assessment diagnostic accuracy in amnestic mild cognitive impairment. Frontiers in Psych- ology, 15, 1369766.

Google Scholar

31. Marmelat, V., Torre, K., Beek, P. J. & Daffertshofer, A. (2014). Persistent fluctuations in stride intervals under fractal auditory stimulation. PloS One, 9(3), e91949.

Google Scholar

32. Martin, K. L., Blizzard, L., Wood, A. G., Srikanth, V., Thomson, R., Sanders, L. M. & Callisaya, M. L. (2013). Cognitive function, gait, and gait variability in older people: A population-based study. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 68(6), 726-732.

Google Scholar

33. Morrison, L., Dyer, A. H., Dolphin, H., Killane, I., Bourke, N. M., Widdowson, M., Woods, C. P., Gibney, J., Reilly, R. B. & Kennelly, S. P. (2024a). Discrete relationships between spatiotemporal gait characteristics and domain-specific neuropsychological performance in midlife. Sensors, 24(12), 3903.

Google Scholar

34. Morrison, L., Dyer, A., Dolphin, H., Killane, I., Bourke, N., Widowson, M., Woods, C., Gibney, J., Reilly, R. & Kennelly, S. (2024b). Spatiotemporal gait characteristics and neuro- psychological performance in midlife. Age and Ageing, 53(Supplement_4).

Google Scholar

35. Myers, J. L., Well, A. D. & Lorch Jr, R. F. (2010). Research design and statistical analysis: Third edition (3rd ed.). Routledge.

Google Scholar

36. Nedović, N., Mutavdžin Krneta, S., Jovanović, S., Vujičić, D., Kozinc, Ž. & Skvortsov, D. (2025). Dual-task gait analysis: Combined cognitive–motor demands most severely impact walking patterns and joint kinematics. Life, 15(7), 1009.

Google Scholar

37. Pantelyat, A., Dayanim, G., Kang, K., Turk, B., Pagkatipunan, R., Huenergard, S., Mears, A. & Bang, J. (2022). Rhythmic auditory cueing in atypical parkinsonism: A pilot study. Frontiers in Neurology, 13, 1032890.

Google Scholar

38. Park, C. & Park, K. J. (2023). Dynamic stability of human walking in response to sudden speed changes. Symmetry, 16(1), 26.

Google Scholar

39. Penko, A. L., Streicher, M. C., Koop, M. M., Dey, T., Rosenfeldt, A. B., Bazyk, A. S. & Alberts, J. L. (2018). Dual-task inter- ference disrupts Parkinson's gait across multiple cognitive domains. Neuroscience, 379, 375-382.

Google Scholar

40. Perrochon, A., Kemoun, G., Watelain, E. & Berthoz, A. (2013). Walking stroop carpet: An innovative dual-task concept for detecting cognitive impairment. Clinical Interventions in Aging, 8, 317-328.

Google Scholar

41. Petersen, R. C. (2016). Mild cognitive impairment. Continuum: Lifelong Learning in Neurology, 22(2), 404-418.

Google Scholar

42. Pirker, W. & Katzenschlager, R. (2017). Gait disorders in adults and the elderly. Wiener Klinische Wochenschrift, 129(3), 81-95.

Google Scholar

43. Plummer, P. & Eskes, G. (2015). Measuring treatment effects on dual-task performance: A framework for research and clinical practice. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 225.

Google Scholar

44. Ribeiro, T. S., de Sousa, A. C., de Lucena, L. C., Santiago, L. M. M. & Lindquist, A. R. R. (2018). Does dual task walking affect gait symmetry in individuals with Parkinson's disease? European Journal of Physiotherapy, 21(1), 8-14.

Google Scholar

45. Singh-Manoux, A., Kivimaki, M., Glymour, M. M., Elbaz, A., Berr, C., Ebmeier, K. P., Ferrie, J. E. & Dugravot, A. (2012). Timing of onset of cognitive decline: Results from whitehall II prospective cohort study. BMJ, 344, d7622.

Google Scholar

46. Strouwen, C., Molenaar, E. A. L. M., Keus, S. H. J., Münks, L., Heremans, E., Vandenberghe, W., Bloem, B. R. & Nieuwboer, A. (2016). Are factors related to dual-task performance in people with Parkinson's disease dependent on the type of dual task? Parkinsonism & Related Disorders, 23, 23-30.

Google Scholar

47. Trambaiolli, L. R., Cassani, R., Mehler, D. M. & Falk, T. H. (2021). Neurofeedback and the aging brain: A systematic review of training protocols for dementia and mild cognitive impairment. Frontiers in Aging Neuroscience, 13, 682683.

Google Scholar

48. Wade, L., Birch, J. V. & Farris, D. J. (2022). Walking with in- creasing acceleration is achieved by tuning ankle torque onset timing and rate of torque development. Journal of the Royal Society Interface, 19(191).

Google Scholar

49. Wrightson, J. G., Ross, E. Z. & Smeeton, N. J. (2016). The effect of cognitive-task type and walking speed on dual-task gait in healthy adults. Motor Control, 20(1), 109-121.

Google Scholar

50. Zhao, Y., Nonnekes, J., Storcken, E. J. M. & Bloem, B. R. (2016). Feasibility of external rhythmic cueing with the Google Glass for improving gait in people with Parkinson's disease. Journal of Neurology, 263, 1156-1165.

Google Scholar