Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Open Access, Peer-reviewed

eISSN 2093-9752

Gon Sung Moon

Ji Young Choi

http://dx.doi.org/10.5103/KJAB.2025.35.3.157 Epub 2025 August 28

Abstract

Objective: Fashion models have a unique walking motion called cat walking that can affect musculoskeletal disorders in the lower limb joints. So, the purpose of this study was to give the basic data for the potential musculoskeletal injury on the fashion model walking. Ten applicants for fashion model who is studying in university and ten normal healthy women voluntarily participated in this study.

Method: As a professional model applicant with experience as a fashion model, 10 people and 10 ordinary women were selected as targets. A three-dimensional motion analysis system (VICON) and force plates were used to analyze the fashion model and normal woman walking.

Results: The results were as follows: There were significant differences for the angle values on maximum dorsiflexion of ankle joint, maximum flexion of knee joint and maximum flexion and extension of hip joint in gait cycle (p<.05). There were significant differences for the step length and width between the model and normal woman in walking. There were significant differences for the value on maximum adduction and abduction angle of hip joint, maximum varus and valgus angle of knee joint, maximum eversion and inversion angle of ankle joint in gait cycle (p<.05). There were significant differences for the value on maximum adduction and abduction moment of hip joint, maximum varus and valgus moment of knee joint, maximum eversion and inversion moment of ankle joint in gait cycle (p<.05).

Conclusion: The walking motion of the fashion model showed the characteristics of faster walking speed, longer step length, and narrower step width compared to the general women, which decreased the stability of the body during walking. These characteristics may increase the possibility of scoliosis due to increased the adduction moment of the hip joint. Increased varus moments in the knee joint may make worsen arthritis. It was also predicted that excessive eversion of the ankle joint could cause muscle fatigue and shin splints in the related muscles.

Keywords

Fashion model Gait Moment Musculoskeletal injury Frontal plane

보행(gait)은 일상생활을 하는데 가장 필요한 동작 중 하나로 모든 사람들의 활동에서 가장 보편적이고 복잡하다(Joffeir, 1992). 보행 동작은 하지가 머리, 몸통, 팔과 상호 작용을 가지며, 기본적으로 체중 부하된 하지를 이용하여 안정성과 균형을 유지하여 신체를 전방으로 이동시키는 것을 의미한다(Sweeting & Mock, 2007). 이러한 보행 동작은 성별, 연령, 신체 특성, 피로, 신발의 종류와 디자인, 보행 방법 등에 따라서 다른 보행 형태를 보이며, 운동 역학적 특성뿐만 아니라 근육의 수축 기전과 근육의 활성도 및 피로도에 커다란 영향을 미친다.

캣 워킹(cat walking)으로 불리우는 패션모델(fashion model)의 보행 동작은 단순히 보행 동작 시 신체의 미적 표현만을 목적으로 하는 것이 아니라 보행의 이동 기능과 더불어 인체의 운동성과 미적 표현 그리고 착용한 의상의 미적 아름다움을 극대화 시키는 예술적 기능을 포함해야 한다(Cash & Pruzinsky, 2002; Guo, Liu & Hongyuan, 2011). Han (2005)는 패션모델을 그들의 신체와 더불어 다양한 워킹 동작을 취함으로써 아름다움을 표현하며, 역동적인 위킹으로 대중으로 하여금 아름다움을 느끼거나 자유를 느끼게 할 수 있기 때문에 무대 위에서의 워킹은 관객과의 의미있는 소통을 위한 언어라고 하였다. 또한, 패션모델 워킹 동작의 목적성(purpose- fulness)은 일반적 신체 동작의 목적과는 구별되는 미적 표현을 가지며, 예술적 표현성과 창의성을 의미하는 예술적 심미성(aestheticism)을 가져야 한다고 하였다.

Moon, Park, Shin, Chung과 Lee (2012)은 패션모델의 보행 동작이 일반 여성과 비교하여 빠른 보행 속도를 가지고 있었으며, 하지 관절의 운동 범위가 증가하고, 이에 따른 하지 관절의 모멘트 값이 증가하였다고 보고하였는데, 이것은 패션모델의 보행 동작이 무릎, 엉덩 관절의 큰 굴곡, 신전 동작으로 인체의 역동성을 표현하기 위한 특징이라고 결론 내리고 있다. 또한, 패션모델의 워킹은 일반 여성의 보행 동작을 정상 보행이라고 할 때 정상 보행의 범위에서 벗어난 보행을 수행하고 있으므로 족부와 하지 관절의 통증 및 근골계의 상해로 연결될 가능성이 있을 것으로 예상하였다.

Scott과 Winter (1990)는 올바른 보행 동작(gait movement)은 건강을 향상시키고 신체를 발달시키지만, 바르지 못한 보행 동작은 신체구조의 변형 및 관절 질환을 유발한다고 보고하였으며, 관상면(frontal plane)에서의 보행 동작은 신체의 균형감을 나타내는데 아주 중요한 요소라고 하였다(Eng & Winter, 1995). 인체의 정렬과 관련하여 관상면에서의 잘못된 정렬(alignment)은 내전 모멘트(adduction moment)를 증가시키며(Underwood, Tokuno & Eng, 2004; Birmingham, Hunt, Jones, Jenkyn & Giffin, 2007; Hurwitz, Ryals, Case, Block & Andriacchi, 2002; Jackson et al., 2004), 보행 시 압력 중심의 측면 기울기 경향은 내, 외측 비복근(medial-lateral gsstroc- nemius)의 피로를 가중시켜 불균형한 근수축 활동을 초래하고, 이들 근육에 의해 발생한 근수축의 편차와 아킬레스건을 통한 종골(calcaneus)로의 전이는 발을 외측으로 기울도록 하는 내전 모멘트를 발생하게 한다는 것이다(Ryu, 2009). 과도한 내전으로부터 발을 정상적으로 보호하는 장비골근(peroneus longus)의 내전 모멘트 증가는 근수축 활동에 한계를 보이게 되며, 피로에 더 예민하게 작용하여 발의 안정성을 감소시킬 수 있다. 이것은 보행 시 동적 안정성을 불안하게 하여 발목의 염좌나 낙상을 유발시킬 수 있는 잠재적 가능성을 높일 수 있다고 하였다(Gefen, Megido-Ravid, Itzchak & Arcan, 2002).

캣 워킹으로 불리우는 패션모델의 보행 특성상 양발 사이의 보간(step width)과 엉덩 관절의 내전, 무릎 관절의 내반(varus)과 외반(valgus), 발목 관절의 내번(inversion)과 외번(eversion)의 정도가 일반 보행과는 다를 보일 것으로 예상된다. 또한, 비교적 마르고 키가 큰 패션모델의 신체 특성과 무대 위에서의 다양하고 활동적인 포즈 그리고 굽이 높은 하이힐 등의 착용에 따른 보행 동작은 하지 관절과 근육의 통증과 낙상을 유발할 가능성이 높아 패션모델의 근골격계 상해에 대한 위험성을 높일 것으로 예상된다.

패션모델의 보행 동작에 대한 연구는 미적 표현을 극대화하기 위한 기본 워킹 동작 연구와 훈련법을 중심으로 수행되어 왔으며(Han, 2002, 2005, 2007; Han & Lee, 2003; Kim, 2005), 엉덩 관절, 무릎 관절, 어깨 관절에 대하여 운동학적 분석(Guo et al., 2011)이 이루어졌고, 일반 여성 보행 동작과의 시상면에 대한 운동학, 운동역학 차이 분석(Moon et al., 2012) 등이 이루어져 왔으나 패션모델의 워킹 동작에 대한 안정성 및 상해 위험성과 관련한 연구는 미진한 실정이다. 특히, 패션모델의 캣 워킹 시 협소한 보간은 신체의 안전성을 떨어뜨릴 것으로 사료되지만 이러한 기본적인 보행 변인조차도 연구가 미진한 실정이다.

본 연구는 패션모델과 일반 여성의 보행 동작 수행 시 신체의 균형과 안정성을 평가할 수 있는 관상면에서의 운동학, 운동 역학적 분석을 통해 어떠한 특성의 차이가 있는지 고찰하고 패션모델의 잠재적 근골격계 상해에 대한 자료를 제시하는데 목적이 있다.

1. 연구 대상자

D 대학교 모델학과에서 패션모델 교육 과정을 이수하였으며, 패션모델로서의 경험이 있는 프로 모델 지망생으로서, 최근 3년간 하지에 근골격계 부상을 겪지 않은 10명과 Y 대학교에 재학 중인 일반 여성 10명을 대상자로 선정하였으며 <Table 1>과 같다. 대상자들은 실험 전 준비운동을 실시하였으며, 5회의 자료를 측정, 획득하여 정확한 수행으로 판단되는 3회의 보행 자료를 분석하였다. 패션모델과 일반인의 보행 특성과 차이점을 알아보기 위하여 보행 속도는 자유롭게 하도록 하였으며, 패션모델에게는 기본 적인 모델 워킹 동작을 요구하였다.

|

Subjects |

Age (years) |

Weight (kg) |

Height (cm) |

Career (years) |

|

Model |

22.4±2.5 |

53.1±1.49 |

177.2±1.34 |

3.6±1.5 |

|

Normal |

22.8±1.7 |

58.9±2.36 |

172.3±1.28 |

- |

2. 실험절차 및 방법

적외선 카메라 8대(Vicon MX-F20, Oxford Metrics Ltd, Oxford, UK)로 구성된 동작 분석 시스템(Vicon Motion Systems (Nexus), Oxford Metrics Ltd, Oxford, UK)을 사용하여 100 Hz로 보행 동작에 대한 자료를 획득하였으며, 획득된 마커 자료는 Woltring filter 방법을 적용하여 보정하였으며, MSE (mean squared error) 값은 15로 설정하였다. 시스템에 대한 정적, 동적 교정(static and dynamic calibration)이 보행 동작 수행 전에 이루어졌으며, 인체 관절의 회전 중심을 구하기 위하여 어깨, 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목 관절의 너비와 신장과 다리 길이를 측정하였고, 3차원 자료의 수집을 위해 VICON사가 제안하는 Plug-In Gait 마커 세트를 이용하였으며, 14 mm 구형 반사 마커를 피험자의 해부학적 경계점에 <Figure 1>과 같이 부착하였다.

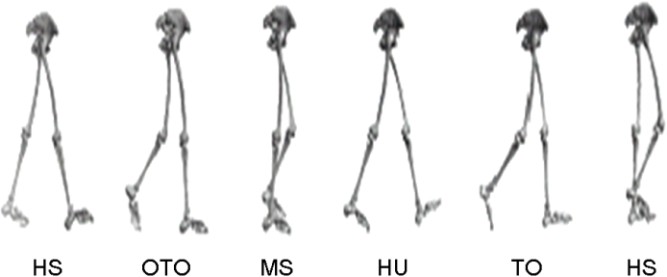

보행 주기(gait cycle)는 오른발을 기준으로 뒤꿈치 접지기(heel strike: HS)부터 같은 발의 다음 뒤꿈치 접지기까지를 100%로 일반화하였다. 특히, 입각기(stance phase) 동안 패션모델과 일반 여성의 보행 패턴에 있어서 하지 관절의 움직임에 어떠한 변화 차이가 있는 지 알아보기 위하여 뒤꿈지 접지기(heel strike: HS), 반대발 발가락 들림(opposite toe off; OTO), 중간입각기(mid stance; MS), 발뒤꿈치 들림(heel up; HU), 발가락 들림(toe off; TO)으로 동작 시점을 분류하였다(Perry, 1992), (Figure 2).

두 대의 지면반력 측정기(OR6, AMTI, Watertown, MA)가 설치되어 있는 약 15 m의 보행 주로에서 보행이 수행되었으며, 샘플링 주파수 1,000 Hz, 지면반력의 작동 최저치를 8 N으로 하여 자료를 수집하였고, 적외선 카메라와 지면반력 신호의 동조는 Vicon Motion Systems의 Data Station과 연결된 아날로그 신호 제어 상자(analogue signal control box)를 통해 이루어졌다. 보행 주기에 대한 정규화(normalization)는 동작 분석 시스템(VICON)에서 제공하는 Polygon 프로그램을 이용하였으며, 주요 시점의 값과 최대값은 Polygon과 연동되어 있는 엑셀 템플릿(excel template) 파일을 통해 자료를 정리, 분석하였다. 패션모델과 일반 여성의 기본적인 보행 특성을 알아보기 위해 대상자의 오른쪽 하지를 기준으로 보행 속도(walking velocity), 보장(step length), 보간(step width) 등이 측정, 분석되었으며, 각 동작 시점에 대한 관상면에서의 관절의 각도, 관절의 모멘트 값 등을 획득하여 분석하였다. 운동 역학적 자료의 처리를 위하여 SPSS (Version 20)를 사용하여 독립 t-검정(Independent t-test)을 실행하였으며, 가설 검증을 위한 유의 수준 α<.05로 설정하였다.

1. 보행 시 매개 변수

일반인과 패션모델의 보행 동안 나타난 주요한 보행 매개 변수는 <Table 2>와 같다. 보장(step length)과 보간(step width)은 일반인과 패션모델 사이에 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났으며(p<.05), 보행 속도에서는 통계적으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다(p<.05).

|

Normal |

Model |

t-value |

p |

|

|

Walking |

1.39±.12 |

1.50±.08 |

1.74 |

.09 |

|

Step |

.77±.08 |

.88±.07 |

3.47 |

.04* |

|

Step |

8.12±1.27 |

1.54±1.06 |

4.25 |

.00** |

|

*p < .05,

**p < .01 |

||||

2. 엉덩, 무릎, 발목 관절의 각도 비교

패션모델과 일반 여성의 보행 동안 나타난 엉덩 관절의 각도 변화는 <Table 3>과 같다. 보행 중 TO 시점과 최대 내전(maximum adduction) 각도에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(p<.05). 하지만 HS, OTO, MS, HU 시점과 최대 외전(maximum abduction) 각도에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다(p<.05).

|

Normal |

Model |

t |

p |

|

|

HS |

2.34±1.53 |

3.09±2.71 |

1.01 |

.45 |

|

OTO |

7.66±2.93 |

9.32±1.67 |

1.29 |

.48 |

|

MS |

8.70±3.00 |

10.02±3.03 |

1.21 |

.26 |

|

HU |

3.72±3.17 |

3.98±1.57 |

1.37 |

.34 |

|

TO |

.52±3.10 |

-2.46±1.53 |

3.67 |

.03* |

|

Max |

9.79±3.36 |

14.05±2.56 |

3.98 |

.02* |

|

Max |

-2.00±2.45 |

-5.12±1.13 |

3.87 |

.03* |

|

*p < .05 HS: heel

strike, OTO: opposite toe off, MS: mid stance, HU: heel up, TO: toe off, Max:

Maximum |

||||

패션모델과 일반 여성의 보행 동안 나타난 무릎 관절의 각도 변화는 <Table 4>와 같다. 보행 중 OTO, MS, HU, TO 시점과 최대 외반(maximum valgus)과 최대 내반(maximum varus) 각도에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(p<.05). 하지만 HS 시점에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다(p<.05).

|

Normal |

Model |

t |

p |

|

|

HS |

-3.32±6.60 |

1.03±3.73 |

1.05 |

.15 |

|

OTO |

-4.98±7.26 |

8.22±4.70 |

3.98 |

.00** |

|

MS |

-3.17±6.90 |

4.94±3.81 |

3.47 |

.00** |

|

HU |

-2.62±5.54 |

1.95±2.35 |

2.68 |

.00** |

|

TO |

-.13±6.05 |

18.76±5.71 |

3.09 |

.00** |

|

Max |

6.73±8.27 |

24.68±7.51 |

4.65 |

.00** |

|

Max |

-13.55±18.39 |

-.67±2.76 |

-2.18 |

.03* |

|

*p

< .05, **p < .01 |

||||

일반인과 패션모델의 보행 동안 나타난 발목 관절의 각도 변화는 <Table 5>와 같다. 보행 중 OTO, MS, TO 시점과 최대 외번(maximum eversion)과 최대 내번(maximum inversion) 각도에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(p<.05). 하지만 HS, HU 시점에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다(p<.05).

|

Normal |

Model |

t |

p |

|

|

HS |

-.66±2.97 |

1.19±1.03 |

2.06 |

.05 |

|

OTO |

1.19±2.52 |

4.28±.67 |

4.13 |

.00** |

|

MS |

.90±2.23 |

3.71±.98 |

4.06 |

.00** |

|

HU |

-.28±1.77 |

.81±1.47 |

1.73 |

.09 |

|

TO |

-.45±1.82 |

2.22±.97 |

4.62 |

.00** |

|

Max |

2.75±2.12 |

7.34±1.23 |

6.68 |

.00** |

|

Max |

-2.16±2.67 |

-.34±1.43 |

2.14 |

.04* |

|

*p

< .05, **p < .01 |

||||

3. 패션모델과 일반 여성의 발목, 무릎, 엉덩 관절의 모멘트 비교

패션모델과 일반 여성의 보행 동안 나타난 엉덩 관절의 모멘트는 <Table 6>과 같다. 보행 중 OTO, MS, HU 시점과 최대 내전(adduction)(maximum adduction), 최대 외전(maximum abduction) 모멘트에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(p<.05). 하지만 HS 시점에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다(p<.05).

|

Normal |

Model |

t |

p |

|

|

HS |

.00±.18 |

-.09±.45 |

.86 |

1.24 |

|

OTO |

.26±.07 |

.76±.15 |

1.98 |

.00** |

|

MS |

.28±.04 |

.70±.08 |

3.44 |

.00** |

|

HU |

.51±.11 |

1.34±.16 |

2.08 |

.00** |

|

Max |

.57±.08 |

1.41±.15 |

2.68 |

.00** |

|

Max |

-.28±.12 |

-.59±.28 |

-3.57 |

.00** |

|

**p < .01 |

||||

패션모델과 일반 여성의 보행 동안 나타난 무릎 관절의 모멘트는 <Table 7>과 같다. 보행 중 OTO, MS, HU 시점과 최대 외반(maximum valgus), 최대 내반(maximum varus) 모멘트에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(p<.05). 하지만 HS 시점에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다(p<.05).

|

Normal |

Model |

t |

p |

|

|

HS |

.01±.04 |

.02±.17 |

0.37 |

1.68 |

|

OTO |

.09±.08 |

.70±.23 |

3.65 |

.00** |

|

MS |

.05±.03 |

.33±.09 |

3.48 |

.00** |

|

HU |

.10±.03 |

.50±.08 |

3.98 |

.00** |

|

Max valgus |

.23±.05 |

.96±.22 |

3.81 |

.00** |

|

Max varus |

-.13±.03 |

-.23±.10 |

-3.96 |

.00** |

|

**p < .01 |

||||

패션모델과 일반 여성의 보행 동안 나타난 발목 관절의 모멘트 변화는 <Table 8>과 같다. 보행 중 OTO 시점과 최대 외번(maximum eversion), 최대 내번(maximum inversion) 모멘트에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났다(p<.05). 하지만 HS, MS, HU 시점에서 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다(p<.05).

|

Normal |

Model |

t |

p |

|

|

HS |

.00±.01 |

.01±.04 |

1.09 |

.15 |

|

OTO |

-.02±.01 |

.01±.05 |

2.77 |

.03* |

|

MS |

-.03±.02 |

-.02±.07 |

.89 |

.26 |

|

HU |

.01±.03 |

-.01±.10 |

.45 |

.19 |

|

Max eversion |

.02±.02 |

.06±.06 |

2.97 |

.02* |

|

Max inversion |

-.04±.02 |

-.08±.05 |

-2.84 |

.04* |

|

*p < .05 |

||||

보행 속도, 보장, 보간은 보행 시 신체의 균형과 안전성에 영향을 미치는 보행의 주요한 매개 변수들이다. 보행 속도는 연령, 성별, 신발 등에 따라 보행의 매개 변수가 변화하며 결국 보행의 구조적 형태에 많은 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 연구가 진행되어 왔다(Moon et al., 2012; Ko et al., 2008; David & Thor, 2003; Hof, Elzinga, Grimmius & Halbertsma, 2002). Ko 등 (2008)은 일반 여성의 보행 속도를 136.07±11.72 cm/s로 제시하였으며, 패션모델의 보행과 관련한 연구에서 Kim (2005)는 모델의 파워 워킹과 관련하여 다양한 이미지 워킹 시 보행 속도를 제시하였는데, 내추럴 이미지 워킹 시 보행 속도는 1.46±.12 m/s로 제시하였고, Moon 등 (2012)은 1.48±.11 m/s, 일반인의 보행 속도는 1.35±.17 m/s로 제시하여 본 연구와 유사한 결과를 나타내었다. 일반인과 비교하여 패션모델의 보행 속도가 빨랐으며, 이에 따라서 하지 관절 특히 엉덩 관절의 가동 범위가 증가하고 이것은 직접적으로 보장을 증가시키는 결과를 낳았다고 예측된다.

보간의 경우 양발 사이의 넓이를 의미하는데, 일반적으로 7-9 cm를 정상인의 넓이로 제시하고 있으며(Neumann, 2002), 본 연구에서 일반인의 경우 8.12±1.27 cm로 나타났고 패션모델의 경우 1.54±1.06 cm로 나타났다. Park과 Jin (2009)은 20대 성인 남녀의 보행 분석에서 보간이 남자가 12.47±3.52 cm, 여자가 9.14±1.72 cm로 본 연구의 일반인과 유사한 값을 나타내었다. 일반적으로 여성의 골반은 좌, 우 방향으로 넓은 구조적 특성을 가지고 있는데, 본 연구 결과와 같은 패션모델의 캣 워킹은 좁은 보간을 유발하여 보행 시 신체의 균형 및 안정성에 영향을 줄 수 있을 것으로 사료된다.

신체의 균형 및 안정성과 관련하여 거골하 관절(subtalar joint)은 보행의 초기에 발의 착지가 진행되면서 회내(pro- nation) 동작 중 충격을 흡수하고 입각기 후반에 거골하 관절의 회외(supination) 동작을 통해 파워를 생성하여 발의 추진력(push off)을 갖게 하며 보행 동안 관상면에서 신체의 안정성을 유지하는 기능을 한다(Piazza, 2005). Jayishni, Lauren, Andrew와 Glen (2019)은 보간이 보행의 다양한 변인들을 변화시킬 수 있으며, 보간의 편차가 관상면에서 거골하 관절의 역학적 구조와 기능을 변화시킬 가능성이 있다고 하였다. 정상적인 넓이의 보간은 보행 시 필요한 후경골근(tibialis pos- terior)의 근활성도와 건(tendon)의 압력과 스트레스를 감소시키지만, 좁은 보간은 후경골근의 근활성도를 증가시키고 연결된 건의 압력에 영향을 미쳐 거골하 관절의 에너지 흡수와 생성에 관여하여 하기 때문에 보행의 다양한 변인들에 영향을 끼칠 수 있음을 제시하였다. Donelan, Kram과 Kuo (2001)는 선호하는 보간 보다 더 넓은 보간은 인체의 역학적 에너지 소비를 증가시킨다고 하였으며, 선호하는 보간의 넓이에서 벗어난다면 신체의 무게 중심(center of mass)을 재정렬시키기 위해 하지 근육들의 역학적 기능 요구가 증가할 것이라고 하였다. 본 연구에서 패션모델의 보간은 일반인들 보다 크게 좁은 것으로 나타났는데, 선행연구들의 결과를 바탕으로 일반인의 보간을 정상적이며 선호하는 보간으로 가정한다면 패션모델의 보행 중 좁은 보간은 신체의 균형을 유지하기 위한 하지 근육들의 더 큰 근모멘트를 유발시킬 수 있다는 결론을 내릴 수 있다.

정상 보행의 경우 엉덩 관절은 입각기 때 약간 내전되고 유각기 때 약간 외전되는 경향을 나타낸다. 본 연구에서 엉덩 관절(hip joint)의 최대 내전 각도는 일반 여성이 9.79±3.36°, 패션모델은 14.05±2.56°로 나타났으며, 최대 외전 각도는 일반 여성이 -2.00±2.45°, 패션모델이 -5.12±1.13°로 나타났다. 패션모델이 일반 여성 보다 더 내전된 상태로, 유각기에서는 더 외전된 상태로 보행 하는 것이다. Guo 등 (2011)는 패션모델에게 보행 시 요구되는 기본 동작 중 하나가 일자 보행(a straight line)이라고 제시하였는데, 본 연구의 결과에서도 이러한 경향이 나타나고 있음을 확인할 수 있었다. 병리학적으로 측만증은 입각기 동안에 과도한 엉덩 관절의 내전 현상을 유발할 수 있는데, 일차적으로 내전근 구축 및 경직 혹은 동측 외전근의 약화가 있을 경우와 이차적으로 반대편 외전근의 경직 혹은 골반이 기울어졌기 때문이다. 결과적으로 과도한 엉덩 관절의 내전 현상은 관상면에서 지면을 지지하는 면적이 줄면서 보행 시 불안정성을 증가시킨다(Lee, Park, Han & Kim, 2004). 이러한 선행연구 결과를 토대로 엉덩 관절을 지나치게 내전시키며 걷는 패션모델의 보행은 척추 측만증의 직접적인 원인이 되지는 않지만, 장기적으로 척추 측만증의 유발 가능성에 영향을 끼칠 것으로 사료된다.

Neumann (1989)은 엉덩 관절의 내전(adduction)이나 발목 관절의 외번(eversion)이 무릎 관절에 대한 외측 스트레스를 증가시키고 이러한 스트레스는 무릎의 내측 인대에 과부하와 외측 부분에 대한 압박력을 증가시킬 수 있다고 보고하였다. 본 연구에서 엉덩 관절의 최대 내전 모멘트는 패션모델이 1.41±.15 Nm/kg, 일반 여성이 .57±.08 Nm/kg로 나타났고, 최대 외전 모멘트는 -.59±.28 Nm/kg, 일반 여성이 -.28±.12 Nm/kg로 나타나 패션모델이 일반 여성보다 엉덩 관절의 모멘트 값이 더 큰 것으로 나타나 선행연구의 결과를 지지하고 있는 것을 알 수 있다.

관상면에서의 하지 정렬은 무릎 관절염의 발생, 진행, 심화 등과 많은 연관이 있는 것으로 알려져 있으며, 일반적으로 비정상적인 보행 패턴과 연관되어 있다(Sharma et al., 2001; Cicuttini, Wluka, Hankin & Wang, 2004; Cooke et al., 1997; Tetsworth & Paley, 1994; McKellop, Llinas & Sarmiento, 1994). 본 연구에서 패션모델의 무릎 관절 각도는 보행 중 입각기 동안 내반된 상태로 일반 여성은 외반된 상태로 보행이 이루어진 것으로 나타났다. 패션모델의 경우 일자 보행을 수행하려는 경향으로 인해 보간의 감소가 일어났으며, 이로 인해 무릎 관절 각도가 내반된 상태로 보행이 이루어졌음을 예상할 수 있다. Turcot 등 (2013)는 보행 시 내반된 무릎 정렬(knee alignment)을 가진 참여자가 중립 정렬된 참여자와 비교하여 약 5° 정도 더 내반되었다고 보고하였으며, Moon과 Kim (2011)은 TCI (Total Contact Inserts) 착용 유무에 따른 보행 분석에서 일반인의 최대 내반 각도는 6.91±5.29°와 6.38±4.80° 나타났다고 밝히고 있다. 본 연구에서 일반 여성의 최대 내반 각도는 6.73±12.27°로 나타나 선행연구와 유사한 값을 나타냈었으며, 패션모델의 최대 내반 각도는 28.68±9.51°로 나타나 일반 여성보다 약 22° 더 내반된 상태로 보행 하는 것으로 나타났고, 최대 외반 각도에서는 일반 여성이 -15.55±18.39°로 패션모델의 -.67±2.76° 보다 약 15° 정도 더 외반되어 보행이 이루어진 것으로 나타났다.

보행 시 무릎 관절의 높은 내반과 외반 모멘트는 무릎 관절염의 악화와 관련 있으며(Schipplein & Andriacchi, 1991; Baliunas et al., 2002; Sharma et al., 1998), 특히, 무릎 관절염의 발병 원인과 관절염의 심화는 무릎 관절의 내반(varus) 모멘트와 관련 있다고 보고되었다(Hurwitz, Sumner, Andriacchi & Sugar, 1998; Miyazaki et al., 2002; Schnitzer, Popovich, Anderson & Andriacchi, 1993; Weidenhielm, Svensson & Brostrom, 1992). 내반된 정렬의 무릎 관절은 중립 정렬과 외반된 무릎 정렬 보다도 내반 모멘트를 증가시키는 것으로 보고되었으며(Turcot et al., 2013), 양발 사이의 간격인 보간의 증가는 최대 내반 모멘트를 감소시킨다고 보고되었다(Zhao et al., 2007). Bennett, Shen, Cates와 Zhang (2017)은 하지의 중립 정렬인 대상자의 내반 모멘트는 .48±.12 Nm/kg로, 내반 정렬된 대상자들에서 내반 모멘트는 .64±.18 Nm/kg로 값이 크다고 하였으며, 다리 길이에 대하여 26% 정도의 넓은 보간은 내반 모멘트 값을 감소시키는 결과를 제시하였다. Paquette, Zhang, Milner와 Klipple (2014)은 계단 오르기와 내리기 시 다리 길이에 대하여 26% 정도의 넓은 보간은 첫 번째 최대 내반 모멘트의 5.2%, 두 번째 최대 내반 모멘트의 8.3%를 감소시키는 것으로 보고하였으며, Messier 등 (2014)는 내반된 상태의 무릎 관절 정렬은 중립된 정렬의 무릎 관절보다 24-42%까지 최대 내반 모멘트를 증가시킨다고 보고하였다. 본 연구에서 무릎 관절의 최대 내반 모멘트는 패션모델이 -.23±.10 Nm/kg, 일반 여성이 -.13±.03 Nm/kg로 약 2배 정도의 차이가 나타나 패션모델이 일반 여성보다 무릎 관절의 질환 유병률이 높을 가능성이 더 클 것으로 사료된다.

정상 보행 시 발목 관절은 입각기 초기에 내번 된 상태로 지면에 접촉하며, 이후 입각기 동안 발바닥(sole)의 내측면(medial side)이 지면과 접촉하는 외번 동작으로 전환되어 보행이 진행되는데 이것은 신체의 균형을 유지하여 안정성을 확보하기 위한 것이다. 본 연구에서 일반 여성은 발목 관절의 내번이 처음 일어난 후 외번이 일어나고 발끝의 이지 전에 다시 내번이 일어나는 방식으로 보행이 이루어져 일반적인 정상 보행이 이루어 졌음을 알 수 있었으나 패션모델은 입각기 전체에 걸쳐서 내번이 일어나지 않고 발바닥의 내측 부분이 지면에 접촉하는 외번된 상태로 보행이 진행되었다. 최대 내번(inversion) 각도에서는 일반 여성이 -2.16±2.67° 패션모델이 -.34±1.43°로 나타나 약 2° 정도 더 내번되어 보행이 이루어졌으나, 최대 외번(eversion) 각도에서는 일반 여성이 2.75±2.12°, 패션모델이 7.34±1.23°로 나타나 패션모델이 약 5° 정도 더 외번(eversion)되어 보행이 이루어진 것으로 나타났다. 이것은 보행의 입각기 동안 발목 관절이 외번된 상태를 유지하면서 보행이 이루어졌으며, 패션모델의 보행 특성이라고 알려져 있는 캣 워킹(cat walking)이 전형적으로 이루어 졌음을 의미하는 것이다. 입각기에서 비교적 늦게까지 발목의 외번을 유지하며 보행이 이루어진다면 신체의 안정성이 요구되는 시점에서 중족골(metatarsal bones) 부위를 통한 안정성의 획득이 어렵게 되고 결과적으로 내측 족궁(medial longitudinal arch)을 강화시키기 위해 발의 내재근들(intrinsic muscles)과 외재근들(extrinsic muscles)은 과도한 활동을 유도하게 되어, 이 근육들의 근피로와 더불어 정강이 통증(shin splint)과 같은 통증 증후군을 유발할 수 있는 가능성을 크게 할 수 있다(Neumann, 2002).

본 연구는 패션모델과 일반 여성의 보행 동작 수행 시 신체의 균형과 안정성을 평가하고 하지 정렬과도 관련이 깊은 관상면에서의 운동학, 운동 역학적 분석을 통해 패션모델의 보행 특성을 고찰하고 패션모델의 잠재적 근골격계 상해에 대한 자료를 제시하는데 의의가 있다.

패션모델의 워킹 동작은 일반 여성과 비교하여 보장이 길며, 보간이 좁아지는 특징을 보여 보행 중 신체의 안정성이 감소하는 것으로 나타났다. 이러한 특징은 엉덩 관절의 내전 각도를 증가시켜 내전 모멘트의 증가로 이어졌으며, 척추 측만증의 직접적인 유발 요인은 아니지만 유발 가능성을 높일 것으로 예측되었다. 무릎 관절의 내반 각도도 일반 여성과 비교하여 지나치게 큰 값을 나타내었으며, 이로 인한 내반 모멘트 증가로 이어졌고, 이것은 무릎 관절의 통증을 악화시키는 결과를 초래할 수 있음이 예측되었다. 엉덩 관절의 지나친 내전, 무릎 관절의 지나친 내반으로 인해 발목 관절은 입각기에서 외번된 상태를 유지하는 것으로 나타났으며, 이것은 발목 관절과 발 분절에 관련된 근육들의 지나친 근모멘트의 발휘로 인한 근피로와 정강이 틍증을 유발할 수 있을 것으로 예측되었다.

전체적으로 패션모델의 워킹 동작은 일반 여성과 비교하여 비정상 보행이라고 결론 내릴 수 있으며, 족부와 하지 관절의 질환 유병률을 증가시킬 것으로 사료된다. 향후 이와 관련된 연구와 더불어 패션모델들의 즐겨 신는 하이힐과 다양한 신발 착용에 대한 연구를 병행하여야 할 것으로 사료된다.

References

1. Baliunas, A. J., Hurwitz, D. E., Ryals, A. B., Karrar, A., Case, J. P. & Block, J. A. (2002). Increased knee joint loads during walking are present in subjects with knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage, 10(7), 573-579.

Google Scholar

2. Bennett, H. J., Shen, G., Cates, H. E. & Zhang, S. (2017). Effects of toe-in and toe-in with wider step width on level walking knee biomechanics in varus, valgus, and neutral knee alignments, The Knee, 24(6), 1326-1334.

Google Scholar

3. Birmingham, T. B., Hunt, M. A., Jones, L. C., Jenkyn, T. R. & Giffin, J. R. (2007). Test-retest reliability of the peak knee adduction moment during walking in patients with medial compartment knee osteoarthritis, Arthritis Care & Research, 57(6), 1012-1017.

Google Scholar

4. Cash, T. F. & Pruzinsky, T. (2002). Bokdy Imang: A Handbook of Theory. Research & Clinical Practice, 530.

5. Cicuttini, F., Wluka, A., Hankin, J. & Wang, Y. (2004). Longi- tudinal study of the relationship between knee angle and tibiofemoral cartilage volume in subjects with knee osteoarthritis. Rheumatology, 43, 321-324.

Google Scholar

6. Cooke, D., Scudamore, A., Li, J., Wyss, U., Bryant, T. & Costigan, P. (1997). Axial lower-limb alignment: comparison of knee geometry in normal volunteers and osteoarthritis patients. Osteoarthritis Cartilage, 5, 39-47.

Google Scholar

7. David, G. L. & Thor, F. B. (2003). An EMG-driven musculo- skeletal model to estimate muscle forces and knee joint moments in vivo. Journal of Biomechanics, 36(6), 765-776.

Google Scholar

8. Donelan, J. M., Kram, R. & Kuo, A. D. (2001). Mechanical and metabolic determinants of the preferred step width in human walking. Proceedings of the Royal Society B.: Biological Scienes, 268(1480), 1985-1992.

Google Scholar

9. Eng, J. J. & Winter, D. A. (1995). Kinetic analysis of the lower limbs during walking: What information can be gained from a three-dimensional model? Journal of Biomechanics, 28(6), 753-758.

Google Scholar

10. Gefen, A., Megido-Ravid, M., Itzchak, Y. & Arcan, M. (2002). Analysis of muscular fatigue and foot stability during high-heeled gait. Gait & Posture, 15(1), 56-63.

Google Scholar

11. Guo, R., Liu, B. & Hongyuan, H. Y. (2011). The study of female fashion model's basic walking posture. Advanced Materials Research, 332-334, 1272-1275.

Google Scholar

12. Han, S. H. (2002). Model walking. HakMunSa. Seoul: Hakmunsa Publising, Inc.

13. Han, S. H. (2005). Aesthetic contemplation on body, walking and pose of fashion models. Kookmin University.

14. Han, S. H. & Lee, S. G. (2003). Teaching method for walking. HakMunSa. Seoul: Hakmunsa Publising, Inc.

15. Han, S. H. (2007). Aesthetic study on body activity of fashion models. Books I&I. Paju: Korean Studies Information Inc.

16. Hof, A. L., Elzinga, H., Grimmius, W. & Halbertsma, J. P. K. (2002). Speed dependence of averaged EMG profiles in walking. Gait and Posture, 16, 78-86.

Google Scholar

17. Hurwitz, D. E., Ryals, A. B., Case, J. P., Block, J. A. & Andriacchi, T. P. (2002). The knee adduction moment during gait in sub- jects with knee osteoarthritis is more closely correlated with static alignment than radiographic disease severity, toe out angle and pain. Journal of Orthopedic Research, 20(1), 101-107.

Google Scholar

18. Hurwitz, D. E., Sumner, D. R., Andriacchi, T. P. & Sugar, D. A. (1998). Dynamic knee loads during gait predict proximal tibial bone distribution. Journal of Biomechanics, 31, 423-430.

Google Scholar

19. Jackson, B. D., Teichtahl, A. J., Morris, M. E., Wluka, A. E., Davis, S. R. & Cicuttini, F. M. (2004). The effect of the knee adduction moment on tibial cartilage volume and bone size in healthy women. Rheumatology (Oxford), 43(3), 311-314.

Google Scholar

20. Jayishni, N. M., Lauren, E. M., Andrew, G. C. & Glen, A. L. (2019). Increasing step width reduces the requirements for subtalar joint. Jorunal of Biomechanics, 92, 29-34.

Google Scholar

21. Joffeir, J. (1992). Gait disturbance Austr. Family Physicians, 21(10), 1437-1440.

22. Kim, D. S. (2005). Woman power walking. Ries & Book.

23. Ko, E. H., Choi, H. S., Kim, T. H., Cynn, H. S., Kwon, O. Y. & Choi, K. H. (2008). The effect of high-heeled shoes with total contact inserts in the gait characteristics of young female adults during lower extremity muscle fatigue. The Korea Academy of University Trained Physical Therapists, 15(1), 38-45.

24. Lee, D. H., Park, H. Y., Han, S. B. & Kim, H. W. (2004). Kinetic morphology in normal and pathological walking. Journal of Orthopaedic Research Society, 7(2), 169-177.

25. Messier, S. P., Pater, M, Beavers, D. P., Legault, C., Loeser, R. F. & Hunter, D. J. (2014). Influences of alignment and obesity on knee joint loading in osteoarthritic gait. Osteoarthritis Cartilage, 22, 912-917.

Google Scholar

26. McKellop, H. A., Llinas, A. & Sarmiento, A. (1994). Effects of tibial malalignment on the knee and ankle. Orthopedic Clinics North America, 25, 415-423.

Google Scholar

27. Miyazaki, T., Wada, M., Kawahara, H., Sato, M., Baba, H. & Shimada, S. (2002). Dynamic load at baseline can predict radiographic disease progression in medial compartment knee osteoarthritis. Annals of the Rheumatism Diseases, 61, 617-622.

Google Scholar

28. Moon, G. S. & Kim, T. H. (2011). The effect of total contact inserts on the gait parameters during high-heeled shoes walking. Korean Research Society of Physical Therapy, 18(2), 1-8.

29. Moon, G. S., Park, S. H., Shin, S. A., Chung, J. W. & Lee, H. D. (2012). The kinetic analysis for the walking movement of fashion model and normal women. Journal of Sport and Leisure Studies, 49, 851-860.

30. Neumann, D. A. (1989). Biomechanical analysis of selected principles of hip joint protection. Arthritis & Rheuma- tology, 2(4), 146-155.

Google Scholar

31. Neumann, D. A. (2002). Kinesiology of the musculoskeletal System, Mosby.

32. Paquette, M. R., Zhang, S., Milner, C. E. & Klipple, G. (2014). Does increasing step width alter knee biomechanics in medial compartment knee osteoarthritis patients during stair descent?, The Knee, 21(3), 676-682.

Google Scholar

33. Park, J. Y. & Jin, Y. Y. (2009). The analysis of gait pattern about 20' adult male and female. Journal of the Ergonomics Society of Korea, 11, 466-469.

34. Perry, J. (1992). Gait analysis: Normal and pathological function. New Jersey: Slack Incorporated, 50(3), 413-422.

35. Piazza, S. (2005). Mechanics of the subtalar joint and its function during walking. Foot & Ankle Clinics, 10(3), 425-442.

Google Scholar

36. Ryu, J. S. (2009). The effect of walking with high-heel shoes on local dynamic stability. Korean Journal of Physical Education, 48(1), 431-438.

37. Schipplein, O. D. & Andriacchi, T. P. (1991). Interaction between active and passive knee stabilizers during level walking. Journal of Orthopaedic Research, 9(1), 113-119.

Google Scholar

38. Schnitzer, T. J., Popovich, J. M., Anderson, G. B. & Andriacchi, T. P. (1993). Effects of piroxicam on gait in patients with osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheumatology 16, 1207-1213.

Google Scholar

39. Scott, S. H. & Winter, D. A. (1990). Internal forces of chronic running injury sites. Medicine & Science in Sports Exercise, 22(3), 357-369.

40. Sharma, L., Hurwitz, D. E., Thonar, E. J., Sum, J. A., Lenz, M. E. & Dunlop, D. D. (1998). Knee adduction moment, serum hyal- uronan level, and disease severity in medial tibiofemoral osteoarthritis. Arthritis Rheumatology, 41(7), 123140.

Google Scholar

41. Sharma, L., Song, J., Felson, D. T., Cahue, S., Shamiyeh E. & Dunlop, D. D. (2001). The role of knee alignment in dis- ease progression and functional decline in knee osteo- arthritis. Journal of America Medicine Association, 286, 188-195.

Google Scholar

42. Sweeting, K. & Mock, M. (2007). Gait and posture - assessment in general practice. Australian Family Physician, 36(6), 398-401, 404-405.

Google Scholar

43. Tetsworth, K. & Paley, D. (1994). Malalignment and degen- erative arthropathy. Orthopedic Clinics North America, 25, 367-377.

Google Scholar

44. Turcot, K., Armand, S., Lubbeke, A., Fritschy, D., Hoffmeyer, P. & Suva, D. (2013). Does knee alignment influence gait in patients with severe knee osteoarthritis, Clinical Bio- mechanics, 8, 34-43.

Google Scholar

45. Underwood, A. H., Tokuno, C. D. & Eng, J. (2004). A comparison of two prosthetic feet on the multi-joint and multi-plane kinetic gait compensations in individuals with unilateral trans-tibial amputation. Clinical Biomechanics, 19, 609-616.

Google Scholar

46. Weidenhielm, L., Svensson, O. K. & brostrom, L. A. (1992). Change of adduction moment about the hip, knee and ankle joints after high tibial osteotomy in osteoarthrosis of the knee. Clinical Biomechanics, 7(3), 177-180

Google Scholar

47. Zhao, D., Banks, S. A., Mitchell, K. H., D'Lima, D. D., Colwell, Jr C. W. & Frely, B. J. (2007). Correlation between the knee adduction torque and medial contact force for a variety of gait patterns. Journal of Orthopaedic Research, 25, 789-797.

Google Scholar